A moins de trois mois du premier tour... : le XVème forum d'Ipsos

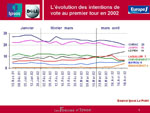

Afin de situer le contexte dans lequel nous nous trouvons à trois mois du scrutin, Pierre Giacometti ouvre ce forum en rappelant l'évolution des enquêtes d'intentions de vote de 2002. Constatant qu'il se passe "beaucoup, beaucoup de choses" jusqu'au tout dernier moment, cf. notamment les évolutions brutales d'avril 2002, il incite à la prudence quant à l'interprétation des variations mesurées actuellement, que ce soit le "trou d'air" de Ségolène Royal ou la "percée" de François Bayrou.

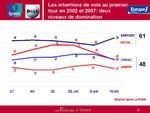

Sur la durée, on relève la force et la stabilité des soutiens de Nicolas Sarkozy, supérieurs à 30% d'intentions de vote. On constate par ailleurs que le niveau actuel mesuré pour Ségolène Royal, retombé sous la barre des 30%, est équivalent à celui mesuré il y a presque un an. La dégradation de ces dernières semaines peut ainsi s'interpréter comme un retour à la norme, ou à la réalité électorale du Parti Socialiste, après une phase atypique qui a démarré avec la campagne interne pour l'investiture. Les 26% mesurés actuellement restent au-dessus des scores obtenus par Lionel Jospin aux présidentielles de 1995 et 2002, ou des 22% d'intentions de vote dont le Premier ministre était crédité en janvier 2002. Plus loin, Jean-Marie Le Pen et François Bayrou se disputent la troisième place (11% sur la dernière vague). Si aujourd'hui François Bayrou est également très au-dessus de son score de 2002, il se rapproche du niveau de l'UDF aux Européennes de 2004 (12%), ce qui n'est pas là non plus totalement illogique.

A ce stade, l'évènement marquant de la série d'intentions de vote réalisées depuis un an reste donc bel et bien le soutien très élevé à la candidature de Nicolas Sarkozy, bien supérieur aux scores de Jacques Chirac en 1995 ou 2002. Plus globalement, le rapport de force entre les blocs des formations de droite et de gauche reste proche de celui de 1995, largement favorable à la droite.

Invité à réagir sur ce rapport de force électoral, Jack Lang ne se déclare pas surpris de la prégnance particulière des forces conservatrices sur le long terme, élément structurant de la société française, qu'il explique en partie par l'allongement de la durée de vie. Pour autant, "janvier n'est pas avril, et, comme Pierre Giacometti , il rappelle que ce qui est décrit aujourd'hui ne permet pas de pressentir les mouvements de mars-avril. En particulier, il pense que François Bayrou capte actuellement au-delà de la tradition UDF un électorat séduit par un vote de consensus. Il considère qu'une partie des intentions de vote envers François Bayrou résulte d'un choix transitoire, qui pourrait se reporter le moment venu vers l'un ou l'autre des deux principaux candidats si la campagne en venait à porter sur le fond, et donc se radicaliser. Jack Lang croit aussi beaucoup au reflexe "anti-2002", se traduisant par un "vote utile" très fort en faveur des deux principaux candidats, une baisse des suffrages du front national, et une participation très élevée, notamment chez les jeunes.

De son côté, Eric Dupin a noté dans l'analyse de Pierre Giacometti la baisse des intentions de vote en faveur de "la gauche non communiste" entre janvier 2002 et 2007 (34,5%, ou 28% si l'on ne prend en compte que la moitié de l'électorat "Chevènement" de l'époque, contre 26%). Au-delà du caractère un peu artificiel de cette comparaison, avec des chronologies de campagne et de déclarations de candidature différentes, le rapport de force gauche-droite était plus favorable en 2002 qu'il ne l'est aujourd'hui. Partant de ce constat, il interroge Jack Lang sur la stratégie à tenir : Ségolène Royal doit-elle mener campagne sur une base plus large que la gauche, avec des thématiques qui s'écartent de celles de la gauche traditionnelle, ou plutôt aborder des thèmes qui transcenderaient le clivage droite-gauche ? Au-delà des multiples facteurs qui forgent une victoire électorale – personnalité du candidat, capacité d'union et de rassemblement de son camp, Jack Lang juge qu'effectivement un thème pourrait "faire la différence" : celui de la conception que l'on peut avoir d'une démocratie, de la République, de la vie collective. "Nicolas Sarkozy incarne une tradition de droite bonapartiste – tout le pouvoir à un seul - et prône le maintien de la VIème République en l'état. Or c'est un système à bout de souffle, épuisé, qu'il faudrait profondément réformer. Ségolène Royal insiste au contraire pour faire respirer cette démocratie aujourd'hui cadenassée." Tout en reconnaissant que ce débat est "profondément intellectuel", "pas facile", la volonté de "construire une République nouvelle sera un des axes de sa campagne. "Au-delà même de l'union de la gauche, si l'on n'est pas capable de changer le système dans lequel nous vivons, beaucoup de questions ne seront pas résolues. C'est une révolution pacifique que nous devrons lancer."

Eric Dupin revient enfin sur le "décrochage" de Ségolène Royal par rapport à Nicolas Sarkozy, mesurés par tous les instituts depuis début janvier, qu'il explique par la conjonction de plusieurs évènements : "l'entrée en piste spectaculaire du candidat de l'UMP, les difficultés d'ajustement entre le Parti socialiste et la candidate (fiscalité), les difficultés sémantiques de la candidate, voire peut-être le style de la campagne". Et d'interpeller Jack Lang sur son interprétation de ce "décrochage". Tout en rappelant son caractère relatif, Jack Lang justifie le "décrochage" par la coïncidence entre l'entrée en campagne "traditionnelle" -et particulièrement réussie- de Nicolas Sarkozy, et la tenue des débats participatifs qui peuvent en attendant leur issue créer l'incertitude. Pour lui c'est une erreur de ne pas rappeler en permanence que les socialistes ont d'ores et déjà leur programme, et que ces débats ne sont destinés qu'à l'enrichir, l'infléchir au besoin, mais que le socle est là. Il parie toutefois que cette incertitude disparaitra quand Ségolène Royal tirera le 11 février le bilan des débats.

L'enjeu du vote des jeunes, ou le reflet d'une génération plurielle

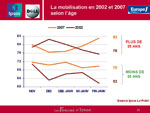

Pierre Giacometti reprend l'exposé des données d'opinion en pointant une différence majeure entre 2002 et 2007, à savoir le niveau de mobilisation. Ce niveau est en effet aujourd'hui de 10 points supérieur à ce qu'il était en 2002. "On ne va pas forcément vers une participation record pour une présidentielle, mais en tous cas vers un retour à la norme." Dans le détail, on constate que la mobilisation est plus forte chez les plus âgés, et donc que la question de la mobilisation des jeunes reste posée, et constituera un point crucial de la campagne.

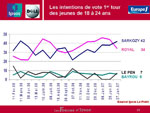

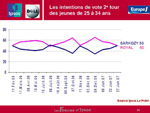

A regarder l'évolution des intentions de vote sur le long terme chez les jeunes, on note d'ailleurs que la bataille est serrée sur ce segment de population. La supériorité de Ségolène Royal en terme de popularité ne se traduit pas clairement en intentions de vote. On reste plutôt aujourd'hui dans une situation relativement équilibrée, pour le premier comme le second tour.

Les premiers éléments d'une enquête réalisée auprès d'un échantillon assez large de jeunes de moins de 25 ans, qui sera présentée dans quelques semaines lors du congrès de l'association Graines de citoyens , permettent d'ailleurs de comprendre l'équilibre relatif du rapport de force. Au-delà de l'extrême diversité des valeurs des jeunes aujourd'hui, l'enquête révèle l'individualisme de leurs comportements. La place de la liberté et surtout de la justice en tête des valeurs des jeunes est révélatrice, alors que la notion d'égalité a perdu du terrain ces dernières années, tout comme l'idée de "tolérance". On relèvera encore la présence du "travail" dans la première moitié du classement, et la proximité des valeurs chez les jeunes qui se déclarent proches du PS et de l'UDF.

Une autre question de cette enquête portant sur quelques thèmes de controverse montre également à quel point les jeunes ont changé, et d'une certaine manière se rapprochent de l'opinion majoritaire chez leurs aînés. La tolérance culturelle se mêle aujourd'hui à une attente de retour d'autorité : 83% des moins de 25 ans se prononcent par exemple pour l'instauration d'un service minimum lors des grèves, 72% d'adhésion à la suppression des allocations familiales en cas de situation de délinquance, deux jeunes sur trois se déclarent favorables à l'assouplissement des règles dans le contrat de travail des salariés ou au salaire au mérite dans la fonction publique. Bien que cette population soit majoritairement composée de personnes de sensibilité de gauche, l'attente de fermeté est donc notable. On retiendra encore de ce tableau la division sur la question du nucléaire, une tolérance morale sur la question de l'adoption pour les couples homosexuels, même si là encore c'est assez partagé, et l'opposition des jeunes à la privatisation des grandes entreprises publiques, à la régularisation de tous les sans-papiers. Le refus de l'intégration de la Turquie dans l'Union Européenne est largement majoritaire, ce qui est aussi assez nouveau.

Le détail des avis selon la sensibilité politique fait apparaître de larges zones de consensus, mais également des clivages et des divisions entre les familles politiques, sur la question du contrat de travail ou le nucléaire par exemple. Plus encore, la génération des moins de 25 est plurielle jusqu'à l'intérieur de chaque sensibilité. Les jeunes proches du PS ne sont par exemple pas tous d'accord sur la question de l'assouplissement du contrat de travail. Même si les différences sont moins nettes à droite, cette génération est complexe et diversifiée, difficilement agrégeable dans une ensemble "jeunes" homogène.

Constatant que les équilibres se déportent à droite, et que sur deux nombreux sujets susceptibles de faire clivage dans la campagne, comme le salaire minimum ou le salaire au mérite, la jeunesse n'est pas automatiquement dans le camp de la gauche, Eric Dupin interroge Jack Lang sur la meilleure stratégie à adopter pour bénéficier du soutien de cette tranche de la population. Tout en reconnaissant que "rien n'est gagné", pas même le vote des jeunes, et pas même le vote des jeunes de certaines catégories populaires, qu'une campagne est à mener et "qu'une campagne est un combat", Jack Lang reste relativement optimiste. "S'il est une population parmi laquelle il y a des réserves ou des gisements de voix pour notre candidate, c'est bien là. Toutes les propositions que Ségolène Royal va être amenée à faire sur l'emploi des jeunes, l'éducation, la formation, les conditions de logement des jeunes seront extrêmement importantes."

Premier tour : au-delà de la conjoncture de janvier, la solidité des socles électoraux

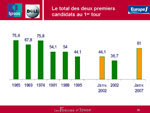

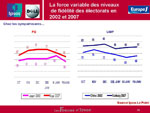

S'il devait se confirmer le 22 avril, le niveau d'intentions de vote enregistré actuellement pour les deux principaux candidats, supérieur à 60%, marquerait un retournement de tendance par rapport à l'évolution qu'a connu la cinquième République depuis la première élection présidentielle de 1965. Par rapport à 1995, où pour la première fois les scores cumulés des deux premiers candidats passaient sous la barre des 50%, ou au record historique de 36,7% en 2002, le soutien mesuré pour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy peut paraître anormalement élevé. Au-delà du tassement du mois de janvier pour Ségolène Royal, ce total est atypique et constitue l'une des clés du premier tour.

Par rapport à 2002, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy mobilisent en effet beaucoup mieux leur camp. Si le soutien des sympathisants socialistes à Ségolène Royal est toujours de 10 point supérieur à celui mesuré à l'époque pour Lionel Jospin, la tendance baissière du mois du janvier fragilise sa position. Cette pente est à surveiller. Le socle de l'électorat socialiste est en effet essentiel pour la préservation et le niveau de sécurité des intentions de vote. Pour le moment, Nicolas Sarkozy, soutenu par plus de 80% des proches de l'UMP, ne connaît pas ce problème.

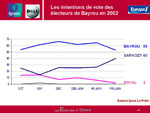

Cette capacité à mieux mobiliser son électorat est également présente cette année chez François Bayrou. S'il est haut placé par rapport à 2002 dans les intentions de vote, ce n'est pas grâce aux proches du parti socialiste ou de la gauche comme on l'entend parfois, mais bel et bien parce qu'il est davantage soutenu par l'électorat centriste. Pour autant sa candidature ne séduit que 55% des sympathisants UDF, ce qui lui laisse encore une marge de progression.

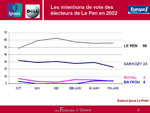

La capacité de mobilisation de Jean-Marie Le Pen n'a pas progressé depuis 2002, mais se maintient tout de même à un très haut niveau, avec environ les deux tiers des proches du FN qui déclarent une intention de vote 1 er tour en sa faveur.

Il est également intéressant de regarder le comportement des électeurs de 2002 par rapport aux candidats de 2007. 71% des électeurs ayant choisi Lionel Jospin en 2002 portent aujourd'hui leur intention de vote sur Ségolène Royal. Cette proportion peut sembler faible par rapport à l'idée de "sécuriser" le niveau de premier tour. Le "report" Chirac / Sarkozy est meilleur, à 83%. Nicolas Sarkozy bénéficie en outre du soutien de 40% de l'électorat de François Bayrou de 2002, et de près d'un quart des électeurs de Jean-Marie Le Pen. La stabilité des intentions de vote à un très haut niveau dépendra pour beaucoup de la fidélité de ces derniers au fil de la campagne. Que ce soit par vote utile ou pour d'autres raisons, si Nicolas Sarkozy maintient ce niveau de soutien dans l'électorat centriste et frontiste, il pourrait éviter la baisse d'intentions de vote que certains lui prédisent.

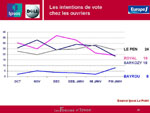

En termes de catégories socioprofessionnelles, Ségolène Royal obtient ses meilleurs scores et une position dominante chez les cadres supérieurs. La bataille est forte au sein des professions intermédiaires, cadres et enseignants (Royal 29%, Sarkozy 27%, Bayrou 17%, Le Pen 11%). Chez les employés, on relèvera la forte et récente progression de Nicolas Sarkozy (42% fin janvier), et la baisse de Ségolène Royal (qui tombe à 23%), alors que les intentions de vote des ouvriers restent partagées (Le Pen 24, Royal 19, Sarkozy 18, Bayrou 8). A noter tout de même que le choix est toujours particulièrement tardif dans ces deux dernières catégories, et que ces résultats ne figent en aucun cas le rapport de force. Nicolas Sarkozy domine enfin dans la catégorie des retraités, avec 42% d'intentions de vote, contre 21% pour Ségolène Royal.

A travers ces chiffres se pose pour le Parti Socialiste la question de la reconquête de l'électorat populaire, sur laquelle Jack Lang est invité à s'exprimer. Pour lui, notre pays est à un tournant. "Nous sommes dans une fin de cycle politique, générationnelle, économique, international. De la démocratie à la révolution du savoir, des nouvelles technologies à la transformation de la scène internationale, les enjeux sont énormes. Dans ce contexte, la campagne va opposer deux visions, deux conceptions, deux méthodes très différentes. Domaine par domaine, on verra deux types de politique sociale, deux types de politique économique, de conception de la démocratie, de la vie, de la société. Il y aura donc, vue l'importance du débat, une participation très élevée, et une opinion qui va se passionner pour le débat." Dans ce contexte, Jack Lang se méfie beaucoup des sondages de janvier, réalisés avant que la campagne ne commence réellement. Relancé par Eric Dupin sur le glissement des catégories populaires vers la droite classique, et non plus seulement l'extrême droite, Jack Lang évoque alors la séduction de Nicolas Sarkozy sur cet électorat, par l'impression qu'il donne d'être "dans le mouvement, dans l'action, dans le combat, donc dans la transformation. Quoi qu'on pense de lui sur le fond, il donne le sentiment d'être volontaire, actif, bâtisseur, créatif. C'est actuellement plus difficile pour Ségolène Royal, pendant cette phase de débat participatif. Mais elle va retrouver le soutien des catégories populaires dès qu'elle entrera dans une campagne directe, programmatique."

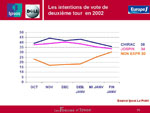

Deuxième tour : au-delà du rapport de force, l'enjeu des transferts de voix

Alors que fin janvier 2002, un Français sur trois ne choisissait pas de candidat, dans l'hypothèse de second tour entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, comme un indice de l'insatisfaction de la demande par rapport à l'offre électorale du moment, le taux de non exprimés n'est plus aujourd'hui que de 21%, ce qui donne un peu plus de garantie sur la solidité de l'hypothèse d'un second tour Sarkozy/Royal.

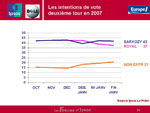

Le rapport de force de second tour est aujourd'hui favorable à Nicolas Sarkozy, et même si l'on est encore lui du scrutin, cette tendance remet en cause l'équilibre assez exceptionnel que l'on mesurait jusqu'à présent dans les intentions de vote.

Pour autant, la question essentielle reste la dynamique des transferts de voix. Les reports de voix de l'électorat de Jean-Marie Le Pen sont très favorables à Nicolas Sarkozy, aujourd'hui à 74%, soit 15-20 points de plus que ce que l'on enregistrait vers Jacques Chirac en 2002. La nouvelle configuration d'un électorat frontiste plus favorable au candidat de droite que pour les élections précédentes est une des clés de ce possible second tour.

Chez les centristes, la détermination de l'électorat de François Bayrou à être acteur de la compétition présidentielle se lit à travers le refus croissant d'une majorité d'entre eux de choisir entre les deux candidats : seulement 29% se reportent aujourd'hui sur Nicolas Sarkozy, 23% préfèreraient Ségolène Royal, et près d'un sur deux ne choisit pas. Ces mouvements sont évidemment à considérer prudemment, tant ils vont être soumis à pression au fil des semaines à venir, et particulièrement entre les deux tours, après les résultats du premier.

Eric Dupin conclut en soulevant le dilemme auquel les socialistes sont confrontés vis-à-vis de François Bayrou : "en le ménageant vous risquez un mauvais premier tour, en l'attaquant vous risquez un mauvais second tour, que choisissez-vous ?". Jack Lang choisit de ne pas en parler.