Pourquoi la politique a besoin en France du retour de la publicité

La publicité politique moderne commence au moment où s’arrête la propagande politique, c’est-à-dire après la seconde guerre mondiale. Toutes les grandes démocraties la pratiquent aujourd’hui, à l’exception notable de la France. Berceau de la contestation publicitaire, la France est aussi aujourd’hui le pays où la classe politique ne cesse d’exprimer ses réticences à l’égard de la communication politique. Ces vieux réflexes anti-pub et anti-sondages renvoient à une culture bien ancrée de méfiance des élites politiques françaises à l’égard pêle-mêle de l’argent, du commerce, du peuple et des Etats-Unis !

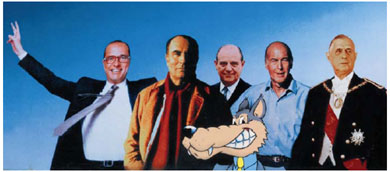

Florilège de campagnes publicitaires en France, avant leur interdiction en 1986.

(In La Politique à l'Affiche, by Jean-Marc Lech et Jean-Marc Benoît, 1986).

Dans le domaine de la régulation de la vie politique, les responsables français agissent souvent à contre sens. En 1977, l’interdiction des sondages publiés pendant la dernière semaine de campagne électorale était sensée répondre à l’objectif de ne pas influencer les électeurs. Un quart de siècle plus tard, en 2002, le législateur a enfin pris conscience de l’évolution des pratiques de consommation de l’information des électeurs et a décidé d’abolir cette règle.

La différence française

Depuis une dizaine d’années, la publicité politique est interdite en France. Une fois de plus la tentation de l’interdiction l’a emporté pour tenter de juguler les pratiques frauduleuses de financement de la vie politique. La supposée volonté d’assainissement a contribué à marginaliser encore un peu plus la sphère politique du quotidien des Français. Faudra-t-il attendre encore 15 ans pour que le monde politique français se rende à l’évidence que l’évolution du rapport des Français à la politique rend indispensable le retour sur la scène des instruments de conviction auxquels on a habituellement recours pour influencer le comportement des citoyens et des consommateurs ?

Cultivant une fois de plus l’exception, la France est devenue aujourd’hui l’une des rares démocraties à limiter la communication politique alors qu’elle est l’un des systèmes politiques les plus personnalisés que l’on connaisse dans le monde occidental. Lorsque l’on compare la tonalité des dernières campagnes électorales françaises à celles de nos principaux voisins, que constate-t-on ? Le théâtre de la rue, premier espace public fréquenté par les citoyens est devenu le « no man’s land » de la politique. En France, l’affichage politique est devenu hors la loi. L’absence de visibilité des campagnes électorales entretient l’idée que la politique se construit de plus en plus dans un espace fermé ou réservé aux élites politico médiatiques. Ce phénomène entretient les tentations abstentionnistes. Alors que le voyageur ne peut ignorer la tenue d’une élection importante ou mineure lorsqu’il voyage en Grèce ou en Espagne en 2004 (la campagne est partout et entretient l’attention dans tous les espaces publics), le visiteur-citoyen étranger peut parfaitement quitter la France en 2004 sans jamais avoir appris que nous étions à deux reprises en campagne électorale.

En Grèce, l’appétit et la passion démocratique s’emparent même des halls des aéroports où s’affichent les principaux candidats du PASOK et de la Nouvelle Démocratie. En Espagne, en acceptant de prendre le risque de choisir le sigle désormais célèbre «ZP» – Zapatero Presidente – les stratèges de la communication du PSOE ont fait confiance à un spécialiste de la création de marque en Espagne, plus habitué à l’univers du marketing. Ils ont ainsi contribué à créer autour d’un candidat réputé lisse et froid une convivialité et une énergie, restée cachées jusqu’au déclenchement de la campagne.

Rétablir le lien avec les électeurs

La France n’en est pas encore là. Face à la crise de confiance qu’elle traverse et que la disparition de la publicité n’a pas enrayé, la politique a besoin de retrouver des espaces banalisés. Il lui faut être à nouveau au cœur du quotidien des Français. Pour convaincre plus efficacement les électeurs les moins politisés, il lui faut épouser les signes des temps: professionnalisation de la communication, régression du militantisme politique, apparition d’un nouveau langage, émergence et démultiplication des nouveaux moyens de communication interactive. Rétablir les conditions légales d’un retour de la pratique publicitaire, c’est reconnaître que la politique doit installer durablement de nouveaux rapports avec les citoyens et accepter définitivement les règles de la démocratie d’opinion. La Véme République a instauré les règles d’une scène politique où l’opinion publique est au cœur du jeu, comme nulle part ailleurs hormis les Etats-Unis. Paradoxalement, elle a organisé aujourd’hui les conditions d’une dangereuse marginalisation.

Le soutien populaire

En 2004, l’état de l’opinion permet un retour en grâce de la publicité politique. Les Français n’y sont pas hostiles et le fait qu’un Français sur deux y soit favorable, apparaît, par les temps qui courent – hostiles à la publicité et à la politique – particulièrement révélateur. En effet, la question sur l’opportunité de rétablir ou non la publicité politique pendant les campagnes électorales montre un résultat très équilibré: 46 % d’avis favorables, contre 48 % d’avis contraires, d’après une enquête réalisée par Ipsos Public Affairs France. On observe sur cette question un assez net clivage générationnel, les moins de 35 ans étant nettement plus tolérants que leurs aînés. Si l’idée d’un tel retour est également un peu mieux acceptée à droite qu’à gauche, c’est visiblement dans les milieux populaires que l’acceptation de la publicité politique est la plus élevée (cf. tableaux). Le point de vue exprimé par les plus jeunes et les catégories populaires est riche d’enseignements: il n’est pas inutile en effet de rappeler ici que ce sont ces deux contingents d’électeurs qui ont choisi de se détourner le plus souvent des urnes depuis une vingtaine d’années…Leur point de vue sonne comme un réflexe de lucidité. Face à cette situation, le milieu politique français ne peut se contenter d’attendre que « leurs électeurs » – qui n’appartiennent plus à personne – reviennent vers eux. Il leur faut au contraire faire eux-mêmes le chemin inverse, en allant à leur rencontre, bagages en mains!

Les Français et la Publicité Politique

Question : Seriez-vous favorable ou opposé à ce que l’on rétablisse la possibilité de faire à nouveau de la publicité politique lors des campagnes électorales (affichage, télévision, radio et presse écrite) ?

Pierre Giacometti est l’un des meilleurs spécialistes des études d’opinion et du suivi des campagnes électorales en Europe. Au sein du groupe Ipsos qu’il a rejoint en 1995, il a développé cette activité à l’international avec la création de programmes d’enquêtes multi-pays. Avec Darell Bricker, son homologue en Amérique du Nord, il travaille à la mise en place d’une offre d’études globale dans le secteur des études d’opinion et des études Corporate & Management. Pierre est également Directeur Général d’Ipsos France.