A quatre mois de la présidentielle, le 14ème forum d'Ipsos

Insécurité et niveau de vie, ou la fausse concurrence des enjeux

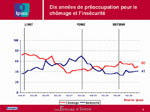

L'évolution depuis 10 ans de la préoccupation des électeurs en matière de chômage et d'insécurité montre que nous sommes aujourd'hui dans une situation très équilibrée, où l'inquiétude est à peu près aussi forte dans chacun des deux domaines. On se trouve à une sorte de mi-chemin entre le contexte des législatives de 1997, où la préoccupation pour le chômage dominait, et 2002, où la pression pour les questions de sécurité était prépondérante.

Parallèlement, la France fait figure d'exception par rapport aux autres pays développés avec un taux de Français "inquiets pour leur niveau de vie" non seulement supérieur à la moyenne, à près de 60%, mais qui tend à progresser, en particulier chez les plus âgés. L'inquiétude touche aujourd'hui toutes les catégories d'âge, y compris les jeunes actifs, avec une majorité d'inquiets dans la tranche 25-34 ans ; ce taux a doublé chez eux depuis 2002.

Il est également paru intéressant d'observer la part de personnes se déclarant "très" inquiète de leur propre situation économique. Ce taux a triplé depuis 2002, avec aujourd'hui 27% dans les tranches de revenu inférieur, près de 20% dans les tranches de revenu intermédiaire. Un ouvrier sur cinq est également de cet avis.

Ce tableau résume à lui seul la pression qu'exercera la question du niveau de vie sur toute la campagne présidentielle.

En résumé, les signes alarmants ne manquent pas. L'inquiétude collective est maximale, et plus forte en France que chez nos voisins. Elle concerne aussi largement les salariés, et pèse sur le bilan des 35 heures.

Invité à commenter cette poussée de l'inquiétude depuis 2002, Jean-Pierre Raffarin renvoie le problème à une question démographique, et à la domination culturelle de la masse des "baby-boomeurs". Pour lui, cette génération qui prônait "la place aux jeunes" 1968 revendique aujourd'hui la place aux "seniors". Elle arrive à la retraite avec de longues années devant elle, a peur de l'avenir et s'inquiète pour l'évolution de son niveau de vie. Son poids démographique appuie cette inquiétude, qui s'en retrouve transmise aux plus jeunes générations. Cela dit, il prend cette inquiétude presque comme une bonne nouvelle, en l'interprétant comme une prise de conscience de la gravité des problèmes économiques, qui pourrait fournir un terrain peut-être plus favorable à la réforme que celui qu'il a connu quand il était au gouvernement.

Eric Dupin synthétise quant à lui ce mix de craintes en matière d'insécurité, de niveau de vie, d'emploi, et d'avenir, par le concept "d'insécurité sociale", qu'il voit comme l'enjeu majeur de la campagne électoral. Et d'interroger Jean-Pierre Raffarin sur l'avantage structurel dont disposerait alors une candidate de gauche, Ségolène Royal, plus naturellement "protectrice" que Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin pense au contraire que le contexte est favorable au Ministre de l'Intérieur. Pour lui, le "sprint électoral" s'organise autour de deux notions, l'image et la capacité, la capacité prenant le pas sur l'image à l'approche du scrutin, "quand on écoute plus qu'on ne regarde". Il estime que la force actuelle de Ségolène Royal réside dans sa "superbe image", notamment par le renouveau qu'elle incarne, mais qu'elle a une fragilité en terme de capacité. C'est l'inverse pour Nicolas Sarkozy, ce qui le place selon lui dans une situation qui devrait être de plus en plus favorable, puisque la "capacité" de Nicolas Sarkozy répond davantage à la gravité de la situation que "l'image" de Ségolène Royal. Il note en complément qu'il est plus facile de parfaire son image par le jeu des soutiens – il cite Jean-Louis Borloo, que de rassurer sur sa capacité – il juge par exemple que l'intervention de François Hollande en réponse à Thierry Breton sur la fiscalité fragilise Ségolène Royal ("quand c'est important, ce n'est plus elle qui parle"). Jean-Pierre Raffarin insiste néanmoins sur la versatilité de l'électorat, qui rend très fragile toute analyse produite 6 mois avant le scrutin.

Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ou le choix des Français par procuration

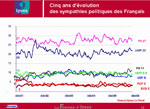

L'évolution sur cinq ans de la proximité partisane déclarée par les personnes sondées par Ipsos –qui s'apparente un peu à des "parts de marché" pour les partis politiques- montre la progression du rapport de force entre en faveur du bloc "droites". Alors que le PS n'a pas véritablement profité de "sa cure de jouvence" avec sa campagne d'adhésion, que les Verts ne capitalisent pas la préoccupation des Français pour l'environnement, que le PC a poursuit une chute que n'amortit pas la légère progression de l'extrême gauche, à droite l'UMP gagne un peu de terrain, l'UDF reste à son étiage, et le FN progresse significativement, de 8 à 11% en 5 ans.

Le terrain semble donc aujourd'hui plus favorable à la droite qu'en 2002, ce qui ne présage en rien du résultat électoral. Et ce d'autant plus que l'on se trouve face à une élection par de nombreux points "inédite". Parmi les nombreux facteurs qui confèrent à la prochaine présidentielle son originalité, Pierre Giacometti insiste sur le processus des primaires, qui fait jouer aux Français un rôle majeur et central dans la sélection des candidats : "si les militants socialistes ont choisi Ségolène Royal, c'est aussi parce que les Français ont donné un certain nombre de signaux en sa faveur".

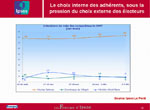

Ce choix des Français se trouve ainsi confirmée dans les intentions de vote, où Ségolène Royal comme Nicolas Sarkozy sont crédités de scores biens supérieurs à ceux que l'on mesurait à l'époque pour Jacques Chirac et Lionel Jospin. Ils sont aujourd'hui choisis au premier tour par deux électeurs sur trois, en mobilisant parfaitement leur camp. On mesure ici la différence entre une offre "sélectionnée par les Français" et une offre "imposée par les circonstances en 2002".

Ségolène Royal comme Nicolas Sarkozy bénéficient aujourd'hui chacun d'une popularité exceptionnelle, y compris dans le camp adverse, ou dans l'électorat qui n'est pas naturel pour la candidate de gauche ou le candidat de droite.

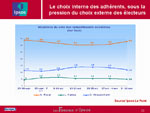

Pour terminer le comparatif, les intentions de vote premier tour dans l'électorat de chaque camp permet d'identifier les "réserves". 77% des sympathisants socialistes déclarent une intention de vote 1 er tour en faveur de Ségolène Royal ; surtout, près de 30% de l'électorat de gauche non socialiste déclare une intention de vote premier tour en sa faveur. La résistance de cet électorat là sera évidemment primordial pour le maintien ou non du niveau d'intentions de vote premier tour dans les prochains mois.

Pour Nicolas Sarkozy, on est à 87% de l'électorat UMP, 16% des sympathisants du vote "extrême" (PC-FN-EG), qui ne devraient pas résister à la campagne, 30% de l'électorat de l'UDF. Les éléments qui font le score de Nicolas Sarkozy au premier tour sont donc plus diversifiés, plus hétérogènes que chez Ségolène Royal.

En guise de commentaire, et vu les positions très élevées des deux principaux candidats, Jean-Pierre Raffarin se demande comment ils vont réagir à la baisse mécanique des intentions de vote qui arrivera pendant la campagne, et s'inquiète plus particulièrement pour Nicolas Sarkozy. Il est ensuite frappé de la popularité des deux candidats dans l'électorat adverse, encore plus surprenant pour Nicolas Sarkozy, dont la "caricature" ne le laissait pas supposer. Il y a là encore une donnée à prendre en compte en terme de stratégie. En dernier lieu, il insiste sur le rôle primordial que jouera l'électorat UDF, avec un François Bayrou qui se décale vers la gauche. Pour séduire cet électorat, Nicolas Sarkozy devra forcément "élargir son image".

De son côté, Eric Dupin souligne l'absence de nouveauté chez les petits candidats, qui renforce le poids des deux principaux. Il s'interroge de ce fait sur la baisse "mécanique" de leurs scores respectifs pendant la campagne. Et ce d'autant plus que Ségolène Royal comme Nicolas Sarkozy jouent eux la carte du renouvellement, et puisent leur force sur une posture contestataire.

Jean-Marie Le Pen et François Bayrou, ou les vrais candidats de la rupture

Derrière Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, on notera l'émergence de Jean-Marie Le Pen et de François Bayrou, bien au-dessus aujourd'hui de leur score de l'automne 2001, qui profite d'une certaine manière d'une offre électorale plus claire, clarifiée (cf. candidature de J.P. Chevènement en 2002). François Bayrou comme Jean-Marie Le Pen profitent également d'une capacité plus nette qu'en 2001 à mobiliser leur électorat.

Jean-Marie Le Pen dispose aujourd'hui d'un niveau de popularité – d'acceptation, de tolérance- nettement plus fort qu'il y a cinq ans. Le soutien de ses propres troupes est "plus unanime" qu'en 2001, les électeurs UDF et UMP sont plus tolérants, ce qui confère au leader du Front National un espace politique aujourd'hui un tout petit peu plus centré. Sociologiquement, la popularité de Jean-Marie Le Pen a progressé au cœur de la classe d'âge "active" et chez les seniors. Cela dit, l'offre à droite pour 2007 est plus concurrentielle qu'en 2002 (cf. Sarkozy par rapport à Chirac) ; le taux de participation, que différents indicateurs anticipent comme fort, pourrait aussi jouer en sa défaveur.