Élections : la montée d'une vague verte dans le monde ?

Article publié dans Le Figaro

Une prise de conscience qui ne se traduit pas toujours dans les urnes

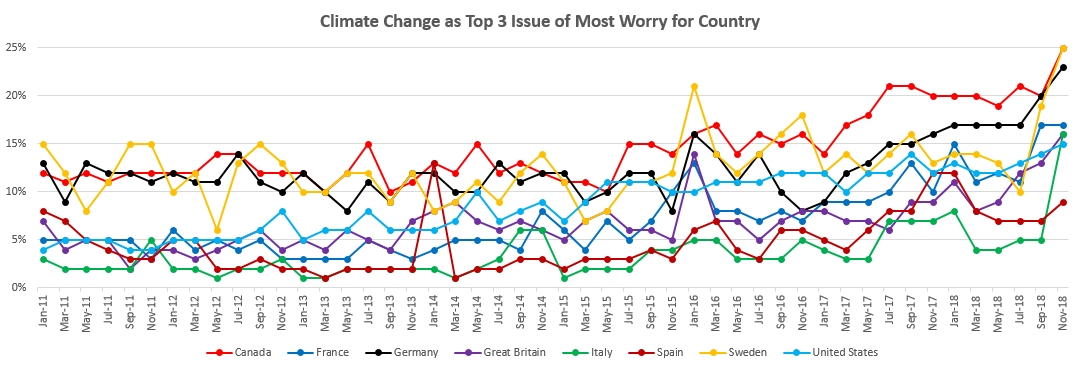

Dans un climat médiatique de plus en plus marqué par les catastrophes environnementales, le réchauffement climatique et ses conséquences multiples et de plus en plus saillantes, la préoccupation environnementale a incontestablement progressé ces dernières années. Comme le démontre le graphique ci-dessous, indiquant que dans huit pays – Canada, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Suède, Etats Unis – les citoyens sont plus enclins à placer l’environnement parmi leurs principales préoccupations aujourd’hui qu’il y a huit ans.

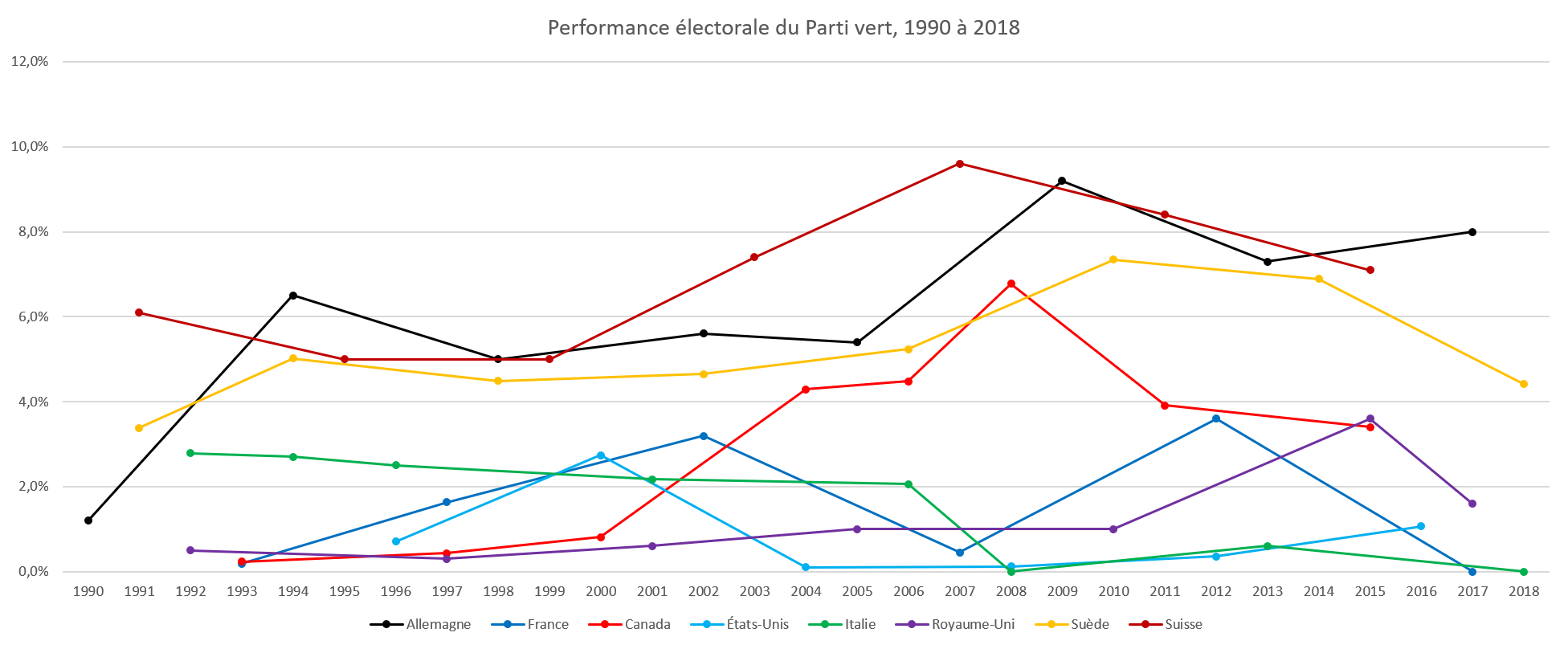

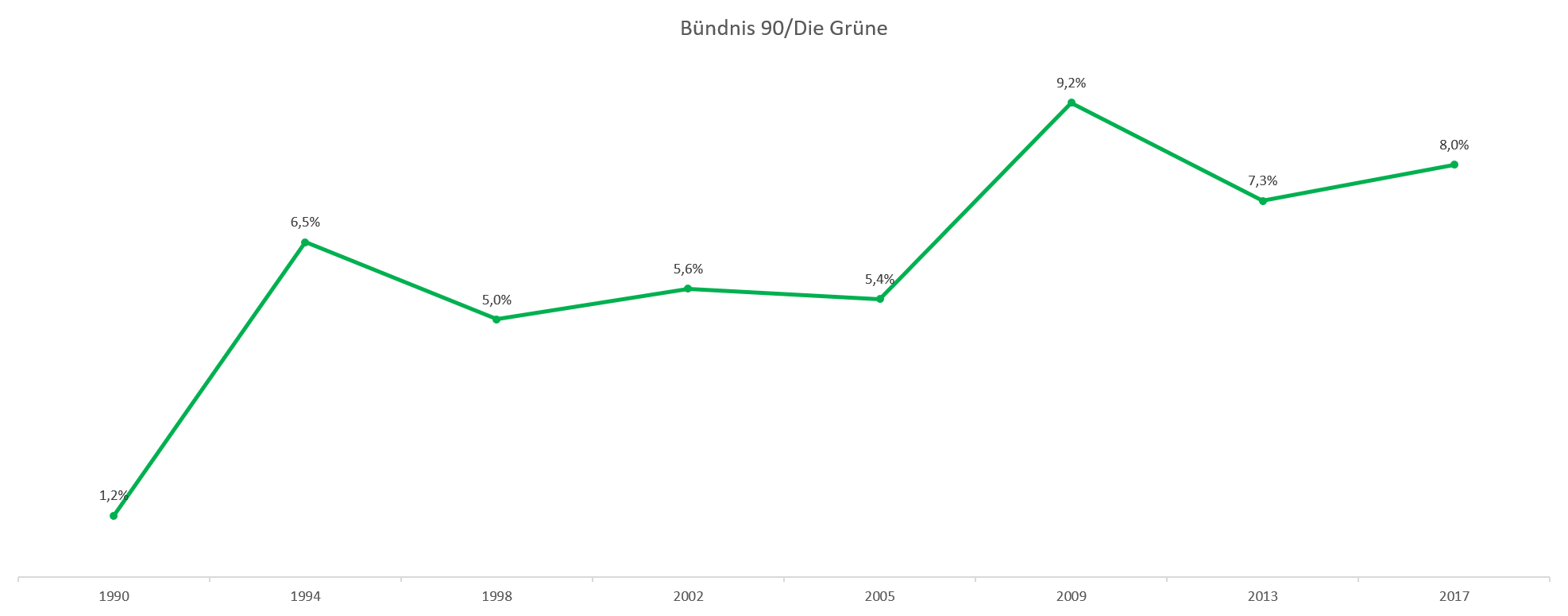

Cependant, comme le démontrent les résultats électoraux répertoriés ci-dessous, cette prise de conscience environnementale générale ne se traduit pas toujours mécaniquement par un vote « écologiste ». A l’exception de l’Allemagne, peu de pays démontrent une progression continue du vote Vert depuis les années 1990. Dans certains pays, la part du vote vert a même reculé, allant jusqu’à disparaître totalement comme c’est le cas en Italie.

Le score électoral des verts n’est évidemment qu’un indicateur parmi d’autres de la prise de conscience environnementale, et ne tient pas compte du fait que dans de nombreux pays, l’écologie est devenue une cause « mainstream », appropriée par la plupart des partis, jusqu’aux partis « extrêmes » tels que l’ex-Front National, qui a intégré le sujet dans son programme lors des dernières élections présidentielles.

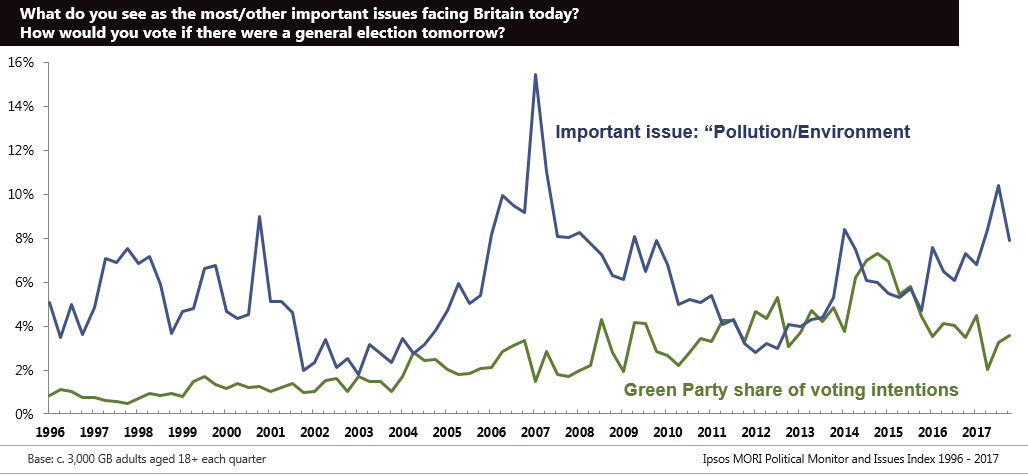

Au Canada et au Royaume Uni, les préoccupations en matière environnementale n’ont cessé de s’affirmer au cours des dernières années, mais ne se sont pas traduits en victoires électorales pour les partis purement « verts » car cette partie de l’électorat fait partie du socle des partis libéraux – les Libéraux de Justin Trudeau, ainsi que le New Democratic Party au Canada, ou les Démocrates aux Etats Unis. En outre, le système bipartisan, aux Etats Unis comme au Royaume Uni, empêche l’émergence de forces politiques alternatives aux deux grands partis de gouvernement, et incite donc ces deux grands partis à s’approprier les causes émergentes. Comme le montre le graphique ci-dessous, il n’y a donc pas de corrélation statistique entre la préoccupation environnementale d’une part, et le vote vert de l’autre – les verts n’ont jamais réussi à obtenir plus de 3,8% des voix dans des élections nationales. Pourtant, le sujet environnemental est loin d’être absent des débats nationaux, notamment dans les propositions portées par le Labour, ou des exécutifs locaux : à Londres, les verts obtiennent ainsi des scores approchant les 10% des voix depuis 20 ans.

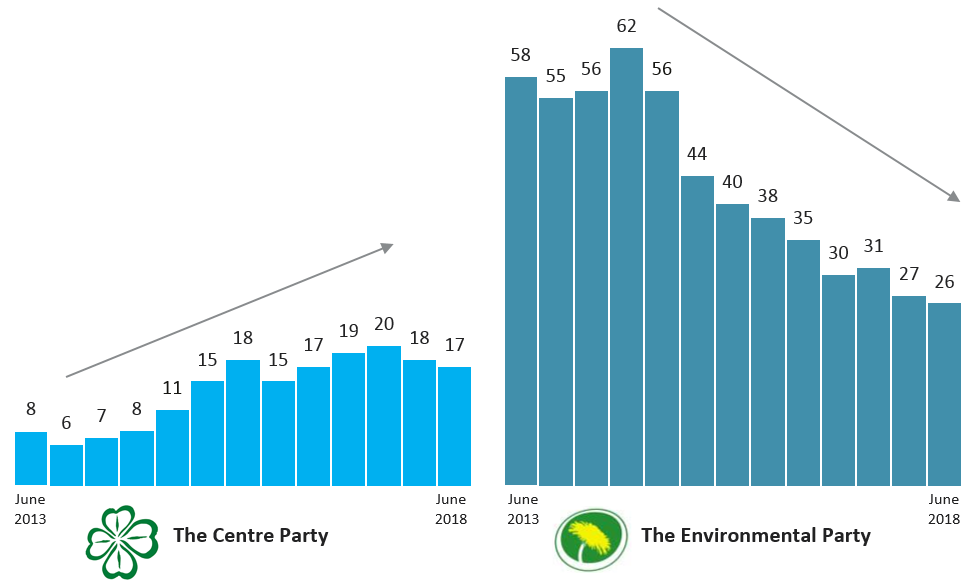

Le cas suédois illustre parfaitement la manière dont le parti vert a perdu le monopole de la cause environnementale, à mesure que ses concurrents se l’appropriaient. Le parti de l’environnement est de moins en moins vu comme le parti « ayant les meilleures propositions en matière environnementale » depuis 2013, alors que le parti du centre, bien qu’accusant encore un certain retard sur son concurrent vert, est de plus en plus vu comme « le parti ayant les meilleures propositions » en la matière. Par conséquent, les scores électoraux des Verts suédois se sont révélés décevants ces dernières années : 4,4% en 2018, contre 6,9% en 2014. Dans le même temps, le parti du Centre obtenait 8,6%, contre 6,1% en 2014.

Le cas allemand est intéressant car il s’agit du pays où les verts ont le plus d’expérience gouvernementale – ils ont contribué aux coalitions gouvernementales entre 1998 et 2005. Mais l’importance qui leur est prêtée outre Rhin, dont les élections Bavaroises ont récemment donné un exemple, tranche avec la réalité de leurs scores électoraux : avec 8,9% aux dernières élections générales (Septembre 2017), ils n’ont progressé que de 0,5 points par rapport aux élections précédentes. Pour l’avenir, la question qui se pose est celle de leur capacité à capitaliser sur la désillusion vis-à-vis des deux grands partis au pouvoir, et notamment du SPD. Un jeu de vases communicants qui n’a rien d’automatique….

Cinquante nuances de vert...

Les citoyens votent-ils « vert » uniquement pour soutenir la cause environnementale ? L’analyse des données collectées dans plusieurs pays par Ipsos tend à indiquer que derrière le « vote vert », se trouvent en réalité une multitude de préoccupations – ce qui explique pourquoi les scores électoraux des verts ne reflètent pas la montée générale des préoccupations environnementales.

Au Canada, le vote vert découle souvent essentiellement des préoccupations environnementales. Ainsi, plus de la moitié (57%) des électeurs Verts en 2011 déclaraient s’être avant tout déterminés sur la base de propositions faites en matière environnementale, soit plus que pour n’importe quel autre parti dans cette élection.

Mais dans certains pays, le vote vert est moins un vote environnemental qu’un vote de protestation contre les partis existants. Ainsi, avant que le Labour ne s’approprie un grand nombre de ses thèmes, conduisant à son effondrement, le vote vert au Royaume Uni était considéré comme le vote des électeurs de gauche déçus des partis politiques traditionnels. C’était donc avant tout un vote d’électeurs de gauche attachés à la diversité, aux droits des minorités, et à l’ouverture en matière migratoire.

Le vote vert est assez souvent un vote élitiste, au sens où les électeurs verts appartiennent à des groupes sociaux plutôt aisés, éduqués, jeunes et urbains. C’est le cas en France, mais aussi en Grande Bretagne ou en Allemagne : en Grande Bretagne, les électeurs verts sont plus enclins à être diplômés du supérieur que les électeurs de n’importe quel autre parti, et en Allemagne, ce sont les électeurs dont le revenu moyen est le plus élevé. En Italie, les électeurs verts sont essentiellement situés dans les centres urbains – et c’est dans ces zones que le niveau de préoccupation pour l’environnement est également le plus élevé.

Souvent, le vote vert est un vote « de gauche » : les Verts Français se situent clairement à gauche (38% se positionnent à 2 ou 3 sur une échelle de 0 à 10, où 0 est la position la plus à gauche et 10 la plus à droite – soit autant que les électeurs Socialistes).

Le vote vert est également souvent plus volatil que les autres – comme en France, ou au Canada, où il s’agit souvent d’un choix de dernière minute. En outre, au Canada, la plupart du temps, les scores réels des verts s’avèrent deux fois moins élevés que les intentions de vote déclarées juste avant les élections.

Vote « par défaut », vote de « protestation » restant dans le cadre du « raisonnable », vote « de gauche »… autant de caractéristiques qui contribuent à expliquer qu’en France, EELV était le 3e parti pour lequel les citoyens disaient envisager de voter « un jour » durant la campagne de 2017 – derrière le Parti En marche ! d’Emmanuel Macron et Les Républicains de François Fillon. Son potentiel électoral était alors bien supérieur à celui du Front National ou du Parti socialiste.

Alors que certains partis – comme ce fut longtemps le cas des Verts en France – tendent à s’identifier uniquement à la cause environnementale, quitte à négliger d’autres sujets majeurs, il apparaît que les électeurs verts sont loin d’être préoccupés uniquement par l’environnement. Là encore, cela explique sans doute en partie l’incapacité des partis écologistes à capter l’ensemble des votes « environnementaux » dans la plupart des pays observés. Ainsi, au Canada, les sympathisants verts plaçaient l’environnement au sommet de leurs motivations de vote en 2011, mais lors des élections 2018 ce sujet était tombé à la 4e place des préoccupations, derrière la santé, l’économie et l’immigration. De la même manière, les électeurs verts britanniques plaçaient en 2015 la santé, l’économie, et les inégalités devant l’environnement.

Les scores décevants enregistrés par les verts dans de nombreux pays sont donc sans doute le signe paradoxal d’une victoire idéologique, au moins partielle, de leur part – avec la généralisation de la prise de conscience environnementale, les verts ont perdu leur monopole de la cause climatique. Ils se trouvent ainsi face à un choix stratégique majeur : rester des partis « mono-sujet », au risque de ne pas satisfaire les multiples préoccupations de leurs électeurs potentiels, ou bien se « normaliser », et devenir un parti de gouvernement ou de protestation parmi d’autres.