Voyage vers le futur : comment serons-nous soignés en 2030 ?

Pour 63 % des Français, les progrès en santé en 2030 viendront d’abord des nouveaux médicaments

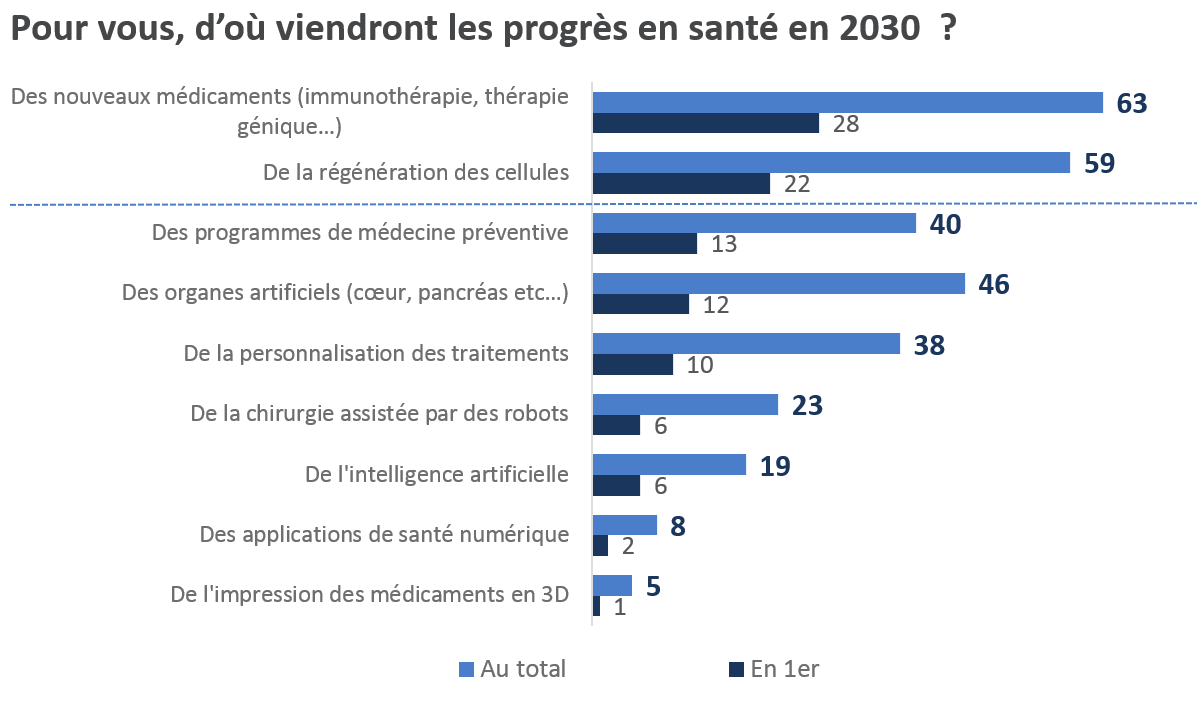

Les Français considèrent en effet, dans leur très large majorité, que les progrès en santé d’ici 2030 viendront des nouveaux médicaments comme l’immunothérapie et la thérapie génique (pour 63 % d’entre eux) et de la régénération des cellules (pour 59 %). Perçues également comme des sources de progrès pour le futur, la chirurgie assistée par des robots, le recours à l’Intelligence Artificielle et les applications de santé numérique n’arrivent qu’en deuxième rang, illustrant les points de vigilance que la population exprime à l’égard du respect des données personnelles et du risque de déshumanisation de la relation entre les professionnels de santé (auxquels ils accordent, par ailleurs, un très fort niveau de confiance) et les patients.

Si les progrès à venir reposent, selon les Français, sur les nouveaux médicaments, c’est qu’ils sont une réponse immédiate aux maladies qui les inquiètent le plus, au premier rang desquelles le cancer. Dans ce contexte, la personnalisation des traitements est également perçue comme une source potentielle de progrès pour une partie de la population (38 % des personnes interrogées).

Guérir du cancer et de la maladie d’Alzheimer : deux priorités pour les Français d’ici 2030

La seconde question posée aux Français par Ipsos pour PharmaCité concerne la recherche sur le médicament et les maladies qu’elle permettrait de guérir d’ici 2030. La majorité d’entre eux (83 %) espère la guérison du cancer, très largement devant une autre maladie qui inquiète significativement les Français : Alzheimer (53 %).

Rendez-vous à PharmaCité le 14 septembre

PROGRAMME & INSCRIPTION