住宅購入事情:多くは市場から締め出されていると感じている

トロント地区の保険ブローカー、ニコール・バルボサさんは、この1年間、家を買おうと考えていたと言います。

トロント地区の保険ブローカー、ニコール・バルボサさんは、この1年間、家を買おうと考えていたと言います。

彼女の最大のハードルは、経済的な取得能力です。

33歳の彼女はほぼ2年間、彼氏と一緒に地下のアパートを借りていますが、仕事と家族の住まいに近い、現在住んでいる市の西側の地域では、家を買うことができないことがわかっています。

「経済的な取得能力という点では、状況が改善されることを願っている。しかし、予算やライフスタイルを大幅に変えない限り、それは起こりそうにない。」とバルボサさんは言います。

「何かがうまくいかず、うんざりするようになってきたら、二つ目の仕事を見つけるか、家族の近くに住んでいるいまのような幸せな場所ではないどこかに行くしかない。」

バルボサさんは、家を買いたいと思っている殆どの知り合いが家を買う余裕がないのは、合点が行かないと付け加えました。

カナダ不動産協会 (Canadian Real Estate Association) によると、トロント圏地区の住宅の平均価格は、ここ9年で110%以上上昇し、倍以上になりました。一方、最新の国勢調査データによると、トロント市の世帯所得の中央値は2005年から2015年までの10年間で5%未満しか増加していません。

これは、世界の大都市部の多くでも同様です。

低金利、人口の増加、住宅供給の制限、海外の買い手などの組み合わさって、多く人々、特に初めて住宅を購入する人々にとっては、手の届かないところまで住宅価格を押し上げました。所得がそれほど急速に増加しなかったこともあります。

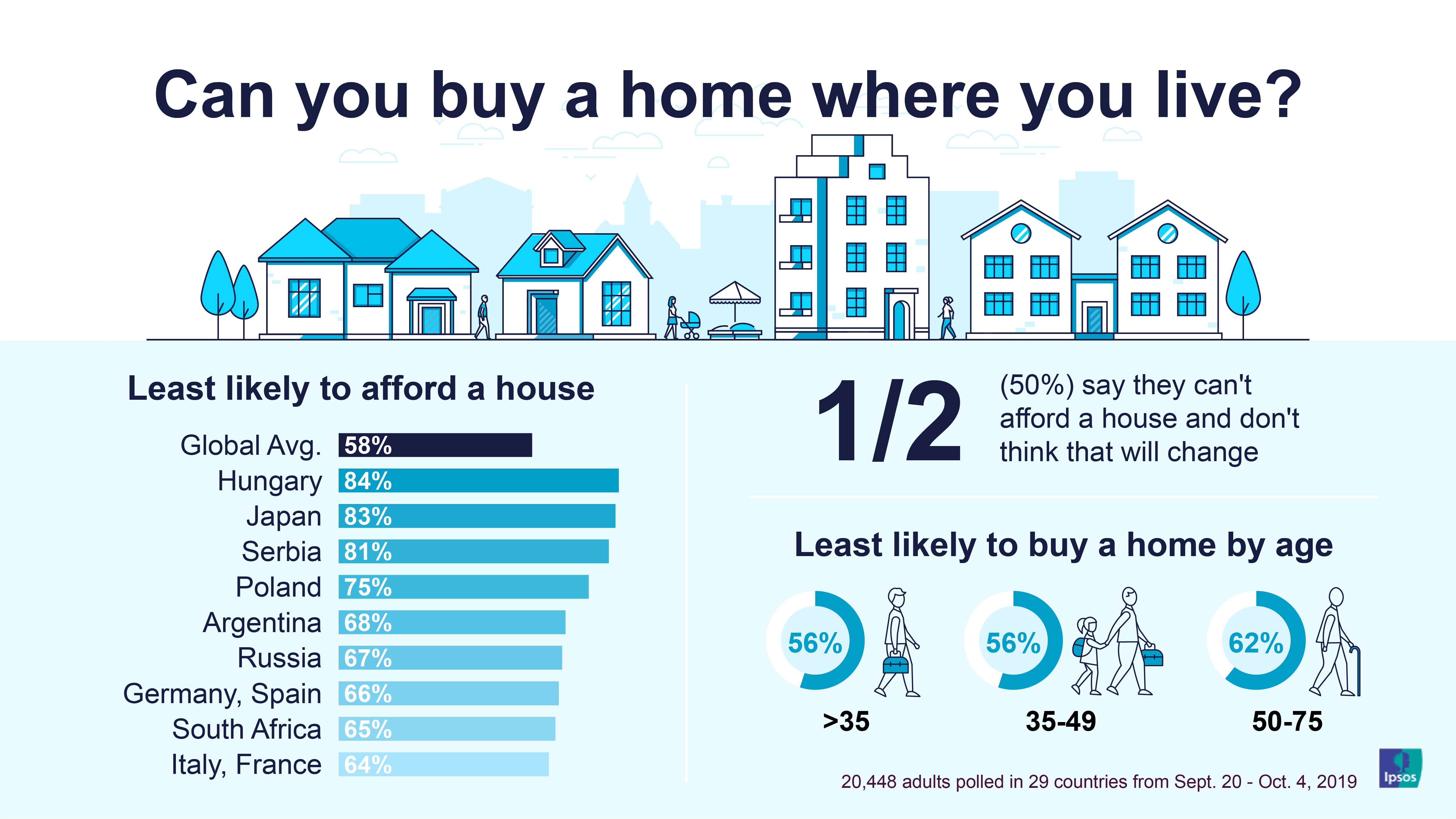

世界29カ国の2万人以上を対象に実施した、最新の グローバルアドバイザー調査 によると、調査対象者の58%が、地元で家を買う余裕はなさそうだと答えています。

「家を買えない」と回答した人が多いトップの国はハンガリー(84%)、次いで日本(83%)、ポーランド(75%)、アルゼンチン(68%)、ロシア(67%)が続きます。上位10カ国のうち7カ国はヨーロッパの国々です。

住宅取得能力不足は成功の証か?

トロントのBMOフィナンシャル・グループのチーフエコノミスト、ダグ・ポーター氏は、このリストは、ロシアやアルゼンチンのように厳しい経済状況とそれに伴う低所得という特徴を持つ国や、日本やドイツのように人口密度が高く、所得に対して伝統的に住宅価格が高い国を反映していると言います。

「このリストの広範な性質は、この問題がいかに広範囲に及んでいるかを示していると思う。何年にもわたって金利が低下しているにもかかわらず、住宅価格は単にそれに応じて上昇しているだけだ」とポーター氏は言います。

「ほとんどの人は、可能な限り最高の生活条件を望んでおり、価格はほとんど常に、人々が手の届くギリギリまで、時にはギリギリを超えてまで押し上げられる。」

世界の住宅購入事情を1分で見る(英語):

ポーター氏は、信頼感が高く、消費者心理が全般的に強く、失業率が低下している場合、このことは特に正しいと付け加えています。つまり、住宅価格が手頃でないことは、経済的な成功の兆候である可能性があります。

「典型的な例はシリコンバレーだ。経済は急成長しているが、住宅取得能力問題は世界最悪だ。もちろん、供給の制約も問題になる可能性があり、特にドイツや日本のような人口密度が高く比較的裕福な国や、そう、サンフランシスコやバンクーバーでさえ問題になる」とポーター氏は言います。

カリフォルニア不動産仲介協会 (California Association of Realtors) のデータによると、サンフランシスコのベイエリアにある一戸建て住宅の価格の中央値は過去10年間で倍以上になり、2009年9月から2019年にかけて105%上昇しました。

「家を買える」と回答した人が多い上位10カ国のうち、7カ国は新興市場でした。

- 中国 (74%)

- インド (73%)

- サウジアラビア (61%)

- アメリカ、ペルー (55%)

ロンドンに拠点を置くイプソスMORI 社会調査研究所のディレクター、クリス・ヘイルは、このことは住宅価格対所得の比率が新興市場でより有利であることを示唆しているかもしれないと言います。

「経済成長率は先進国市場よりも新興国市場の方が速いため、それも一因かもしれない。」とヘイルは言います。

モントリオールのマギル大学で建築学を教えるアビ・フリードマン教授もこの意見に賛同し、住宅価格と所得の差、いわゆる取得能力ギャップがより少ないため、新興市場で住宅を購入しやすくしていると指摘しました。

「家を買えない」と回答した調査対象者のうち、新興国市場の多くの人々が「この状況は一時的なもので、今後改善されるだろう」と回答しました。このような回答が多かった国のトップはペルー(80%)、次いでブラジル(79%)、アルゼンチン(78%)、メキシコ(75%)、サウジアラビア(73%)、インド(72%)が続きました。

買う家を小さく

南カリフォルニア大学ソル・プライス・スクール公共政策大学院のゲイリー・ペインター教授は、変化したのは家賃やその他の住宅費に充てられる世帯収入の割合で定義される住宅費負担の増加だと言います。つまり、私たちの暮らしにはより多くのコストがかかっています。

RBC経済調査 (RBC Economic Research) のレポートによると、カナダの2大都市で家を所有するコストは、トロントでは世帯所得の中央値の79%、 バンクーバーで世帯所得の中央値の88%です。

人々は今も家を買っているが、前の世代よりも小さい家かもしれない、とフリードマン教授は言います。

「世界のほとんどの首都には、取得能力ギャップに対処するためのマイクロユニットという現象がある。全体的に見て、開発者は標準的なユニットサイズを縮小している。

家を買うことはできるが、小さくなる。これは人々が生活を始め、懸命に働き、その後、より大きな場所に移りたいと考える50平方メートル未満に相当する。」

しかしバルボサさんは、自分が住むの地域で価値があると思うものが見つかるまで賃貸する方がいいと話しています。

「家が豊かになっても、両親に会うために1時間運転しなければならないためにガソリン代で困るのは嫌だ」と彼女は言います。「私の家探しで見てきたものを考えると、得られるものの価値は、現時点では私にふさわしくないと思う。」