製薬がテクノロジーを抑えて最も信頼度の高い産業のトップに

21カ国の平均で、調査対象の成人の34%が製薬会社を信頼できると評価しており、2021年の31%と比べても、この業界に関する傾向はここ数年の間続いています。33%は、テクノロジー分野についても同じように回答しています。これは昨年と同じですが、2018年の38%からは減少しています。この分野に不信感を抱く人も増えており、2021年の19%に対し、今回は22%の回答者が不信感を抱いています。政府(2021年の20%から今回は22%)とソーシャルメディア[1](2021年の16%から今回は22%)については、信頼度が上昇しています。

今年のデータで判明したことは、全体的にあまり変化がなく、業界における信頼度はおおむね上昇傾向にある、ということです。なお、信頼感を高める要因は毎年変わっていません。

- 世界の調査対象者で、ビジネスリーダーが真実を語ることについて信頼している人は10人中3人に過ぎない。しかし、ビジネスリーダーが倫理的に行動し、世界のために力を発揮することについては、インド、中国、サウジアラビア、日本などの国々よりも、ヨーロッパと北米ではるかに多く懐疑的な意見が聞かれる。

- 21カ国において、人々は様々な分野の企業に対する現在の規制レベルが適切であると感じている。

- 政府の能力、モチベーションと価値観、リーダーシップ、責任感、信頼性、透明性といった信頼のキードライバーの評価は、いずれも2019年の時点より向上している。

- 多くの職業は、信頼度スコアにほとんど影響を受けておらす、世界で最も信頼されている職業(医師、科学者、教師)は、パンデミック前の信頼レベルに戻りつつあり、事態が正常に戻れば、異なる職業をどれだけ信頼しているかという、私たちが深く心に抱く既成概念を覆すことはほとんどないのかもしれない。

- 世代間の違いは、多くの人が考えるほど重要ではなく、問題や態度の大部分はその世代の定義にきちんと当てはまらない。

信頼に関する従来の考え方は、それが危機に瀕しているか、または悪化しているかのどちらかです。2019年のイプソス グローバル信頼性モニター Global Trustworthiness Monitorの初回では、イプソスは世界中の幅広いデータソースと傾向を調べることで、この観点に異議を唱えました。そのときの主な結論は、ほとんどの機関、分野、職業に対する信頼は長い間安定しており、過去20年間に起こった変化は緩やかで劇的とは言い難いというものでした。この見解が現在も妥当でないことを示唆する証拠はありません。

注目すべき各国の違い

政府への信頼度

調査対象となったほぼすべての国において、政府は「信頼不足」であると言えます。つまり、政府を信頼できると考える国民の割合よりも、信頼できないと考える国民の割合の方が多いのです。インドだけは、信頼できると回答した割合が高くなりました(信頼できる52%、信頼できない23%)。

一方、昨年は米国、オーストラリア、英国のみがテクノロジー企業に対し、信頼できるよりも信頼できないと回答していましたが、この傾向は他の国にも広がり、フランス、スペイン、ハンガリー、ベルギー、カナダでもテクノロジー企業に対する信頼度が低下していることがわかりました。

スペイン、ベルギー、英国の3カ国は、石油・ガス分野に対する不信感が最も高い国であり、それぞれの国で国民の半数以上が石油・ガス分野を信頼できないと回答しています。一方、インド、中国、サウジアラビアは、石油・ガス分野を最も信頼しており、これらの国の国民の約半数が石油・ガス分野を信頼できると答え、信頼できないと答えたのは5人に1人以下でした。

世代を超えた信頼 - 実際はそれほど変わらない

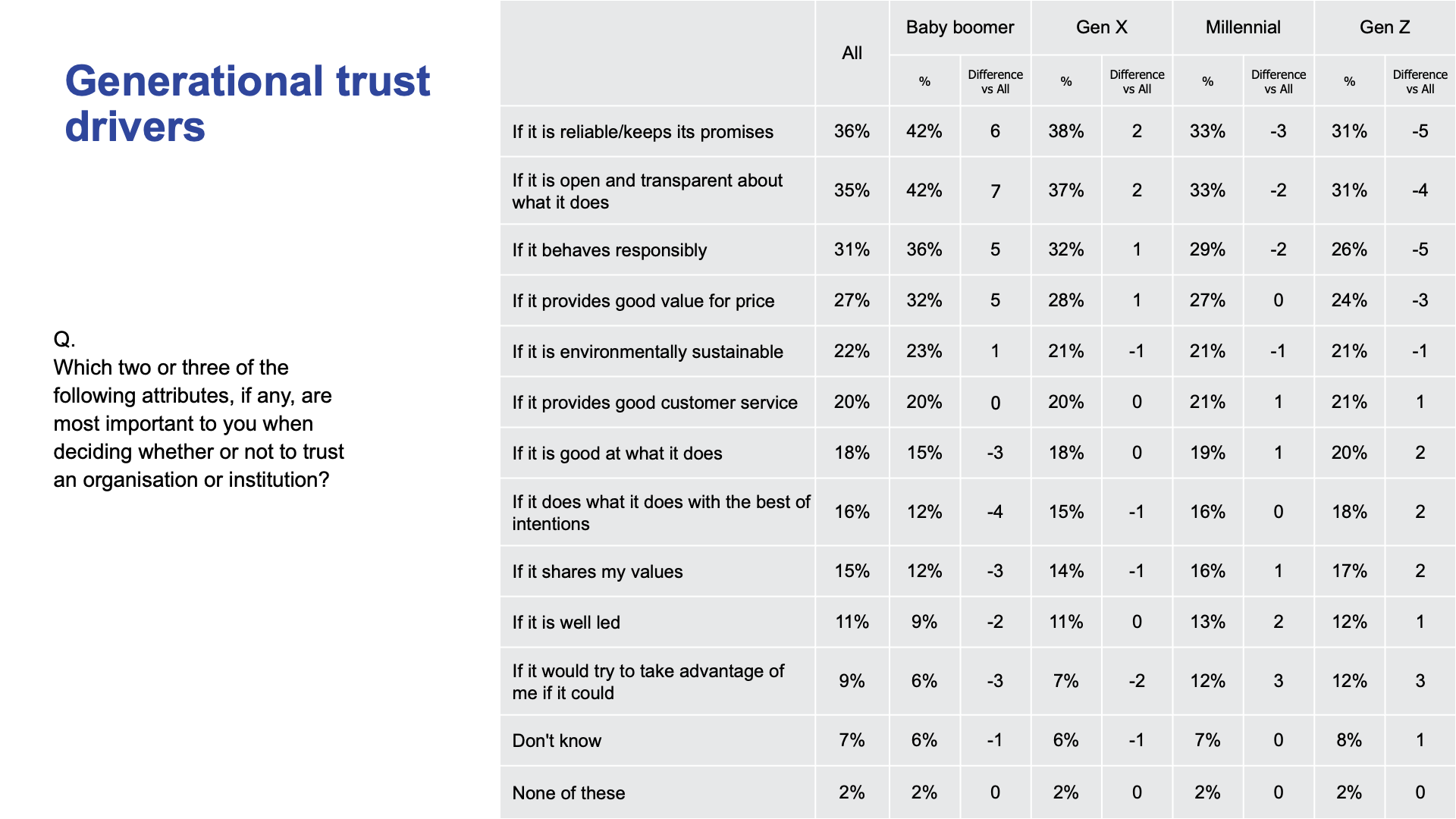

世代が異なれば、考え方や信条も根本的に異なるという一般的な考え方に反して、この調査の過去数年間のデータを分析すると、驚くほどの類似性が見受けられます。まず、世代が異なると、各分野や ブランドが信頼に足るかどうかを判断する際に、異なる基準を優先させるかどうかという点では、実際は大きな共通点が見受けられます。

世代によって、基準に対する思い入れの強さに違いがあることは確かです。例えば、ベビーブーマーは若い世代よりも信頼性や開放性/透明性を優先する傾向がはるかに強く、Z世代とミレニアル世代は優先度の低い問題をより高く評価しています。このような違いはあるものの、4つの世代グループすべてが、信頼性、開放性/透明性、責任、そして価格に見合う価値の4つの信頼要因を最も重要だと考えており、その順位も同じですが、感じ方の強さは異なります。

16 017 adults aged 16/18-74 in 21 countries (ca. 500 or 1000 per country), interviewed online 26 August – 9 September 2022

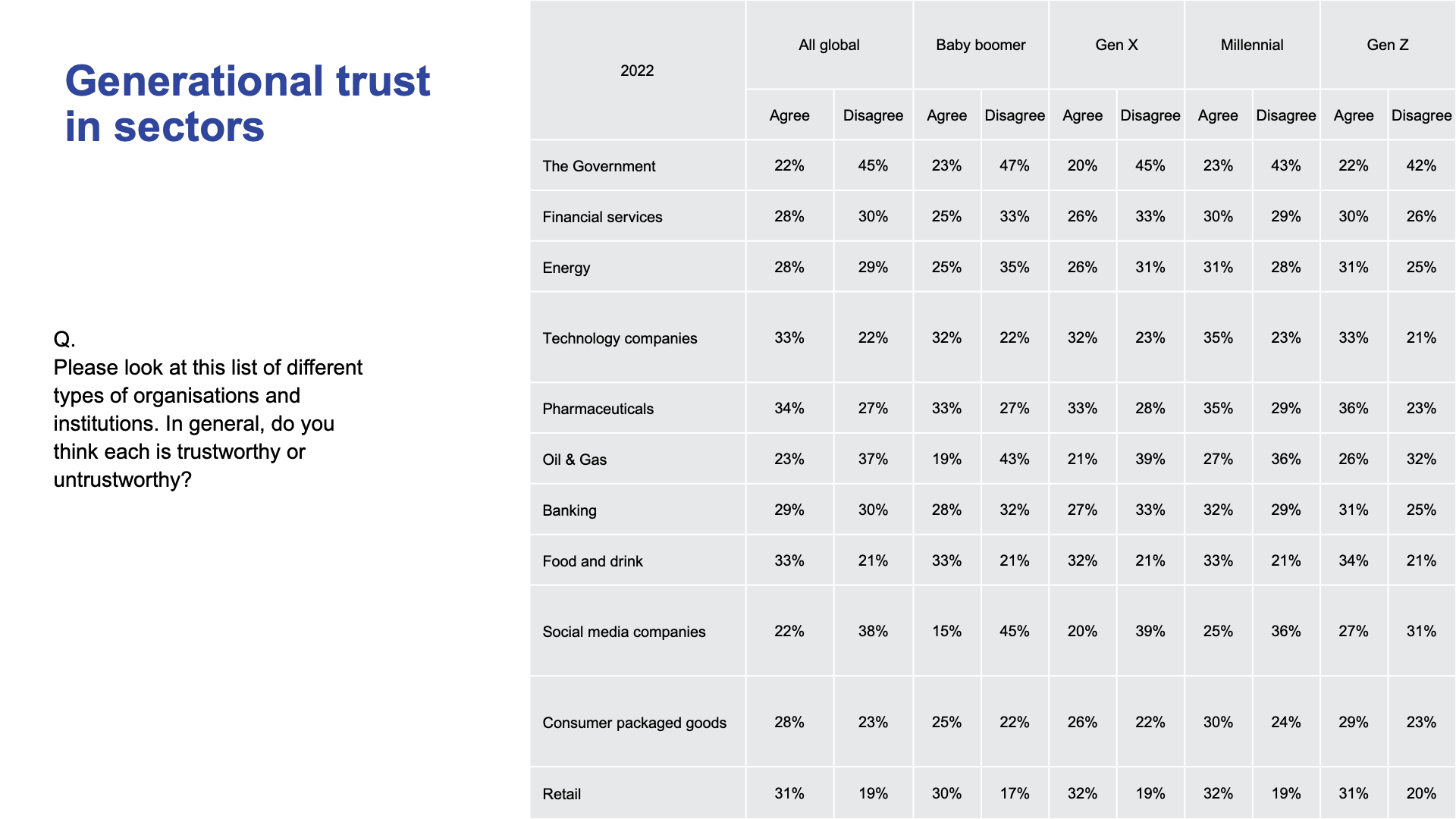

各世代が各分野を信頼性に関してどう判断しているかを見てみると、一般的に、ミレニアル世代やZ世代よりも上の世代の方が、あまり信頼していない傾向があることがわかります。ベビーブーマーとX世代は、金融サービス、エネルギー、石油/ガス、銀行、ソーシャルメディア企業、および消費財を、彼らより若い世代よりも信頼していない傾向があり、それぞれのケースで高齢者と若い世代の間に大きな違いが見られました。

その他の分野(テクノロジー企業、製薬、小売、政府)については、各分野に対する信頼度の世代間による差はほとんど見られません。

16 017 adults aged 16/18-74 in 21 countries (ca. 500 or 1000 per country), interviewed online 26 August – 9 September 2022

信頼と規制 - 各分野は適切に規制されている

信頼が危機に瀕しているという説を信じるなら、世界中の規制レベルに対する懸念や政府の介入拡大を求める声が大きくなるはずです。しかし、実際に調査してみると、21カ国のほとんどの人々が、さまざまな分野の企業に対して適切な規制が行われていると感じていることがわかりました。

政府機関以外の10分野のうち、小売、食品/飲料、消費財、テクノロジー企業にとって、規制環境は適切であると見られています。また、これらの分野は、最も信頼できると考えられている分野でもあります。規制強化に意欲的なのは、ソーシャルメディア、石油/ガス、エネルギー企業で、これらは最も信頼度の低い分野でもあります。つまりこのデータは、信頼されることと規制リスクの低減との間に関係があることを示唆しているのです。

ビジネスリーダーへの信頼 - 世界の状況は変化している

信頼度ランキングで弁護士とジャーナリストに挟まれ、ビジネスリーダーを信頼できると考える人は世界人口のわずか23%で、2019年と2018年から1ポイント上昇しました。世界の人々のうち、ビジネスリーダーが真実を語ると信頼しているのは、10人に3人に過ぎません。これは、世界中で大きな差があります。フランス、ベルギー、カナダ、英国などの国々では、真実を語ると信頼する割合は5人に1人程度にとどまっています。しかし、インドでは5人に3人以上、日本と中国では約半数であり、積極的に不信感を抱く人は比較的少なくなっています。

ビジネスリーダーは一般的に倫理的に行動しているか、また、世界を良くする力になっているかという質問にも同じような答えが返ってきます。インド、中国、サウジアラビア、日本では、ビジネスがダイナミズムと進歩の原動力と見なされる傾向が強く、懐疑的なヨーロッパや北米の国々よりも肯定的な回答が多いのが一般的です。また、ビジネスリーダーは高給取りなのでしょうか?ここでもまた、世界の人々の大多数(10人に6人)がそう答えています。

ビジネスリーダーには、自国に影響を及ぼす社会的、政治的問題について発言する責任があるかという問いには、世界中で一貫性が見られます。世界的に見ると、半数(50%)がこの考えを示しており、南アフリカとインドでは3分の2以上に達しています。また、調査対象となった21カ国では、それぞれ多数の支持者がいます。つまり、信頼が低い場合でも、ビジネスリーダーは、同胞にとって本当に重要な問題について、立場を表明することが許されている、あるいは、義務であるとさえ言えるのです。信頼を取り巻く環境は変化しており、リーダーは何が自社の信頼を生み出すのか、その目的は何なのかを明確に理解し、備える必要があるのです。

本調査について

これらは、2022年8月26日~9月9日に実施されたイプソスのオンライン調査の結果です。

この調査は、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、英国、ハンガリー、インド、イタリア、日本、ポーランド、サウジアラビア、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、トルコ、米国の世界21カ国で、イプソスのオンラインパネルシステムで実施されました。カナダ、南アフリカ、トルコ、米国で18~74歳、その他の国では16~74歳の成人16,017人(アルゼンチン、ハンガリー、インド、ポーランド、サウジアラビア、南アフリカ、韓国、スウェーデン、トルコでは約500人、その他の各国では約1,000人)の国際的なサンプルで構成されています。

注

[1] 調査はイーロン・マスク氏によるTwitter買収前に実施。