Data Dive: Die Coronavirus-Krise hinterlässt Narben und Lehren

Die tatsächlichen Schäden, die ein heftiger Sturm anrichtet, werden erst deutlich, wenn Regen und Wind aufgehört haben.

Und so ist es auch mit der Coronavirus-Krise.

Es sind vier lange Jahre vergangen, seit die Weltgesundheitsorganisation am 11. März 2020 COVID-19 zu einem globalen Gesundheitsnotfall erklärte und weite Teile der Weltbevölkerung in die Isolation schickte.

Welche Auswirkungen hatten die wochen-, monate- und in manchen Fällen jahrelange soziale Distanzierung und das Tragen von Masken auf uns als Einzelne und als Ganzes?

Der endgültige Preis, den dieses Jahrhundertereignis für uns bedeutet, ist noch nicht wirklich beziffert. Doch während die Welt den vierten Jahrestag des Beginns der Pandemie begeht, untersuchen wir genauer, was uns die Umfragen von Ipsos Global Advisor darüber sagen, wo wir waren und wohin wir den Daten zufolge gehen werden.

Was hoch geht muss auch wieder runter kommen

Von Anfang an war die Coronavirus-Krise nicht nur ein gesundheitlicher Notfall, sondern auch ein wirtschaftliches Erdbeben, das die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt erschütterte.Verständlicherweise überschattete COVID-19 zunächst alle anderen Probleme, doch mit der Lockerung der Ausgangssperren wandten sich die Sorgen von der Krankheit ab und gingen zu einem Preisschock über.

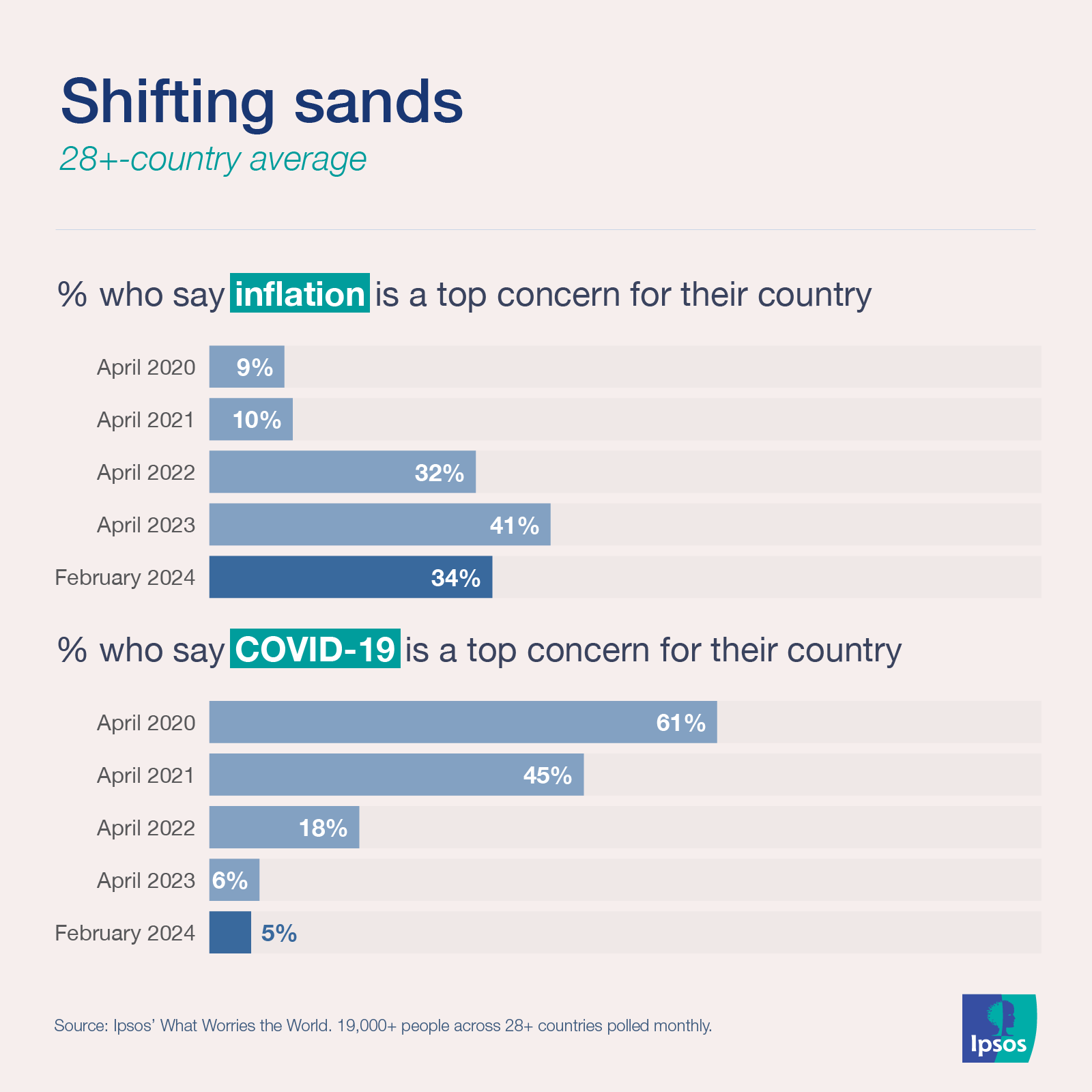

Im April 2020 gaben im Durchschnitt nur 9 % der 28 Länder an, dass die Inflation die größte Sorge ihres Landes sei. Im April 2022 , als die Menschen wieder zu ihrem Leben (und ihren Ausgabegewohnheiten) vor der Pandemie zurückkehrten, verdreifachte sich die Sorge um die Lebenshaltungskosten auf 32 % und erreichte im Februar 2023 schließlich mit 43 % ihren Höhepunkt . Zwar hat die Inflationssorge inzwischen etwas nachgelassen und liegt nun bei 34 %, aber sie ist immer noch 25 Prozentpunkte höher als zu Beginn der Pandemie.

Wie für viele Menschen auf der ganzen Welt war die Inflation im Frühjahr 2020 für die meisten Polen kein Thema, doch in den letzten Jahren ist die Besorgnis sprunghaft gestiegen – von 15 Prozent im April 2020 auf 46 Prozent im Februar 2024.

In Polen und mehreren anderen Ländern kühlt sich die glühende Inflation zwar ab, doch die Polen spüren noch immer die Auswirkungen der hohen Preise und Zinsen infolge der Coronavirus-Krise und der darauffolgenden groß angelegten Invasion der Ukraine Anfang 2022.

„In den letzten zwei Jahrzehnten blieb die Inflation sehr niedrig, aber im Jahr 2022 stieg sie deutlich an und 2023 hatte Polen eine der höchsten Inflationsraten in Europa“, sagt Anna Karczmarczuk, Managing Director von Ipsos in Polen. „Die Menschen spürten dies sehr stark, da die Lebenshaltungskosten deutlich stiegen (tägliche Einkäufe, Energiekosten, Kraftstoff), die Zinssätze angehoben wurden und infolgedessen die Kosten für Kredite für viele Menschen nicht mehr erschwinglich waren.“

Langer, steiniger Weg zur Genesung.

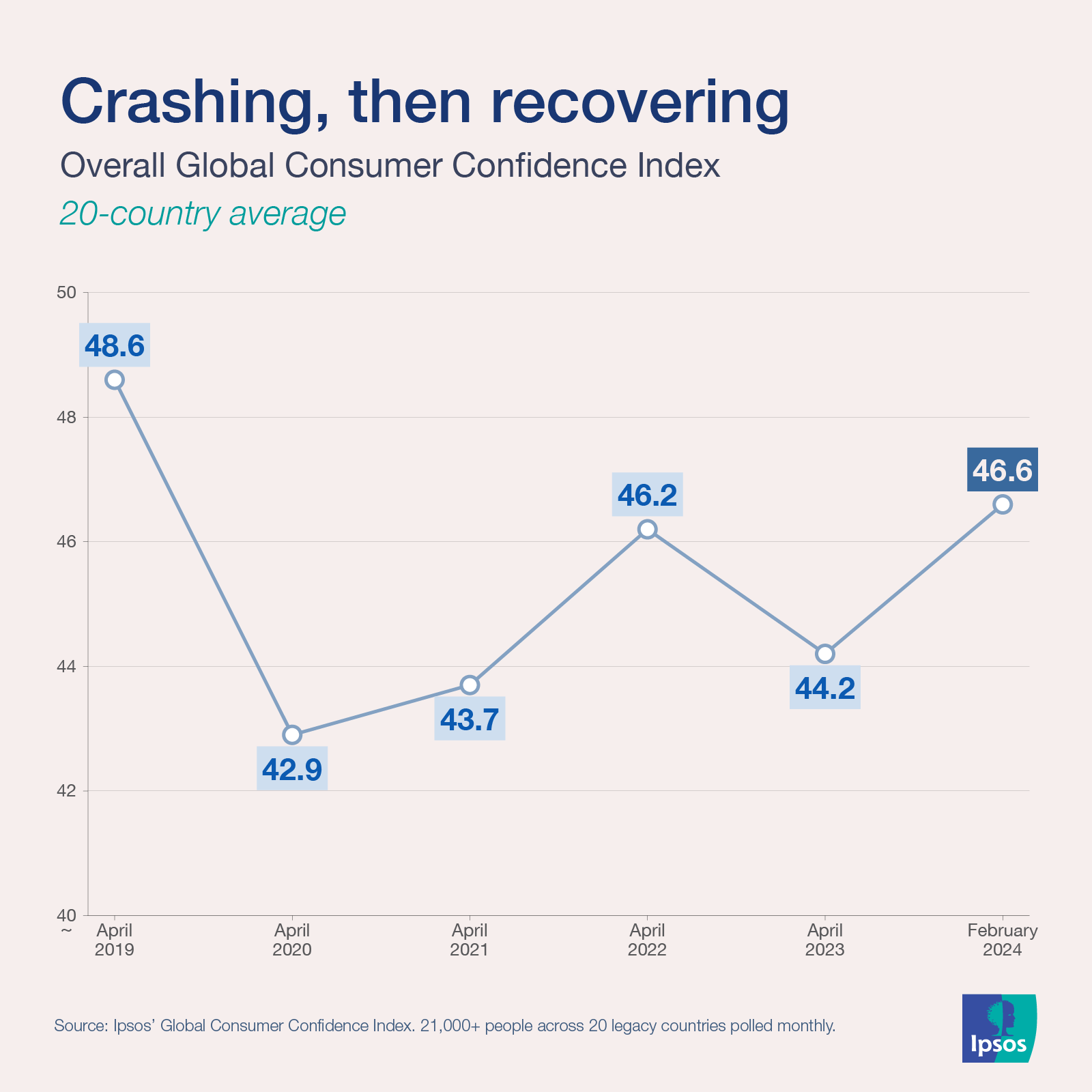

Das war nicht immer so.Vor vier Jahren waren viele Experten zu Recht besorgt, dass die Zwangsmaßnahmen für die Menschen, zu Hause zu bleiben, und die Zwangsschließungen für Geschäfte mit Präsenzbetrieb (wie Friseursalons, Restaurants und Theater) die Welt in einen schweren wirtschaftlichen Abschwung stürzen könnten. Angesichts der beängstigenden Warnungen der Ökonomen ist es keine Überraschung, dass das globale Verbrauchervertrauen in dieser unsicheren Zeit auf einen historischen Tiefstand gefallen ist.

Doch bis April 2021 konnte dank einer Vielzahl staatlicher Kreditprogramme und der weltweiten Senkung der Zinssätze durch die Zentralbanken eine weitere Große Depression abgewendet werden und das globale Verbrauchervertrauen befand sich auf dem Weg der Erholung.

Mit dem Vertrauen stiegen auch die Preise. Das hielt manche jedoch nicht davon ab, nach der Lockerung der Ausgangssperren/Einschränkungen Geld auszugeben, als gäbe es kein Morgen und alles zu kaufen, von teuren Reisen bis hin zu schicken Mahlzeiten (was manche als „Racheausgaben“ bezeichneten).

Obwohl die Weltwirtschaft im Februar 2022 durch die groß angelegte Invasion der Ukraine erneut schwer getroffen wurde, blieb das Verbrauchervertrauen relativ stabil, auch wenn die unerwartet hartnäckige Inflation 2023 zu einem Rückgang führte. Das globale Verbrauchervertrauen liegt derzeit nahe am Niveau vor der Pandemie, aber noch nicht ganz.

Obwohl sich viele Polen immer noch Sorgen über die Inflation machen, liegt das Verbrauchervertrauen in Polen jetzt höher als zu Beginn der Coronavirus-Krise (51,1 im Februar 2024 gegenüber 42,6 im April 2020 ).

Dieses Vertrauen spiegelt einen allgemeinen Optimismus im Gefolge der Wahlen im Herbst 2023 wider, sagt Karczmarczuk. „Diese Wahlen waren sehr wichtig, wir haben eine Rekordbeteiligung erreicht und infolgedessen gab es nach acht Jahren einen Wechsel der Regierungspartei in Polen. Ein großer Teil der Gesellschaft nimmt dies optimistisch wahr und hat große Erwartungen an positive Veränderungen in naher Zukunft.“

Und da die Inflation im Jahr 2024 voraussichtlich weiter abschwächen wird, „erheblich mehr Befragte erwarten eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und ihrer eigenen finanziellen Situation in der Zukunft. Viele haben möglicherweise das Gefühl, dass die Krise zumindest teilweise eingedämmt ist.“

Die psychische Gesundheit tritt aus dem Schatten.

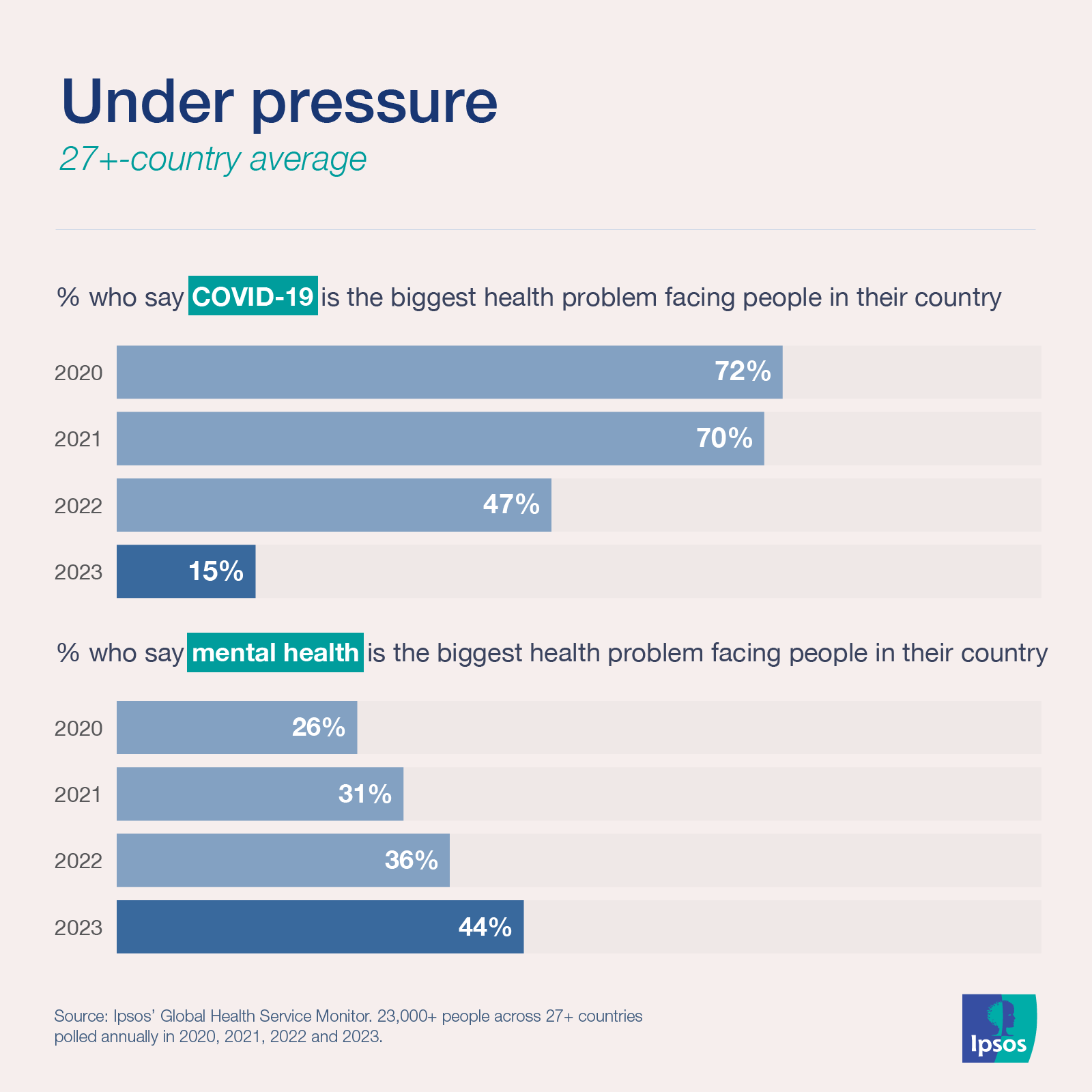

Zwar ist das Verbrauchervertrauen derzeit gestiegen, doch die Sorge um die psychische Gesundheit nimmt ebenfalls zu.Im ersten Jahr der Krise überragte COVID-19 alle anderen körperlichen und emotionalen Gesundheitsprobleme bei weitem. In den darauffolgenden Jahren ist der Anteil derjenigen, die COVID-19 als das größte Gesundheitsproblem in ihrem Land betrachten, stark gesunken. Gleichzeitig ist die Sorge um die psychische Gesundheit nach oben geklettert und im Jahr 2023 in durchschnittlich 31 Ländern zum Problem Nr. 1 geworden , gefolgt von Krebs und Stress.

Das Erleben der sogenannten Polykrise (Pandemie, hohe Inflation, Invasion in der Ukraine usw.) hat bei vielen von uns – insbesondere bei jungen Frauen – offensichtlich einen emotionalen Tribut gefordert .

Einer der Lichtblicke der letzten Jahre war die zunehmende offene Diskussion über psychische Gesundheit. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob all diese Gespräche zu nachhaltigen Maßnahmen führen werden, um den Menschen zu helfen, sich von der Polykrise und den noch bevorstehenden Krisen zu erholen.

Noch einer?

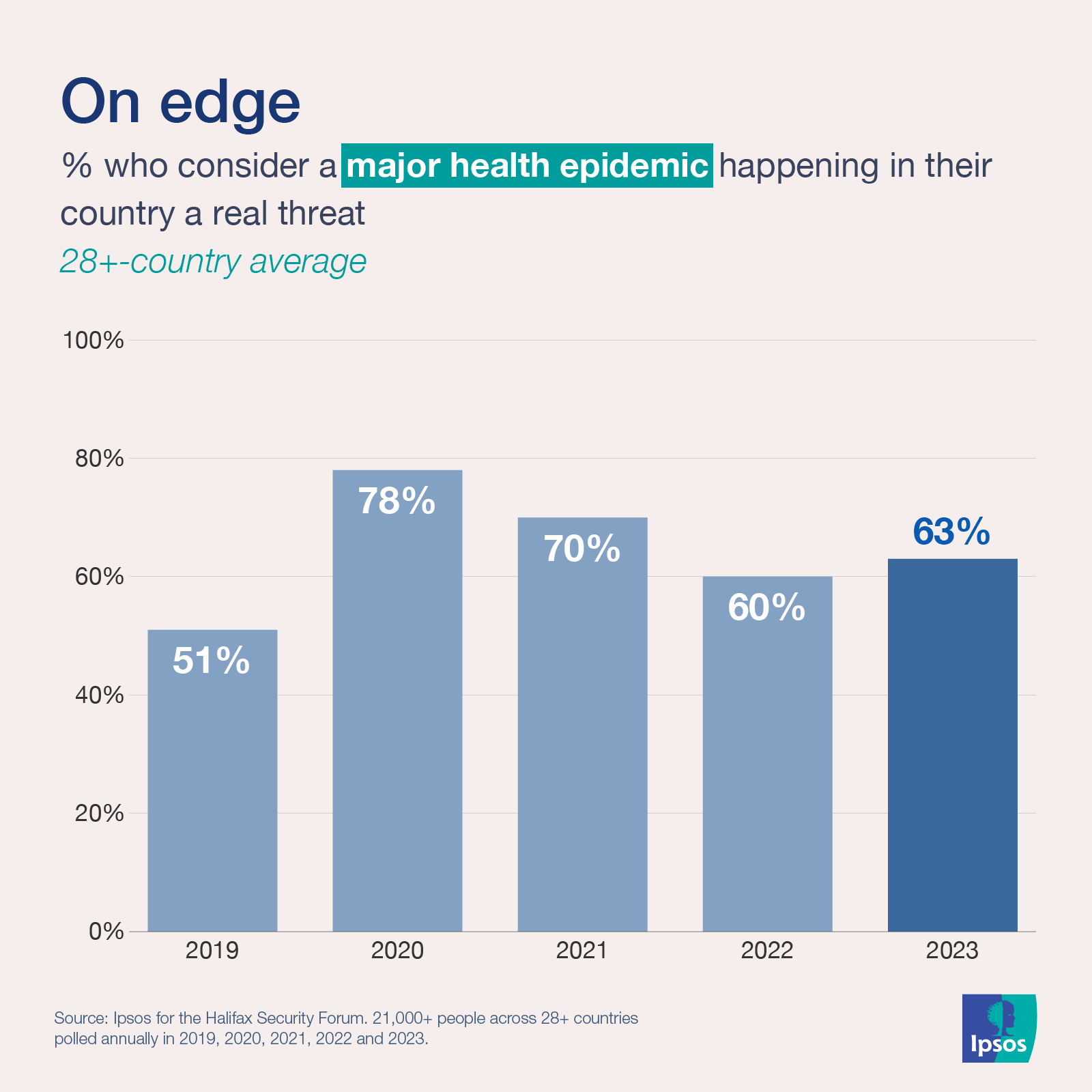

Ein Zeichen dafür, dass die COVID-19-Pandemie ihre Spuren in unserer kollektiven Psyche hinterlassen hat, ist unsere erhöhte Besorgnis vor Epidemien.Im Jahr 2019 hielten im Durchschnitt etwas mehr als die Hälfte der Menschen in 28 Ländern eine Epidemie für eine echte Bedrohung. Wenig überraschend stieg dieser Anteil im Jahr 2020 auf 78 %.

Zwar ist die Sorge vor einer Epidemie in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, sie liegt aber immer noch 12 Prozentpunkte höher als vor der Pandemie.

Wie in einigen anderen Ländern ist auch in Mexiko die Angst vor einer Epidemie größer als früher (59 % im Jahr 2019 gegenüber 65 % im Jahr 2023).

Laura Romero, Leiterin des Gesundheitswesens bei Ipsos in Mexiko, sagt, die dunkelsten Tage lägen zwar hinter uns, die harten Erinnerungen blieben jedoch bestehen.

„COVID-19 hatte große Auswirkungen auf die Menschen, fast jeder hatte jemanden, der betroffen war. Die Menschen sind sich bewusst, dass die am stärksten betroffenen Patienten diejenigen mit Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck usw. sind, und diese Krankheiten sind in Mexiko sehr verbreitet – daher fühlen sich die Menschen gefährdet. Darüber hinaus geriet das Gesundheitssystem in Mexiko unter enorme Belastung, da es in den Krankenhäusern nur wenige freie Betten und Sauerstoffmangel gab, was während der Pandemie Panik auslöste.“

Welche Stimmen sind am lautesten und am häufigsten zu hören?

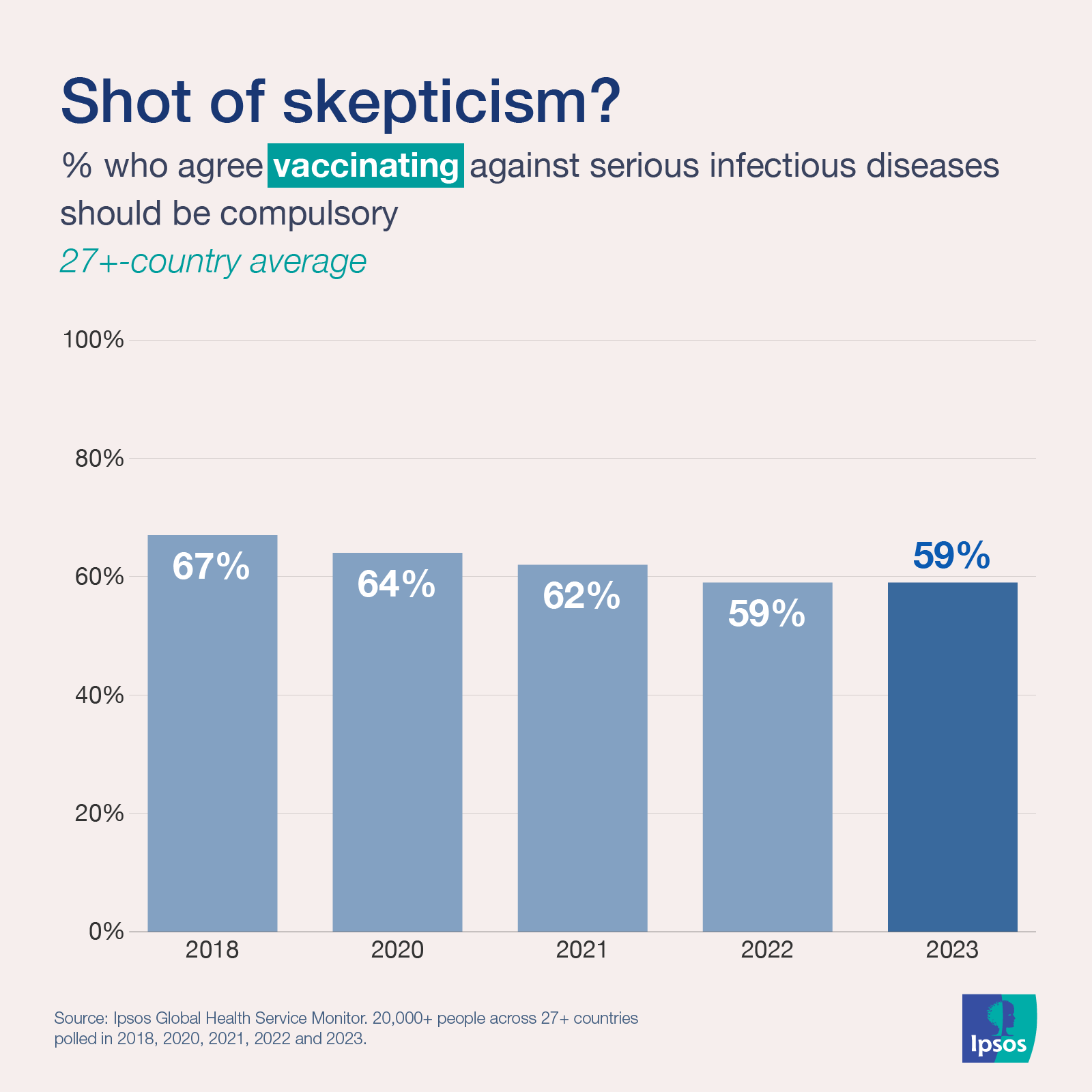

Während es während der Pandemie aufgrund von Straßenprotesten und in den sozialen Medien zeitweise den Anschein erweckte, als würde sich die öffentliche Stimmung gegen die Impfpflicht wenden, ist die Realität differenzierter.Unser Global Health Monitor 2023 zeigt, dass fast drei von fünf (durchschnittlich 59 % in 31 Ländern) der Meinung sind, dass Impfungen gegen schwere Infektionskrankheiten verpflichtend sein sollten. Die Zustimmung ging etwas zurück, von 67 % im Jahr 2018 auf 64 % im Jahr 2020 und dann auf 62 % im Jahr 2021. Die Einstellung gegenüber einer Impfpflicht hat sich seitdem stabilisiert und liegt sowohl 2022 als auch 2023 bei 59 %.

In einigen Ländern, wie etwa den USA, ist die Zustimmung zu Pflichtimpfungen deutlich zurückgegangen (40 Prozent im Jahr 2023 gegenüber 53 Prozent im Jahr 2018). In anderen Ländern, wie etwa Amerikas südlichem Nachbarn, ist dagegen kein Rückgang zu verzeichnen.

In Mexiko war die Unterstützung für Pflichtimpfungen vor der Pandemie recht hoch (74 % im Jahr 2019) und hat sich im Grunde nicht verändert ( 75 % sowohl in den Jahren 2020 als auch 2021; 75 % in den Jahren 2022 und 2023) .

„Impfungen waren früher eine der Stärken des mexikanischen Gesundheitssystems. Historisch gesehen war die Impfrate im öffentlichen Sektor sehr hoch und die Impfprogramme im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern sehr umfassend“, sagt Romero.

Doch trotz der anhaltend hohen Unterstützung ist in Mexiko ein Rückgang der Impfungen zu verzeichnen, fügt Romero hinzu. „In den letzten Jahren ist die Abdeckung und der Anteil der Geimpften aufgrund der geringen Verfügbarkeit bestimmter Impfstoffe im öffentlichen Sektor zurückgegangen, aber die Menschen sind sich der Vorteile einer Impfung bewusst.“

This is an automatic translation, for the original version, please click here: https://www.ipsos.com/en-ch/data-dive-coronavirus-crisis-leaves-scars-lessons-its-wake