Ipsos Views:第7回 環境やSDGsへの投資効果を確認するACEとは?

第7回 「環境やSDGsへの投資効果を確認するACEとは?」

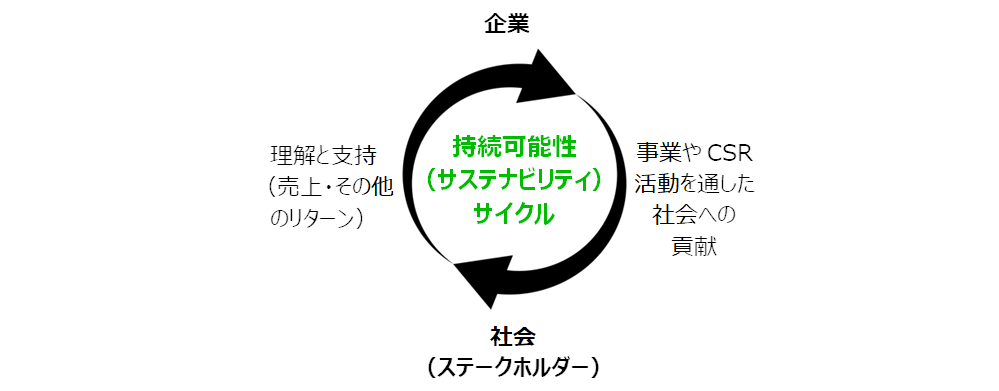

現在、企業に重くのしかかるESG(E:環境、S:社会、G:ガバナンス)への投資について、その投資効果ROIを確認したいがどのようにすれば良いか、というご相談が増えています。このような企業様には、「サステナビリティサイクルの双方向の流れが機能しているか?」をご確認いただきたいと思います。

この双方向の流れがスムーズに機能すれば、企業と社会はWin-Winの関係を築き、投資効果は担保されるはずです。

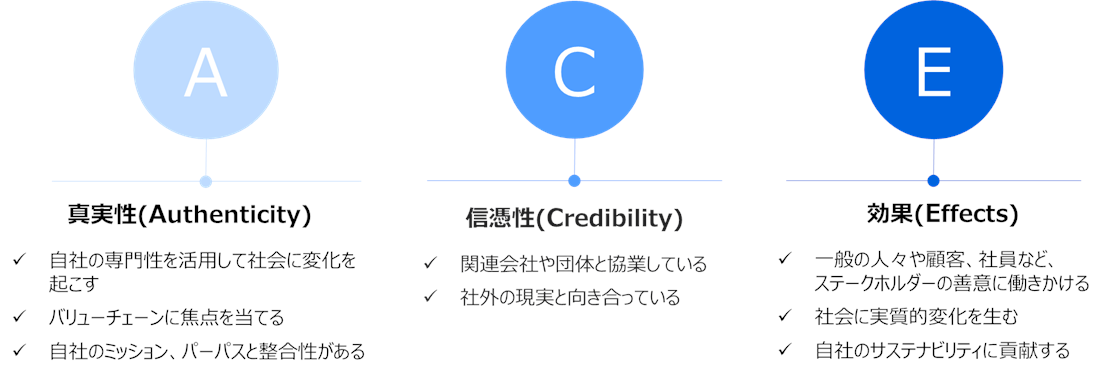

企業から社会への投資がリターンとして企業に戻る流れが機能していることを確かめる方法としては、イプソスがサステナビリティ調査経験により体系化したACE(Authenticity真実性、Credibility信憑性、Effects効果)の3要素が満たされているかを確認することになります。

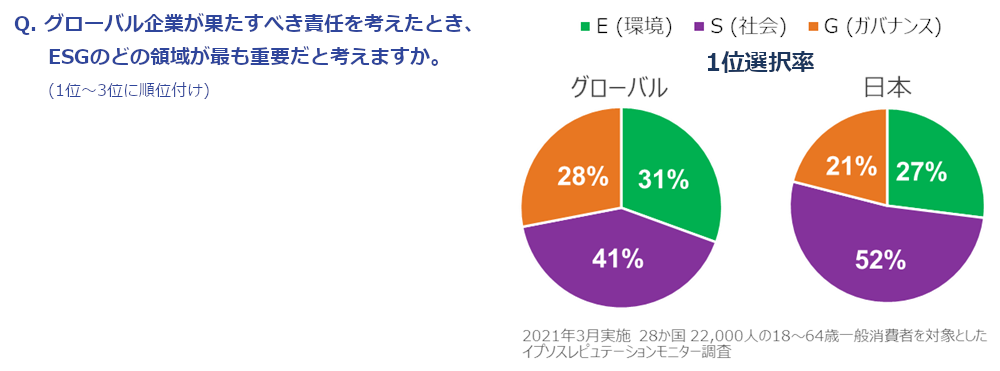

では、企業が貢献すべき社会は、企業に何を求めているのでしょうか。社会、すなわち企業にとってのステークホルダーの大半に当たる一般消費者は、社会全体の利益より個人の利益に関心があることが、直近のESG意識調査で明らかになりました。

では、企業が貢献すべき社会は、企業に何を求めているのでしょうか。社会、すなわち企業にとってのステークホルダーの大半に当たる一般消費者は、社会全体の利益より個人の利益に関心があることが、直近のESG意識調査で明らかになりました。

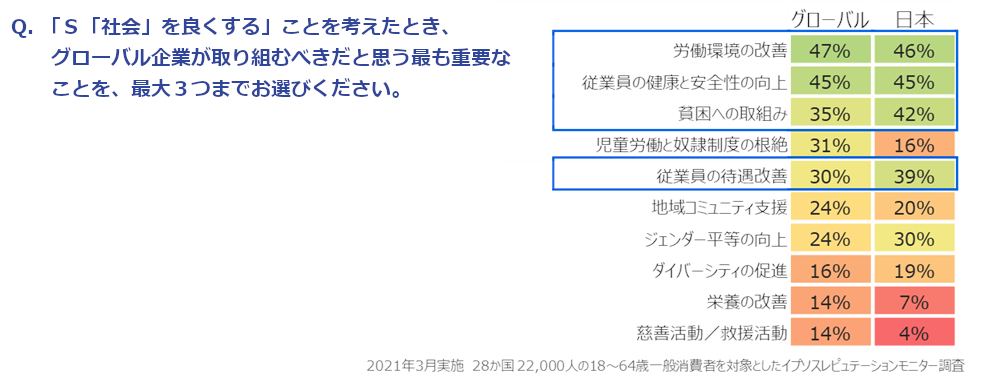

S「社会」が日本を含む全調査対象28か国で最も高いという結果になり、さらにその詳細を見ると、関心が高かったのは労働者の健康と安全を守ること、生活の安定を保証することで、パンデミック下の個人的な要求がトップに来ています。

S「社会」が日本を含む全調査対象28か国で最も高いという結果になり、さらにその詳細を見ると、関心が高かったのは労働者の健康と安全を守ること、生活の安定を保証することで、パンデミック下の個人的な要求がトップに来ています。

つまり、企業にとって最大のステークホルダーである一般消費者は、企業が向き合おうと取り組んでいる国連のSDGsや環境という個人から少し離れた現実より、個人の日々の暮らしという現実に目を向けて欲しいと願っているのです。これが企業のESG投資効果が思うように上がらない最大の要因、ACE信憑性の「向き合うべき社外の現実」理解の齟齬を生んでいるかもしれません。

では、企業がSDGsや環境への取組みをとおし世界の投資家を魅了しつつ、一般の人々からの共感と支持も得るためには、どんなことに気を付ければ良いでしょうか?

- SDGsや環境問題を「自分事化」できる(個人の問題と捉える)訴求をする。

- 少なくともパンデミックが収束するまでは、人々の暮らしを守る「社会」への取組みをトッププライオリティとして共感を得る。

デジタルネイティブと言われるZ世代を中心に、関心事は個人から環境、世界的社会問題へとシフトしていくことも調査結果から考察されます。SNSを通し、地球のどこで起こる問題であっても自分事化できる世代を取り込み、共感と支持が拡大する日が遠くないことも視野に入れた長期戦略が望まれます。