ESG担当者が知っておくべき12のインサイト

昨今の社会情勢は目まぐるしく変化し、企業を取り巻く環境も一層複雑化しています。その中で、ESG(環境・社会・ガバナンス)は単なる「きれいごと」ではなく、企業戦略の中核として不可欠な存在となりました。しかし、変化の激しい状況下で、ESGの取り組みがどのように実際の成果につながるのか、社内外にどのように伝えるべきかは、まだ手探りの状態です。

多くの企業では、優先順位の再設定やリソース配分の見直しが進められています。しかし、イプソス ESG推進チームが指摘するように、重要なのは単に取り組みを行うことではありません。「一貫したメッセージとストーリーテリングを維持し、実証可能な結果を示すこと」ができれば、政治的な背景や批判があろうとも、ESGへの取り組みを揺るがせることはありません。

つまり、企業はESG活動の成果を具体的に示しつつ、効果的なコミュニケーションを続けることが求められているのです。

ここからは、ESG分野のリーディングカンパニーであるイプソスの調査結果と知見をもとに、「ESG担当者が知っておくべき12のインサイト」を3回連載でお届けします。まずは、ESG統合の重要性からご紹介しましょう。

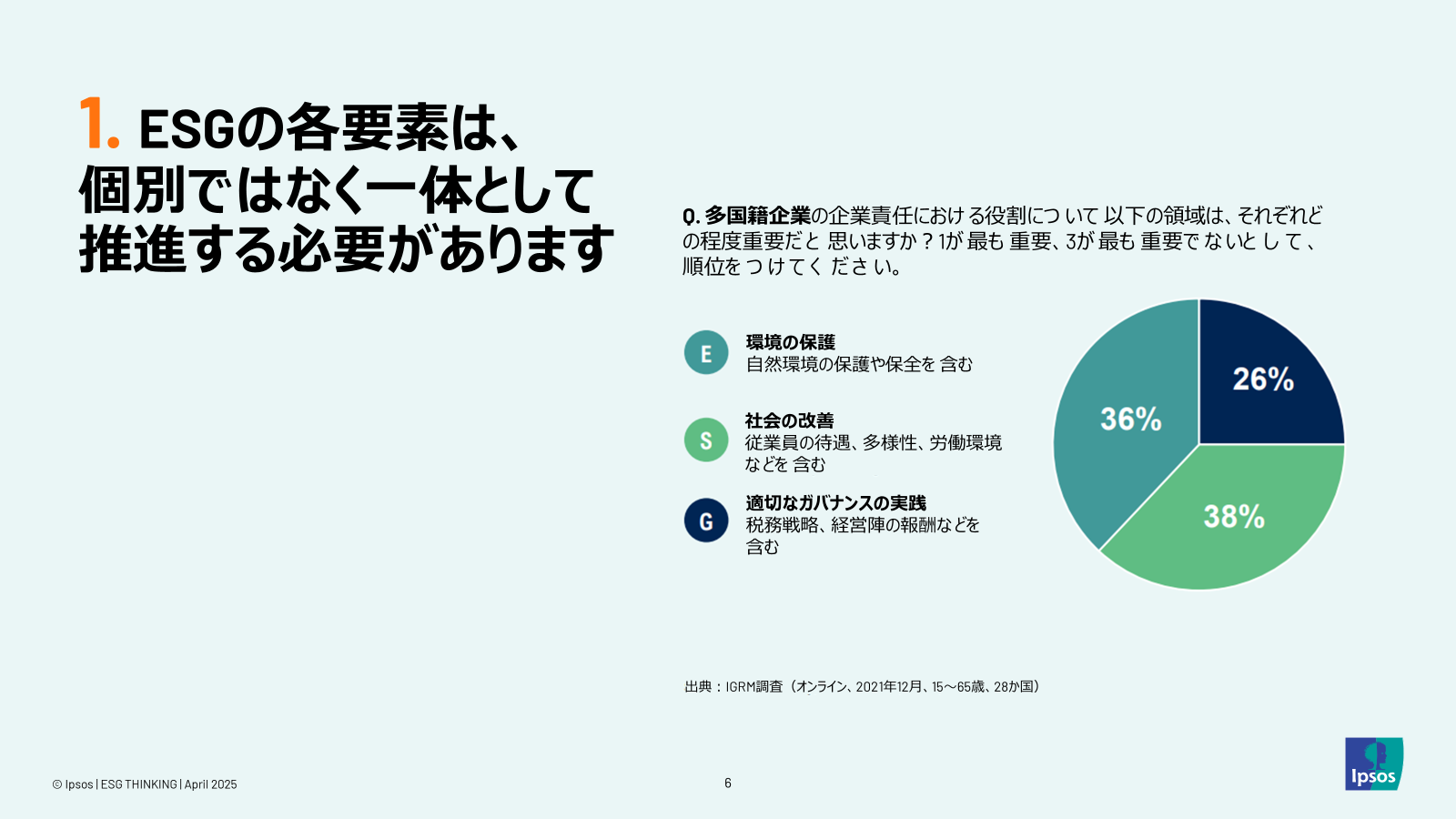

インサイト1:ESGの3本の柱である(環境、社会、ガバナンス)は、単独ではなく、統合的に追求すべきである

グローバル企業にとって、「環境保護」「社会貢献」「優れたガバナンスの実践」という3つの分野は、どれか一つだけを優先するのではなく、バランスを取りながら統合的に経営に取り入れることが極めて重要です。これらは、現代の企業経営において「ESG(環境・社会・ガバナンス)」として知られる、相互に関連し合う重要な柱です。

インサイト2:環境問題は、『Say-Do Gap=言っていることと行っていることのギャップ』のみならず、『Believe - True Gap =信じていることと真実とのギャップ』も顕著に

環境問題のジレンマは、環境災害を避けるには生活習慣を早急に改善する必要がある一方、多くの人々は「自分はすでにできる限りのことをしている」と考えています。

例えば、Ipsosが2024年に実施したグローバルトレンドレポートでは、

- 80%が「直ぐに行動を変えなければ、環境破壊を止める事が出来ない」と回答しました。

- その一方で、72%が「環境問題に対してやれることはすでにやっている」と答えました。

しかし、本当にやれることを全てやっているのでしょうか?我々は、今、何をすればよいのでしょうか?

「Believe-True Gap(ビリーブ-トゥルー・ギャップ)」を埋める

「Believe-True Gap(ビリーブ-トゥルー・ギャップ)」とは、個人や組織が信じていること(Believe)と真実であること(True)の間に存在するギャップを指す概念です。このギャップは、認知バイアス、情報過多による誤解、不正確な情報の流布、または断片的なデータの解釈などによって生じることがあります。

特にビジネスやマーケティングの分野では、このギャップが市場や顧客ニーズをどのように認識するかに影響を及ぼす可能性があります。企業がこのギャップを理解し、正しく管理することで、より正確な意思決定を行い、改善したコミュニケーション戦略を策定することができます。

ある調査で、「家庭でのCO2削減に効果的な13の行動」を評価してもらったところ、「リサイクルが重要である」と回答した人が全体の34%であり2番目に効果があると評価されました。しかし、実際のCO削減効果は59番目という低い順位であり、「Believe-True Gap」が生じています。

このギャップを埋める事が出来たら、環境問題は大きく前進するかもしれません。

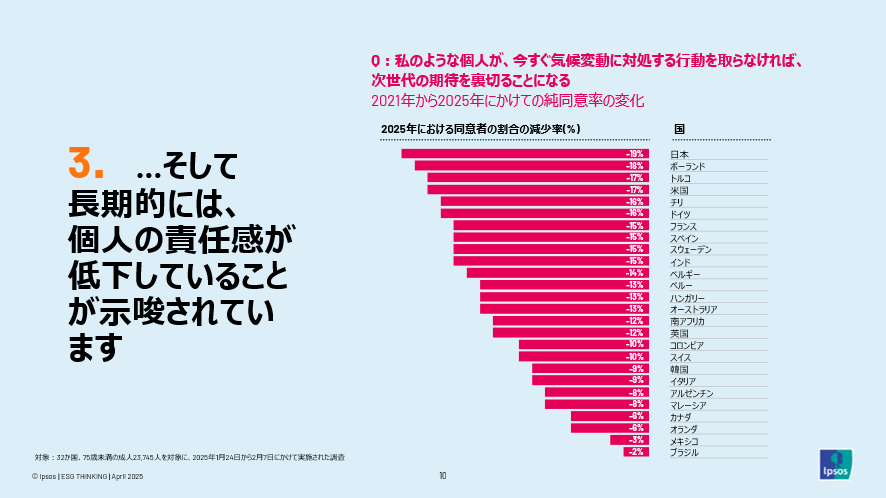

インサイト3:2025年多くの国で気候変動に対する個人の責任意識が低下

イプソスが、2025年4月22日のアースデイに向けて実施した32か国調査「人類と気候変動レポート 2025」では、気候危機により私たちが直面するリスクに対する認識や、さらなる行動に対する責任の所在について明らかにされています。その中で日本人の気候変動対策への意識が著しく低下していることが明らかとなりました。

調査では「個人が今すぐ気候変動に対処する行動を取らなければ、次世代の期待を裏切ることになる」という問いに対し、日本で同意したのは40%にとどまり、32か国中最下位でした。さらに、この質問への同意率は2021年から2025年にかけて減少傾向にあり、日本では19%の減少と最も大きな変化が見られました(上記グラフ参照)。

一方で日本では、81%が自国における気候変動の影響を懸念しており、これは32ヵ国中9番目に高い水準です。

気候変動の影響を懸念している反面、目前の環境問題から目を背けている日本国民の姿が浮かび上がってきます。そのため、官民が一体となって、今何をすべきなのか?を国民に分かりやすく伝え、個人の意識と行動が変化することが求められています。

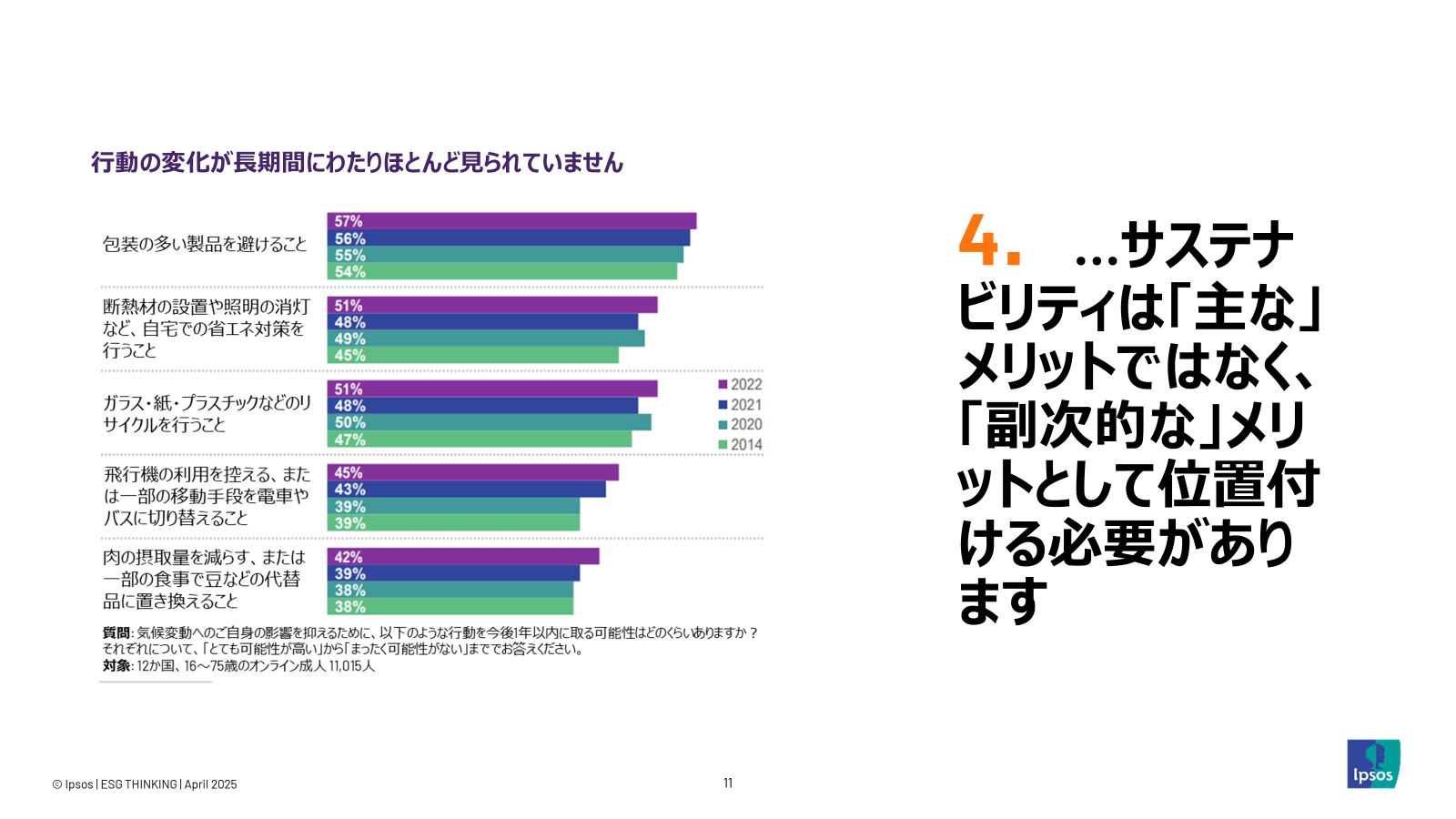

インサイト4:持続可能性は利益ではなく「共益」として位置づける

人々に持続可能な行動を促す際には、「地球に良い」という主張だけでは十分ではありません。消費者が行動を起こすには、自分にとっての有益(節約、時間短縮、健康向上など)と並行して、「持続可能性」を副次的な利益として示す方が効果的です。

さらに理想的なのは、製品やサービスのデザイン自体に持続可能性を組み込み、消費者が意識して選ばなくても自然にサステイナブルな選択ができる仕組みを作ることです。

グラフが示す通り、個人の意識や行動は短期間で劇的に変わることはありません。

したがって、環境問題を個人に押し付けるのではなく、企業努力による「副次的な利益」としてのサステイナブル製品を世の中に提供することが重要です。

以上、3回連載シリーズ「ESG担当者が知っておくべき12のインサイト」の初回編でした。

次回はESG領域における、ターゲティング、メッセージ、広告の重要性を切り口に、ESG担当者が知っておくべきインサイトをお伝えします。