【アメリカ発2025年最新レポート】ファンダムとは?ブランドが注目すべき「熱狂」の正体とマーケティング戦略

ファンダムとは?Z世代が「推し活」に熱狂する理由

ファンダム(Fandom)とは、映画やアニメ、音楽、スポーツ、ゲームなど、特定の対象に強い情熱を注ぐファンたちの集まりや、その文化全体を指します。日本では「推し活」という言葉も広まり、特定のキャラクターやアーティスト、作品への愛情を行動で表現する文化が定着してきました。

近年、ファンダムは単なる趣味の域を超え、ブランドやマーケティングにとって無視できない存在となっています。ファンの熱量はSNSで可視化され、拡散され、時に社会現象を生み出すほどの影響力を持つようになっています。

なぜ今、ファンダムが注目されるのか?

イプソスの『What the Future: Fandom』レポート(2025年)によると、なんと92%のアメリカ人が「何かのファンである」と回答しています。特にZ世代(18〜34歳)は、その割合が高く、ブランドやアスリート、ゲーム、セレブリティに対する関心は他世代の2倍〜5倍に上ります。

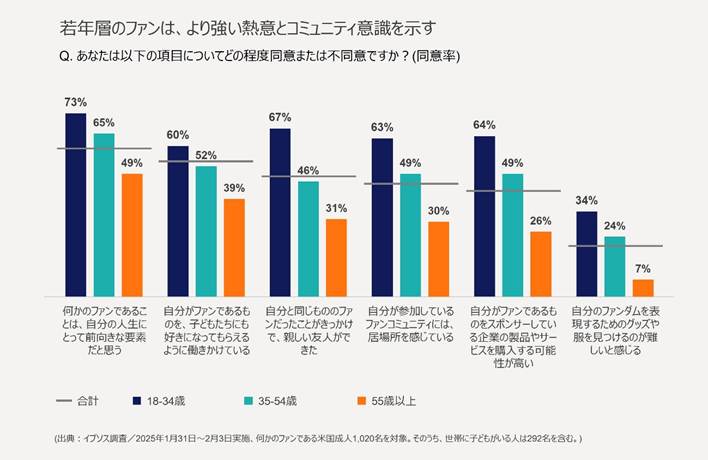

さらに注目すべきは、ファンが支援している対象のスポンサー企業に対して、商品やサービスを積極的に購入する傾向があることです(グラフ1)。この傾向は年配層の2倍以上。つまり、ファンダムは企業にとって強力な「信頼の架け橋」となっているのです。

グラフ1:What the Future:Fandomより抜粋

デジタル時代のファンとの関わり方

ファンダムの形も変化しています。特に若い世代は、ライブ配信やSNSを通じて、より双方向でインタラクティブな体験を求めています。TwitchのCMOレイチェル・デルフィン氏はこう語ります:

「ライブ配信はただの視聴ではなく、参加と貢献の場。ファンは単なる消費者ではなく、ストーリーを共に作る“共創者”へと進化しています。」

このように、ファンダムは今やコンテンツの受け手ではなく、積極的な発信者・参加者としての役割を担い始めています。リアルタイムのチャット、コマンド入力でのゲーム参加、メンバーシップ制度による支援など、ファンの関与レベルは格段に上がっています。

ブランドはどう関わるべきか?

レポートでは、次のような問いが企業に投げかけられています。

- ファンとの関係をどう誠実に築けるか?

- 自社ブランドと親和性の高いファンダムはどこにあるのか?

- そのファンダムにとって価値ある体験とは何か?

単なるスポンサーロゴや一時的なタイアップではなく、ファンとの信頼関係を築く本質的な関わりが求められています。

ファンダム成功事例:テイラー・スウィフトとイースターエッグ

テイラー・スウィフトはその代表例です。彼女はMVやアルバムアートに“イースターエッグ(隠しメッセージ)”を仕込み、ファンがそれを発見・考察・拡散する仕組みを巧みに設計しています。ブランドもこれを見習い、「ファンが見つけたくなる仕掛け」を用意することで自然な話題化を狙うことができます。

女性スポーツとファンダム:次なるフロンティア

女性アスリートへのファンダムも今、急成長中です。イプソスの調査によると、47%のアメリカ人が「女性スポーツも男性と同じくらい観戦にワクワクする」と回答。WNBAやソフトボールなど、従来「ニッチ」とされてきた分野にも熱狂的なファンが増えています。

こうしたファンダムの多様化は、ブランドにとって「誰と、どのように関わるか」の戦略を根本から見直す必要性を突きつけています。

ソーシャルメディアの役割

ファンはSNSで「自分のファンダム」を表現し、つながり、拡散します。調査によると、Z世代の71%が「SNSでのシェアがファンダムの重要な表現方法」と回答しています。

また、ファンダムはジャンルを超えて“掛け合わせ”られることも増えています。

- K-POP×ファッション

- F1×デジタルアート

- ゲーム×フードカルチャー(例:BookTok)

このクロスポリネーション(異文化交差)を的確に捉えることで、ブランドは新たな共感軸を見つけられるのです。

まとめ:ファンダムを理解する者が未来をつかむ

ファンダムとは、単なる「熱狂」ではありません。それは今や、自己表現であり、所属意識であり、消費行動のドライバーです。

若い世代にリーチしたい。ブランドのファンを増やしたい。そう考えるすべての企業にとって、「ファンダム戦略」は不可欠なものになりつつあります。

2025年の今、マーケターがやるべきことは、次の3つ

- ファンダムを理解すること(定量+定性の両面で)

- コミュニティと誠実につながること(短期施策ではなく長期関係)

- ファンに“参加”させる体験を設計すること(ライブ配信、限定コンテンツ、コラボ商品など)

ファンダムというキーワードの裏には、巨大なビジネスチャンスがあります。

レポートでは、テイラー・スウィフトのスーパーファンによるコミュニティづくり、TwitchやPinterestによるライブ体験の設計、そして女性スポーツやユーススポーツを通じた“ファンダムのパイプライン形成”の方法まで、具体事例を通じて紹介。

これらは、日本企業がこれから取り組むべき「ファンとの共創型マーケティング」の教科書になるはずです。

What the Future:Fandom 内容抜粋

- 注目経済においてライブ配信がファンとの関わりをどう変えているか

- 女性スポーツがブランド成長の次なるフロンティアである理由

- デジタル時代のファンダムに向けて、ブランドがスポンサーシップを再発明すべき理由

- スーパーファンの期待がブランドとファンの関係をどう再定義しているのか

業界リーダーのインサイト

Verizon、Molson Coors、Twitch、Pinterest、Aspen Institute、Parityのリーダーたち、そしてプロの“スウィフティー”が、ライブ配信、ソーシャルメディア、新興市場がファンダムとブランドの関わり方をどう変えているかを語る