Ipsos Views:第5回 パンデミックがマインドスペースを占有する中、企業やブランドは理論より感情に訴えるべきか

第5回 「パンデミックがマインドスペースを占有する中、企業やブランドは理論より感情に訴えるべきか」

イギリスのEU離脱を問う国民投票(Brexit)とドナルド・トランプ対ヒラリー・クリントンの大統領選があった2016年、「ポスト真実」(post truth)という言葉がオックスフォード英語辞典のWord of the year(今年の言葉に選ばれました。個人の信念を熱く語ることが客観的事実を越えて大衆の心を掴むことを表したこの言葉は、インターネットの台頭に伴い脚光を浴びるようになりました。

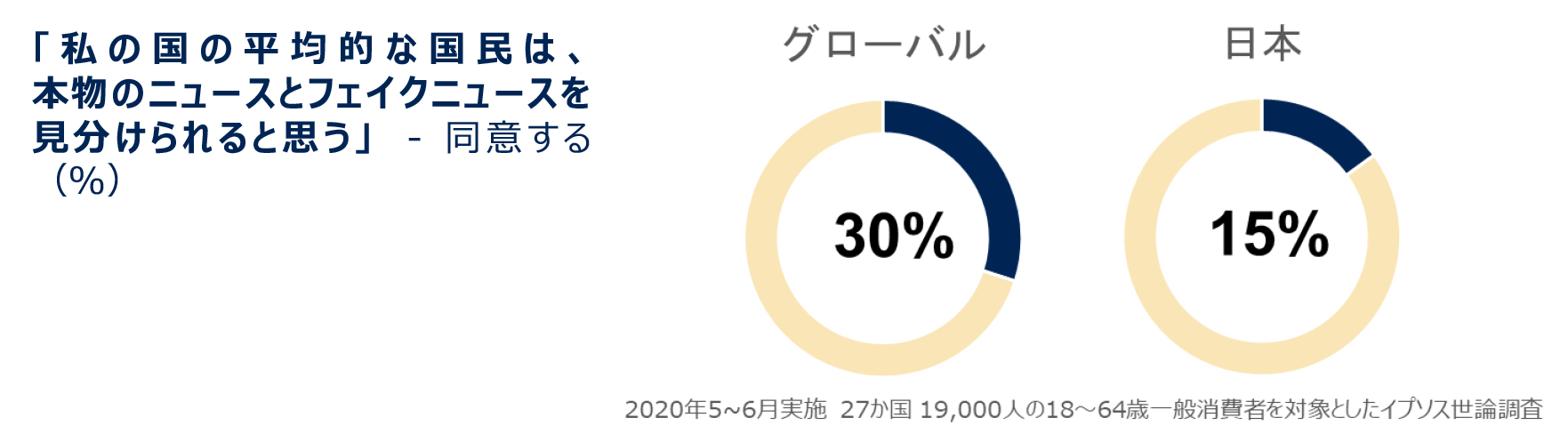

では今日インターネットの台頭とともに溢れる情報の信憑性は、どの程度なのでしょうか。

インターネットに関わらず、メディア全般が信頼性を失いつつあることが分かります。

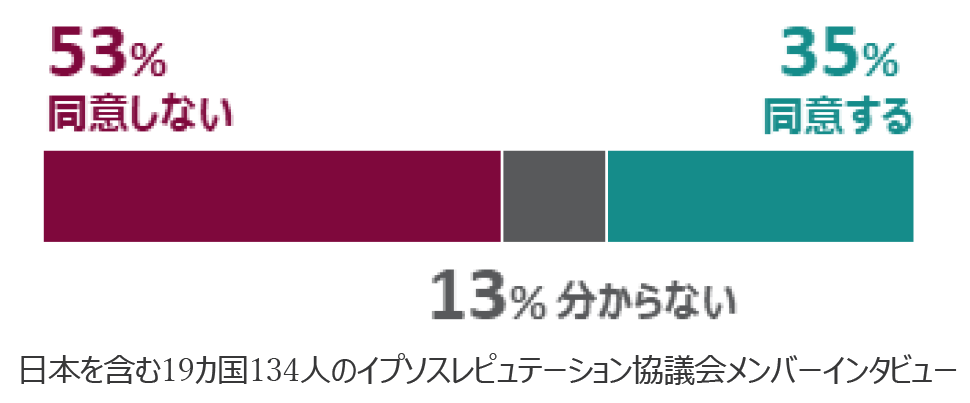

では、ポスト真実時代において、企業のコミュニケーターは「理論より感情に訴えるべきだ」と思いますか?

グローバル企業のコミュニケーション部門長のコミュニティ、レピュテーション協議会のアンケート結果は、「情報過多で何を信じて良いか分からない現代においてさえ、企業メッセージで「理論以上に感情に訴えることは得策ではない」という意見が多数でした。

何を信じて良いか分からないからこそ動かしがたい事実や理屈、合理性がかつてないほど重んじられることが理由として挙がっています。但し、コミュニケーションが注目されるための入り口で「ロジックとマジックの両方を使う」テクニックは必要という意見もあります。

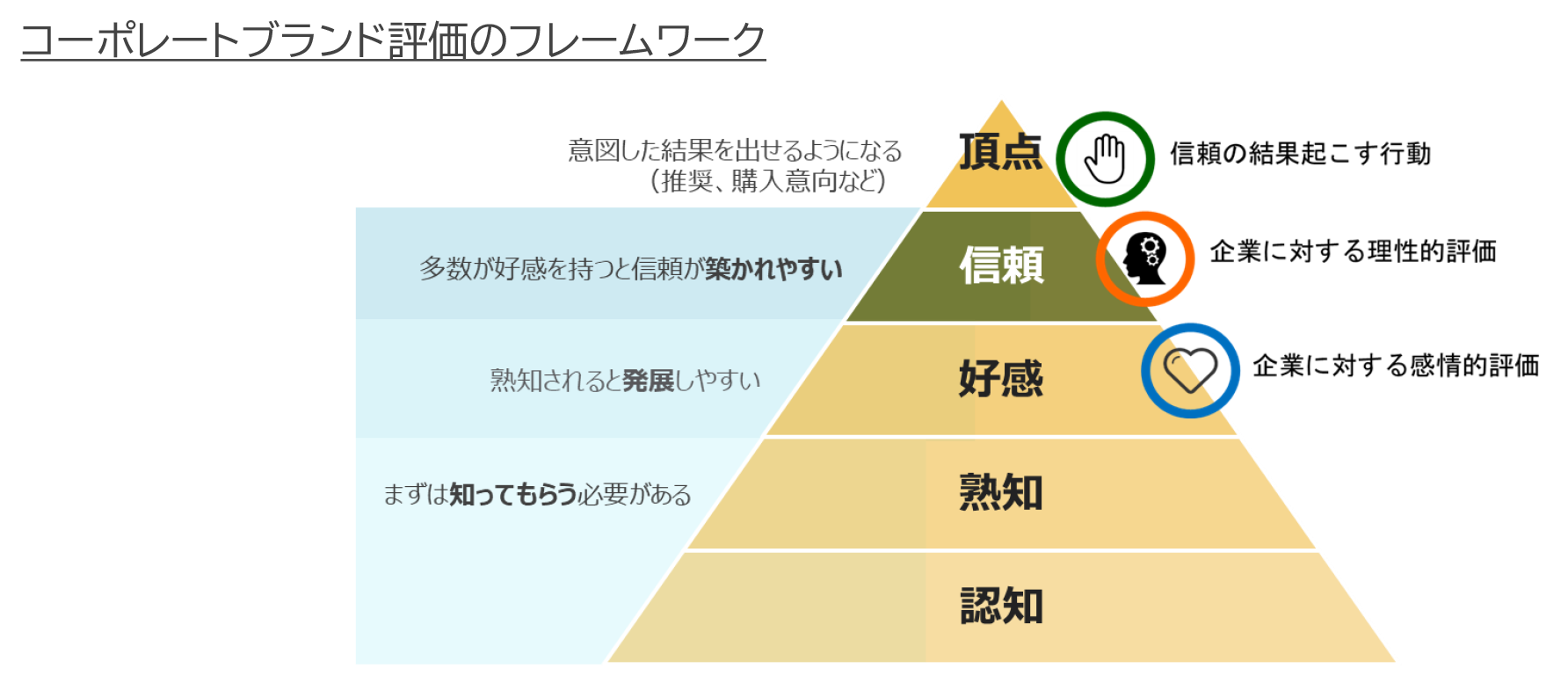

2020年2月に開催されたサステナブルブランド国際会議に登壇されたサントリーの福本氏は、社会的取組みに消費者から共感と支援を得るためには、「楽しさ」「ワクワク感」を提供することが大切と、ご自身の体験を話されました。サステナビリティが如何に重要かを説明するより、浜辺でペットボトルを回収するイベントを開き、集めたプラスチックを再生したプレゼントを後日郵送する方が、「問題を自分ごと化する」効果があったそうです。コーポレートレピュテーションの企業ブランド評価フレームワークで、理性と感情が伴ったとき行動は起こされることを裏付ける経験談です。

当コラムのバックナンバー「コロナ禍で加速するステークホルダー資本主義の影響」をご覧いただけますとおり、「ステークホルダー資本主義の加速」によって、世界各所で人権、医療、救援などの分野で際立つ企業が高い評価を受けており、相対的にそうでない企業の評価を下げるという調査結果が出ています。そんな状況であるからこそ、感情論や個人の信念ではなく「不変の事実」で「不変の判断」を支援することが真の価値を築くと考えます。