不平等に対する世界の見解:何を意味し、誰を気にかけ、どの程度関心があるのか

イプソス平等指数は、世界中の人々が公正についてどのように考えているのか、社会における様々な集団が経験する差別をどのように捉えているのか、これまでの進歩をどのように評価しているのか、そしてこの状況を改善する責任は誰にあると考えるのかなど、人々の態度や考え方を初めて調査したものです。私たちはこの調査を今後数年にわたり継続し、意識の変化を追跡調査していきたいと考えています。

世代について語る

世界のあらゆる地域の33カ国を調査した結果、若い世代ほど不平等に対して敏感であり、どの世代も不平等を自国の重要な問題として捉える傾向が強いことがわかりました。「ベビーブーマー」(ここでは1945年~1965年生まれと定義)は、唯一この意見に賛成する人が過半数に満たない世代です。また若い世代は自分たちが実力主義の中で生きているという考えに懐疑的であり、構造的要因(つまり自分の力ではどうすることもできないこと)の方が、人生における成功を左右すると考える傾向が強まっています。また真に公平な社会とは、単にすべての人に平等な機会を提供することではなく、社会におけるすべての人に同じクオリティの生活を提供する社会であると考える傾向があります。この調査は今回が初めてなので、この結果が各世代が育ってきた環境の違い(いわゆるコホート効果)によるものなのか、それとも単に現在の年齢によるもの(ライフサイクル効果)であり、将来的に個人の意識が変化する可能性が高いということなのかはまだわかりません。

とはいえ、これらの傾向には年齢や性別などいくつかの顕著な例外があります。意外ではないかもしれませんが、若い世代は社会で高齢者が不当な扱いを受けていると考える割合がかなり低く(高齢者はその逆であることが判明)、「Z世代」(1996~2012年生まれ)は、高齢者よりも若者の方が不当な扱いを受けていると考える唯一の世代となっています。

男女平等に関する一般的な傾向の2つ目の例外は、若い人ほど女性が不当な扱いを受けていると考える傾向がそれほど強くないということです。しかし、年初に実施した国際女性デーの調査で明らかになったことを裏付ける兆候として、若い世代で「男性は不当に扱われている」という意識が高まっていることが挙げられます。このように考える人は少数派ではあるものの(Z世代ではわずか8%)、世代別に見ると明らかな傾向がみられます: ベビーブーマー世代では、このような考えを持つ人は半分にすぎません。

男と女:異なる惑星

女性から聞いた話と男性から聞いた話を比較すると、障害者、ニューロダイバーシティ、メンタルヘルス不調者、LGBT+であることを自認する人々の扱いに対する考え方に大きな違いがあることがわかります。すべての場合において、女性は男性よりもこれらのグループを不平等な扱いの犠牲者とみなす傾向が強いのです。

ここでも、女性は男性よりも女性が不当に扱われていると考える傾向がかなり強く、男性は女性よりも男性が不当に扱われていると考える傾向がかなり強いことは驚くには値しません。しかし、エイジズム(年齢差別)、宗教的偏見、人種差別、そして外国人嫌悪について尋ねたところ、これらの問題に対する男女の見方に大きな違いは見られませんでした。

人種差別:注目の的か、否か?

歴史的な不正が残した長い爪痕は、データにもはっきりと残っています。先住民族が大量に移住した国(ニュージーランド、ペルー、ブラジル、南アフリカなど)、人種差別的な奴隷制度や人種差別の合法化の歴史を持つ国(アメリカ、南アフリカ、ブラジルなど)、そして民族の多様性が高い国(インドネシア、オランダなど)は、この問題に敏感な傾向があります。逆に、民族的に均質な国(日本や韓国など)は、この問題に対して非常に寛容であると言えます。

知識は至福にあらず

一見不平等の弊害を受けにくいと思われがちな富裕層や高学歴層が、実は不平等をより懸念しており、不平等を削減、修復するための努力をさらに進める必要があると述べているのは意外な発見でした。

意外なことではありませんが、これらのグループは、機会の平等が公正な社会の特徴であることに同意する傾向が強く、「エクイティ」(平等な社会とは、すべての人が同じ質の生活を享受できる社会と表現しました)という概念に惹かれる傾向はわずかに低いのです。

認識の危うさ

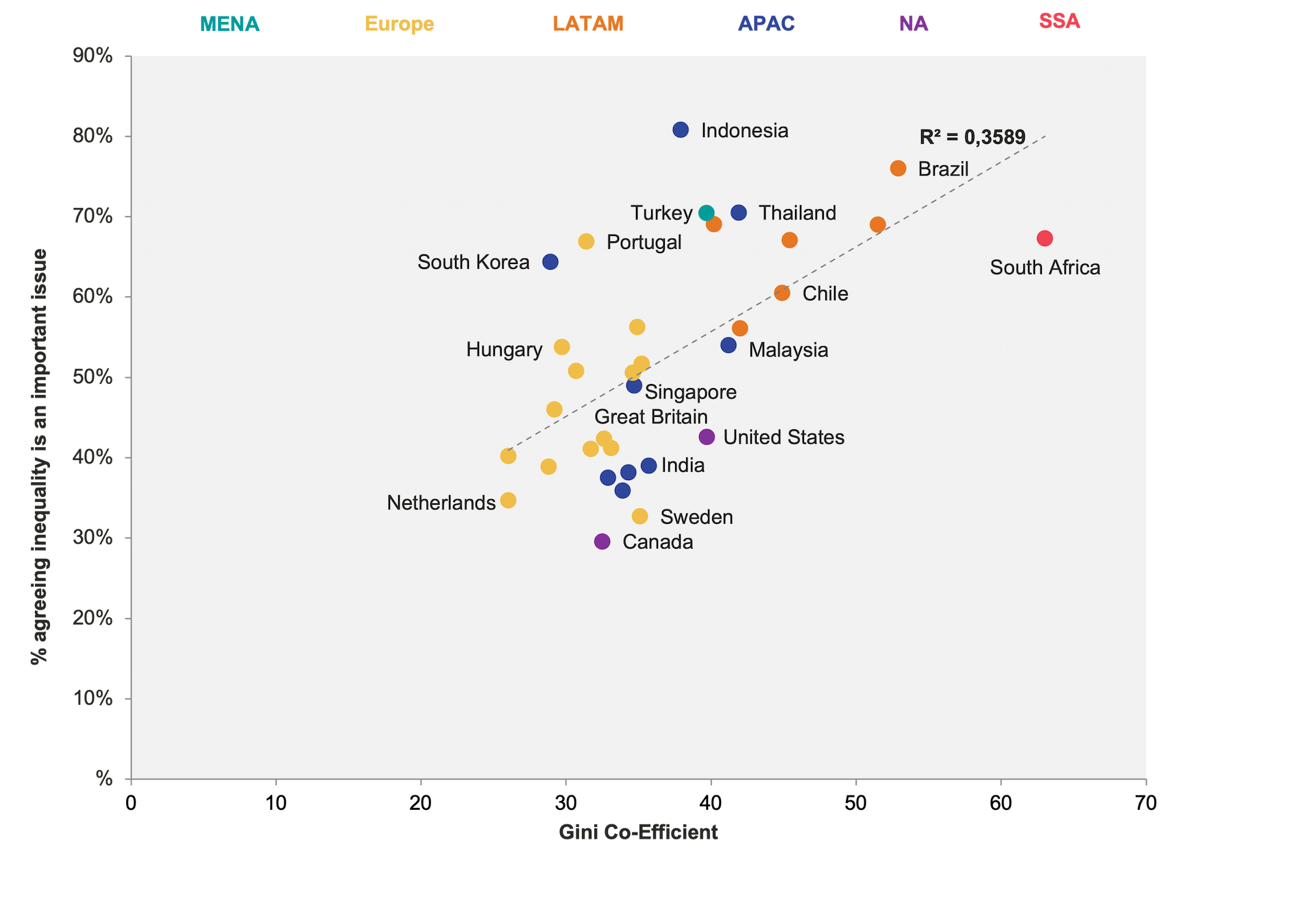

ある国の国民がその国の不平等をどの程度懸念しているかは、その国の所得がどの程度平等に分配されているかに関係しています。しばしば個人の所得で表現される他の不平等の代用指標として、ジニ係数が有用であるため、この関係を検証するためジニ係数を使用しました。

つまり、不平等度の低いヨーロッパ諸国や北米諸国は不平等に対する懸念も低いのに対し、アフリカ諸国やラテンアメリカ諸国は不平等度が高く、懸念も高いので す。アジア太平洋地域は興味深い反面教師となっています。というのも、調査した国々はすべて実際の不平等が比較的狭い範囲に収まっているにもかかわらず、不平等に対する懸念の広がりは非常に大きく、オーストラリア、日本、ニュージーランド、インドはすべてこの問題に対して比較的寛容であり、インドネシア、タイ、韓国はすべて平均が示唆する以上に懸念を示しているからです。

反発と前進

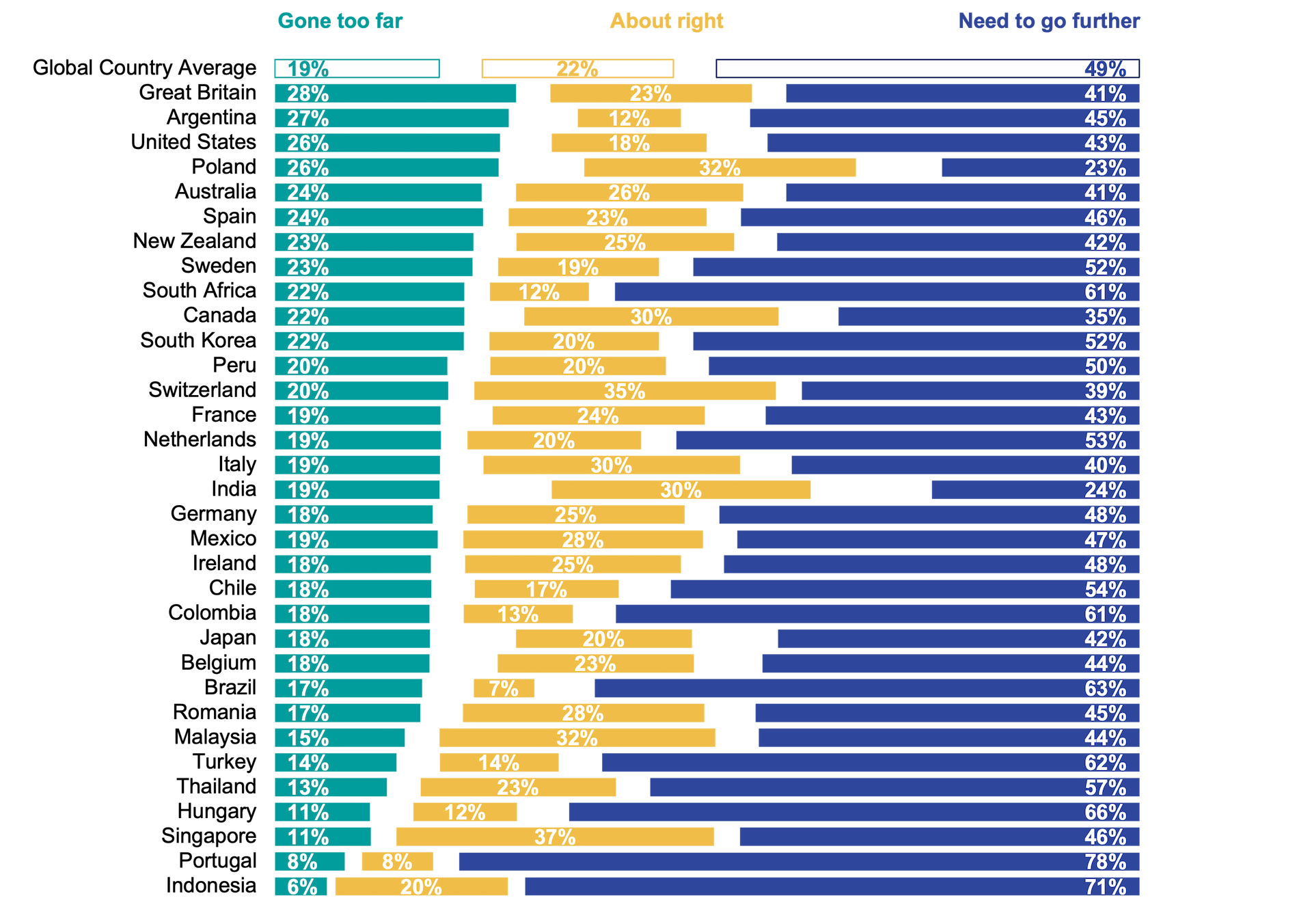

ジェンダーの平等、LGBT+の権利、歴史的な人種差別を是正するために多くのことを行ってきた国々は、もう十分に改善されたという意識が最も顕著な国でもありました。とはいえ、(ポーランドを除く)どのケースでも、全体的な傾向としては「もっとやるべきだ」という意見が多くみられます。不思議なことに、英語を第一言語とする国では、物事はすでに十分に進んだとする意見が最も多い傾向があり、共通の何かを持つ文化圏では、こうしたメッセージは非常によく浸透することを示唆しています。

最も強く明確な調査結果のひとつは、世界中の人々が、自国の状況を改善する第一の責任は政府にあると考えていることです。半数近くの人々が、自分の成功は個人の努力の結果であると考えているにもかかわらず、社会をより公平で公正なものにするために誰が責任を負うべきかという見方には反映されていません。