コンテキストの設定

世界各地で気象現象の頻度と強度が増加しており、気候変動の影響を無視することはできません。世界人口の3分の2が自分の住む地域でこれらの影響を経験したと答え(この数字は南半球の一部では10人に9人と高い)[1]、83%の人が、早急に習慣を変えなければ、環境破壊に向かっていると答えています[2]。 改善活動は、政府、産業、市民の共有責任であると考えられています[3]。

世界各地で気象現象の頻度と強度が増加しており、気候変動の影響を無視することはできません。世界人口の3分の2が自分の住む地域でこれらの影響を経験したと答え(この数字は南半球の一部では10人に9人と高い)[1]、83%の人が、早急に習慣を変えなければ、環境破壊に向かっていると答えています[2]。 改善活動は、政府、産業、市民の共有責任であると考えられています[3]。

そのため、気候変動に対する認識と関心は高まっています。しかし、気候変動のような「長期的」な重要事項よりも、日々の生存に関わる緊急で差し迫った問題が優先されることもあります。これは、イプソスの「世界が懸念していること調査(What Worries the World)」[4]に示されており、インフレ、貧困と社会的不平等、失業、医療などの問題が、気候変動よりも優先されています。しかし、地球の気温が上昇し続け、重大な気象現象が頻発し、その影響が大きくなるにつれて、この2つの問題はますます複雑に絡み合っていくことが予想されます。私たちがこの地球上で繁栄していくことは、地球を大切にする気持ちとより深く結びついていくことでしょう。最終的に、サステナビリティとは、人、地球、そして繁栄に関わることなのです。

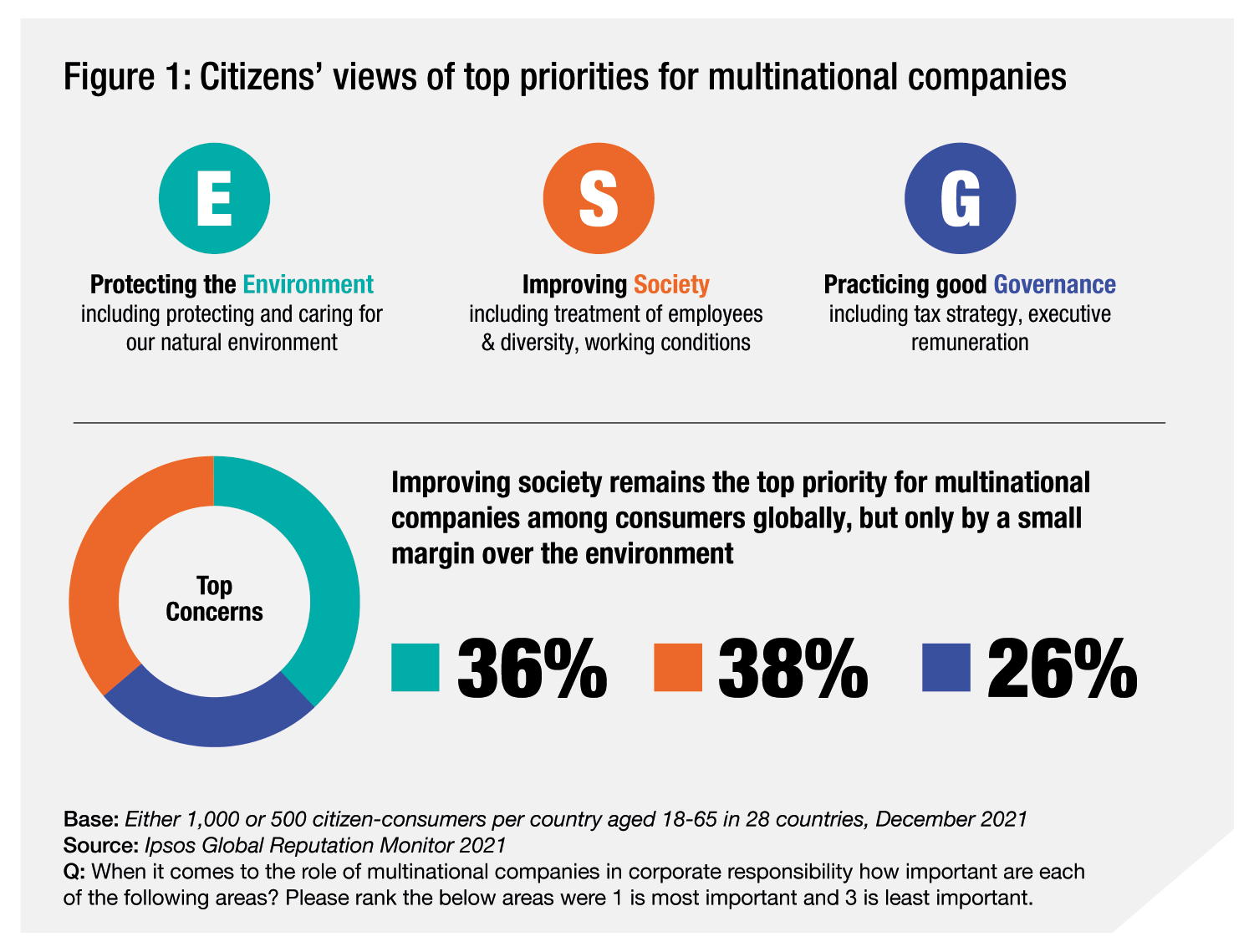

このようなサステナビリティの考え方は、市民が多国籍企業に対して、環境(E)の保護だけでなく、社会(S)の改善、や良いガバナンス(G)の実践を望むことに反映されています[5]。そして、これらのESGの柱をバラバラに扱うことの危険性を示す市場事例も存在します[6]。

83%の人が、自分たちの習慣を早く変えない限り、環境破壊に向かうと答えている。

しかし、環境問題や 社会問題に関して、市民の関心、態度、優先順位、行動が一様であるとは考えられません。政府や企業が地球に優しい法律やサービスを市民や消費者に提供し、積極的な行動変革を促すためには、世界各地で異なる市民の見解や行動を理解することが必要です。

イプソスの別の調査では、ほとんどの市民はサステナビリティを利益ではなく、コベネフィットとして提供されることを期待していることが明らかにされています[7]。また、サステナビリティに関しては、人々が真実だと信じることと現実との間にしばしばギャップがあるため、情報提供と教育が真に必要であることがわかっています[8]。

環境問題や社会問題に関して、市民の関心、態度、優先順位、行動が一様であるとは考えられない。

Table of content

注

[1] EDF & Ipsos. 2021. “Obs’COP 2021 Climate and Public Opinions International Observatory”.

[2] Ipsos. 2021. “Global Trends 2021: Aftershocks and continuity”.

[3] Ipsos. 2022. “Earth Day 2022”. Global Advisor ".

[4] Ipsos. 2022. “What Worries the World - October 2022”.

[5] Ipsos. 2021. “How Multinational Corporations Can Lead the Way on Sustainability”.

[6] Sustainability Magazine. “The Road to Sustainability - Citizen Understanding at the Core | Pippa Bailey - Ipsos, UK”. 13 September, 2022. Video

[8] Ipsos. 2022. “Earth Day 2022: Perils of Perception”. Global Advisor.

| 前へ | 次へ |