トランスジェンダーの性自認に合ったトイレ利用に賛成は、日本で43%

トイレは誰もが毎日使う場所。けれど、性別で分けられたこの空間が、トランスジェンダーにとっては「不安」や「恐怖」の対象になっていることがあります。

トランスジェンダーとは?

トランスジェンダーとは、出生時に割り当てられた身体的な性別と、自分自身が認識している性別(性自認)が一致しない人のことを指します。たとえば、出生時に「男性」とされたけれど、自分は「女性」と認識している人などが該当します。

トイレがなぜ大きな課題になるのか?

トイレは日常生活に不可欠な空間である一方で、「男性用」「女性用」と明確に区分けされている場所でもあります。そのため、自分の性自認に基づいてどちらのトイレを使うべきか、迷いや不安を感じる場面が多いのです。

また、「男性トイレに入れば“なぜ女っぽい人がいるの?”と見られる」「女性トイレに入れば“男が入ってきた”と非難される」など、周囲からの視線やトラブルを恐れる声も少なくありません。

こうした問題に対処するために、日本や世界各国では「ジェンダーニュートラルトイレ(誰でも使えるトイレ)」の設置が少しずつ進んでいます。安心してトイレを利用できる環境整備は、トランスジェンダーの人々の基本的な生活の質(QOL)に直結する重要な課題です。

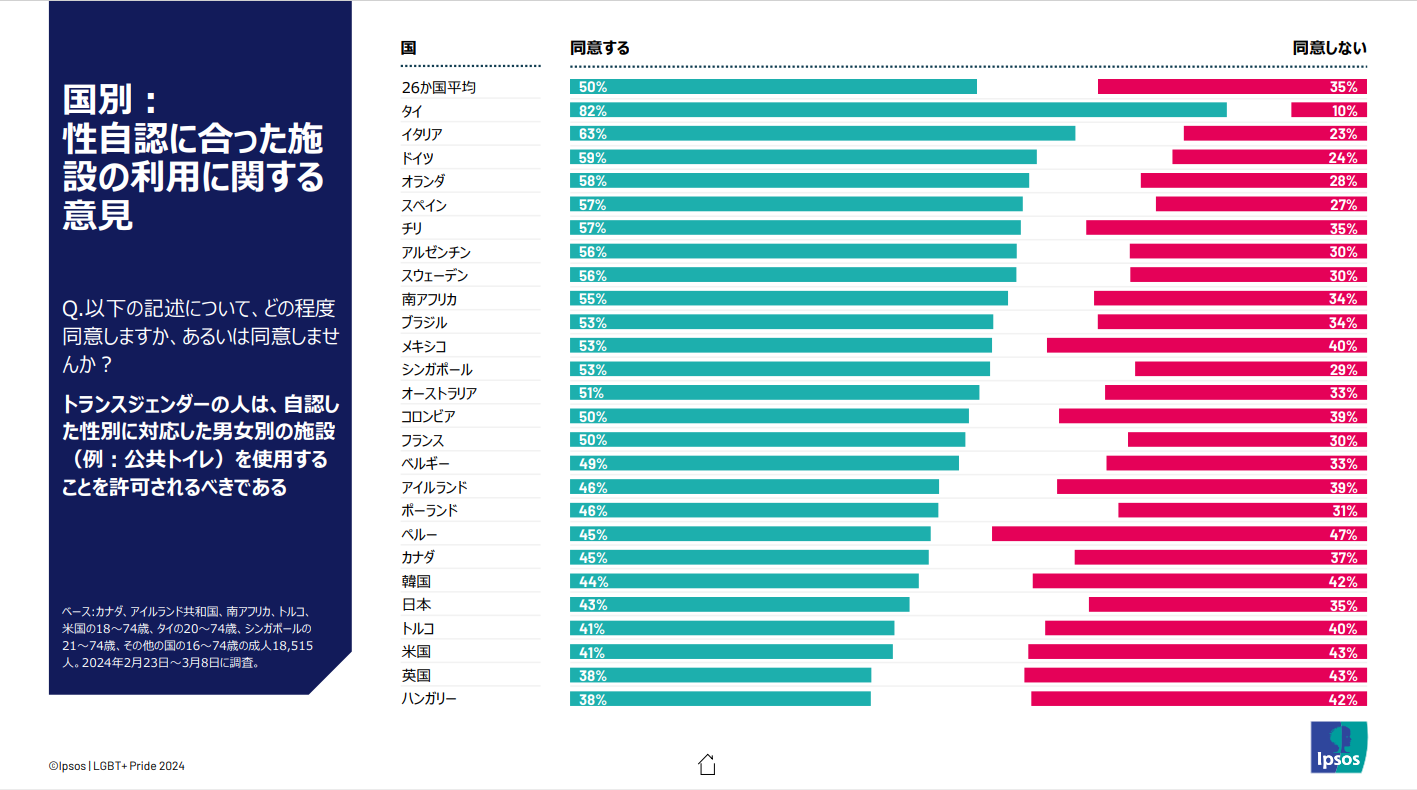

トランスジェンダーの性自認に合った施設を利用することに賛成は、世界平均50%

トランスジェンダーの問題はより多くの反対に遭遇する傾向があります。半数(51%)は、トランスジェンダーの人々が自らが自認する性別に対応する男女別施設( 公衆トイレなど)を利用できるようにすべきだと同意している一方で、3人に1人(34%)はこれに反対しています。

タイのみが同意しないが1割と圧倒的に少なく、それ以外の国は全体の1/3程度が同意しないと回答しています。「同意する」との回答が多い国は、タイ(82%)、イタリア(63%)、ドイツ(59%)、オランダ(58%)、と欧州が大半です。日本での同意率は43%と平均よりも低い割合ですが、反対する人の割合は世界平均と同じであり、どちらともいえないという意見が22%と他の国より多く見受けられました。

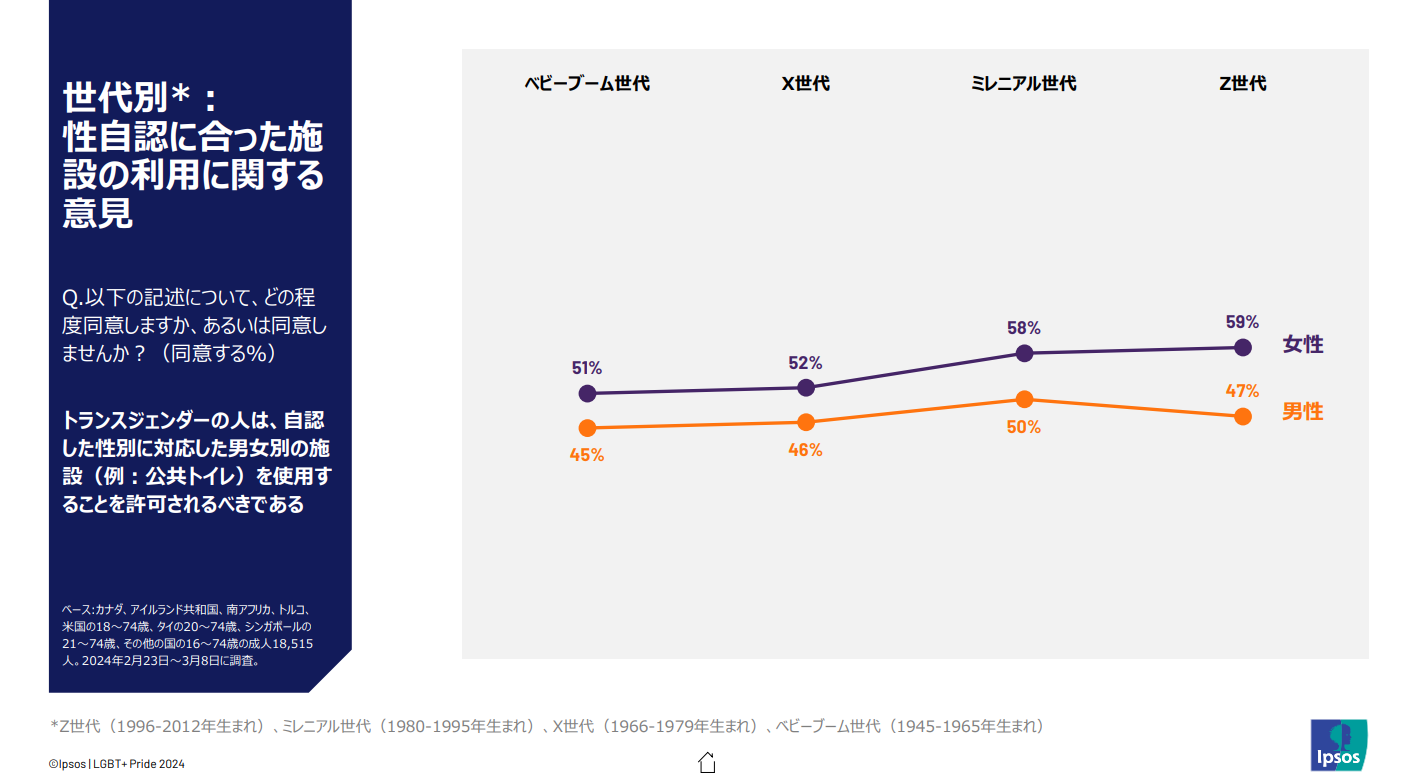

また世代別でも特徴がみられます。Z世代、ミレニアル世代の女性の半数以上がトランスジェンダーの性自認に合った施設を利用することに同意しています。若年層の女性はLGBTQ+の権利を支持する傾向があります。

海外でのトランスジェンダートイレの取り組み

世界各国でも、トランスジェンダーのトイレ利用をめぐる対応や取り組みはさまざまです。

ここでは、いくつかの国の具体的な事例を紹介し、各国がどのようにこの課題に向き合っているのかを見ていきます。

タイ:ジェンダーニュートラルトイレ導入への動き

タイでは、トランスジェンダーやノンバイナリーの人々のために、ジェンダーニュートラルトイレの導入が進められています。タイ国家人権委員会は、ジェンダーニュートラルトイレの導入をタイ内閣に提案しましたこれらの動きは、トランスジェンダーの人々がトイレ利用時に直面する困難を軽減し、より包括的な社会を目指す取り組みの一環です。

イタリア:公共施設でのジェンダーニュートラルトイレ導入

イタリアでは、公共施設におけるジェンダーニュートラルトイレの導入が進められています。2019年、北部のレッジョ・エミリア市は、トランスジェンダーやインターセックスの人々のために、公共施設にジェンダーニュートラルトイレを設置することを決定しました。また、公式文書において第3の性別オプションを追加するなど、LGBT+の権利保護に積極的な姿勢を示しています。

ドイツ:法的枠組みに基づくジェンダーニュートラルトイレの推進

ドイツでは、法的枠組みに基づき、ジェンダーニュートラルトイレの導入が推進されています。

ベルリン市は、「すべての人が差別なくトイレを利用できるようにする」という目標のもと、公共施設にジェンダーニュートラルトイレを設置しています。 また、ドイツの一般均等待遇法(AGG)第5条は、性別に基づく差別を防ぐための積極的措置として、ジェンダーニュートラルトイレの設置を推奨しています。

日本での取り組み

日本におけるトランスジェンダーのトイレ利用をめぐる取り組みは、近年、国際的なイベントや社会の多様性への意識の高まりとともに進展しています。特に、2025年に開催予定の大阪・関西万博では、誰もが安心して利用できる「オールジェンダートイレ」の導入が注目されています。

トランスジェンダーのトイレ利用をめぐっては、世界的にも賛否が分かれるセンシティブな問題です。性自認に基づいてトイレを選べるべきだとする声がある一方で、「他者の安心・安全が損なわれるのでは」と懸念する意見も根強く存在します。

このような議論の背景には、性の多様性に対する社会の理解の度合いや文化的価値観の違いがあります。しかし、どちらの立場にも共通するのは、誰もが「安心してトイレを利用したい」という当たり前の思いを持っているということです。

トイレは単なる生活施設ではなく、トランスジェンダーの人々が日常的に直面する差別や排除を象徴する空間でもあります。この問題をどう捉えるかは、私たちがどれだけ他者の尊厳に想像力を持てるかが問われているのかもしれません。

LGBTQに関する最新の世界調査レポートを公開中。今すぐ無料でダウンロードできます。