Elterngeld: Jeder Zweite für bedingungslose Erhöhung der Bezugsdauer auf vierzehn Monate

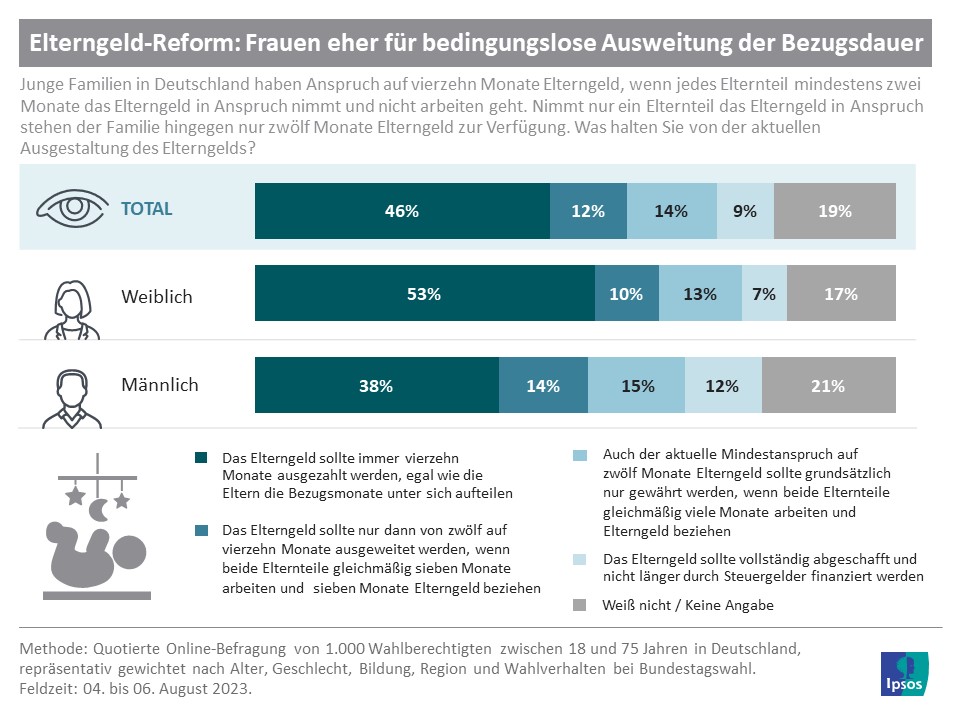

Stärkere staatliche Vorgaben bei der Aufteilung der Monate sind dagegen weniger beliebt. Lediglich 12 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass es die Erweiterung der Bezugsdauer nur geben sollte, wenn beide Elternteile gleichmäßig sieben Monate arbeiten und sieben Monate Elterngeld beziehen. Dem Vorschlag, dass auch der aktuelle Mindestanspruch von zwölf Monaten nur dann gewährt werden sollte, wenn die Elternteile die Arbeits- und Bezugsmonate gleichmäßig untereinander aufteilen, stimmen ebenfalls nur 14 Prozent zu. Am wenigsten Zuspruch erhält die Option einer vollständigen Abschaffung des Elterngelds. Diesen Schritt würden nur 9 Prozent der Befragten befürworten.

Frauen eher für bedingungslose Ausweitung der Bezugsdauer

Sowohl bei Frauen als auch bei Männern ist die bedingungslose Ausweitung des Elterngeldanspruchs auf vierzehn Monate die beliebteste Maßnahme, allerdings ist dieser Vorschlag unter weiblichen Befragten noch einmal deutlich populärer. Während nur 38 Prozent der Männer eine solche Regelung bevorzugen würden, spricht sich unter den Frauen mehr als die Hälfte (53%) dafür aus. Unter männlichen Befragten finden dagegen die beiden Antwortoptionen, die eine gleichmäßige Aufteilung der Bezugsmonate vorsehen, etwas mehr Anklang (Männer 29%, Frauen 23%). Gleichzeitig sprechen sich aber auch mehr Männer (12%) als Frauen (7%) für eine vollständige Abschaffung des Elterngelds aus.

Vor allem Ältere für Pflicht zur gleichmäßigen Aufteilung

Auch wenn in allen Altersgruppen die bedingungslose Ausweitung der Bezugsdauer auf vierzehn Monate die beliebteste Option darstellt, zeigen sich zugleich deutliche Altersunterschiede. Jüngere Befragte im Alter von 18 bis 39 Jahren präferieren diese Maßnahme mit 59 Prozent am stärksten. Bei Personen mittleren Alters (40 bis 59 Jahre) ist der Zuspruch mit 45 Prozent schon deutlich geringer, unter den 60- bis 75-Jährigen spricht sich sogar nur ein Drittel (32%) dafür aus. Ältere Befragte bevorzugen dafür häufiger eine mögliche Regelung, wonach der aktuelle Mindestanspruch von zwölf Monaten nur dann gewährt wird, wenn die Bezugsmonate gleichmäßig zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Jede:r Vierte (25%) 60- bis 75-Jährige spricht sich für eine solche generelle Verpflichtung zur gleichmäßigen Aufteilung aus, während dies bei den 40- bis 59-Jährigen nur 12 Prozent und unter den jungen Befragten nur 7 Prozent tun.

Parteiübergreifende Einigkeit

Auch der Blick auf die Wahlabsichten der Befragten zeigt, dass sich jeweils die größte Gruppe parteiunabhängig für eine bedingungslose Ausweitung der Bezugsdauer auf vierzehn Monate ausspricht. Am meisten Zuspruch erhält dieser Vorschlag bei der Anhängerschaft der AfD (50%), Grünen (47%) und Union (46%). Aber auch unter Wähler:innen der FDP (43%), SPD (42%) und Linken (41%) ist diese Option ähnlich beliebt.

Sympathisant:innen der Linkspartei (38%) sprechen sich allerdings etwas häufiger als die Wähler:innen anderer Parteien für eine verpflichtende gleichmäßige Aufteilung der Bezugsmonate zwischen beiden Elternteilen aus. Unter Wähler:innen der FDP (35%), SPD (34%), Grünen (31%) und Union (30%) wird eine solche Regelung jeweils von etwa einem Drittel bevorzugt. Herausstechen tut die Anhängerschaft der AfD, wo sich nur jede:r Fünfte (20%) für diese Maßnahme ausspricht. Die vollständige Abschaffung des Elterngelds wird wiederum am häufigsten von Unions-Wähler:innen (15%) gefordert, unter Sympathisant:innen der Grünen halten das nur 3 Prozent für richtig.

Ostdeutsche und Geringverdiener eher für gleichmäßige Aufteilung

Personen, die in Ostdeutschland leben, sprechen sich mit 18 Prozent im Vergleich zu Westdeutschen (13%) öfter dafür aus, dass auch der aktuelle Mindestanspruch von zwölf Monaten nur dann gewährt werden sollte, wenn die Bezugsmonate gleichmäßig zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Ähnliche Unterschiede zeigen auch sich mit Blick auf das Einkommen der Befragten. Während die Hälfte der Gutverdienenden (52%) mit einem Netto-Einkommen von über 4.000 Euro befürwortet, dass das Elterngeld bedingungslos für vierzehn Monate ausgezahlt werden sollte, tun dies bei den Geringverdienenden (Netto-Einkommen bis 2.000 Euro) nur 37 Prozent. Umgekehrt sind Personen mit niedrigem Einkommen mit 16 Prozent eher der Meinung, dass der Elterngeldbezug generell an eine gleichmäßige Aufteilung der Bezugsmonate gebunden sein sollte, als Personen mit hohem Einkommen (11%).

Methode

Quotierte Online-Befragung von 1.000 Wahlberechtigten zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland, repräsentativ gewichtet nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl. Die Befragung wurde vom 04. bis 06. August 2023 durchgeführt.