Ethique des entreprises : les consommateurs européens doutent

Quelques tendances…

- 60% des Européens doutent de la capacité des entreprises qui mettent en avant une démarche visant à respecter des valeurs éthiques (commerce équitable, protection de l'environnement...) à respecter réellement leurs engagements. Les Français font figure d'exception puisqu'à l'inverse, 58% font confiance aux entreprises s'engageant sur des valeurs éthiques.

- Si le prix reste incontestablement le critère le plus présent lors d'un acte d'achat, des critères plus " développement durable " interviennent également pour une majorité d'Européens : respectivement 77% et 67% d'entre eux prennent ainsi en compte les conditions de production et le pays d'origine du produit acheté, ne serait-ce que parfois.

- Plus révélateur encore, on notera que certains réflexes " éthiques " sont aujourd'hui presque autant revendiqués que le réflexe " marque " : ainsi, 85% des Européens prennent en compte la marque contre 77% les conditions de production du produit acheté, ne serait-ce que parfois).

- Seulement la moitié des Européens (53%) estime que les consommateurs changeront leurs comportements d'achat pour avoir une influence sur la prise en compte par les entreprises de certaines règles éthiques.

- Pourtant, les deux tiers d'entre eux (73%) estiment que les consommateurs, en changeant leurs comportements d'achat, peuvent avoir une influence sur la prise en compte par les entreprises de certaines règles éthiques.

- La confiance dans le développement à venir d'une société de consommation mettant en avant certaines valeurs éthiques varie principalement selon la nationalité et le niveau de vie des Européens. Le clivage le plus marquant oppose les Français, qui témoignent d'un certain " angélisme " sur le sujet- et les Allemands. Ces derniers restent en effet à l'inverse majoritairement sceptiques quant à la volonté des entreprises - comme des consommateurs - de faire plus de place à la responsabilité éthique et morale.

I- Des Européens faiblement confiants dans les engagements " éthiques " des entreprises

Dans l'ensemble, les consommateurs européens témoignent d'une assez faible confiance dans les entreprises pour respecter réellement leurs engagements éthiques : seulement 36% déclarent leur faire confiance sur ce point (dont 4% tout à fait confiance) tandis que 60%, à l'inverse, qui ne leur font pas confiance (dont 21% pas confiance du tout).

Certaines entreprises mettent en avant un démarche visant à respecter des valeurs éthiques (commerce équitable,protection de l'environnement). Faites-vous confiance ou pas à ces entreprises pour respecter réellement leurs engagements éthiques ?

Cette attitude méfiante est relativement transversale aux différentes catégories de population, même si les Européens les plus modestes sont légèrement plus méfiants que ceux disposant de revenus moyens (64% contre 56%). En revanche, on observe sur le sujet de réelles disparités en Europe puisque trois pays restent majoritairement confiants dans les engagements éthiques des entreprises (la France, la Belgique et les Pays-bas) tandis que d'autres se doutent très largement de ces engagements (l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal). L'Italie et la Grande-Bretagne occupent des positions intermédiaires.

II- Des Européens aussi attentifs aux conditions de production des produits qu'à la marque

Si les engagements éthiques des entreprises les laissent plutôt sceptiques, les consommateurs européens n'en accordent pas moins d'attention à certains critères " éthiques " au moment de leurs achats : ainsi, respectivement 77% et 67% d'entre eux prennent en compte les conditions de production et le pays d'origine du produit acheté, ne serait-ce que parfois. S'il est difficile ici de distinguer les intérêt égoïstes du consommateur (soucieux d'acquérir un produit de qualité) de sa volonté de promouvoir la notion de développement durable ou de commerce équitable, on ne peut que souligner des réflexes désormais presque aussi ancrés que le réflexe " marque ".

Pour chacun des critères suivant, dites moi si vous le prenez en compte lorsque vous faites des achats? (%) A tous (6531 Européens)

On notera par ailleurs la net prédominance du critère prix sur l'ensemble des autres critères testés dans l'étude : 55% des Européens y font toujours attention, ce chiffre passant à 65% auprès des foyers disposant de revenus modestes (contre 45% auprès des foyers disposant à l'inverse de revenus supérieurs).

Il est intéressant de constater que loin de se faire de l'ombre, les critères de choix semblent souvent se cumuler. Ainsi par exemple, si les Européens disposant de revenus modestes prêtent un peu plus d'attention que la moyenne au prix ( 84% le prennent toujours ou souvent en compte contre 81% en moyenne), ils ne prêtent pas moins attention que la moyenne à la marque (44% contre 46%) , aux conditions de production des produits (48% contre 46%) ou au pays d'origine du produits (40% contre 37%) , bien au contraire. On est ainsi loin de l'image d'une consommation à deux vitesses, axée sur le prix pour les plus modestes et sur des critères plus " qualitatifs " pour les plus aisés.

III- Vers des consom'acteurs éthiques ?

Les consommateurs ont-ils le sentiment de jouer un rôle en faveur du développement de normes éthiques au sein du monde de la consommation ? C'est le cas d'une majorité d'entre eux puisque 73% estiment qu'en changeant leurs comportements d'achat, ils peuvent avoir une influence sur la prise en compte par les entreprises de certaines règles éthiques ( dont 32% qui le pensent certainement). Les Français sont encore une fois les Européens plus confiant dans le pouvoir d'influence du consommateur (87% pensent que le consommateur peut avoir une influence sur la prise en compte par les entreprises de certaines règles éthiques) tandis que les Allemands se montrent à l'inverse les plus circonspects sur ce point (66%).

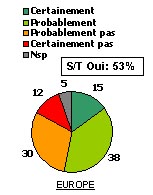

Si le pouvoir du consommateur est peu remis en cause, il est intéressant de noter que sa volonté de favoriser l'émergence de pratiques plus " éthiques " au sein du monde de l'entreprise est, en revanche, beaucoup plus discutée. Ainsi, seulement la moitié des Européens (53%) estime que les consommateurs changeront leurs comportements d'achat pour avoir une influence sur la prise en compte par les entreprises de certaines règles éthiques.

Et pensez vous qu'au cours des prochaines années, les consommateurs changeront leur comportement d'achat afin d'avoir une influence sur la prise en compte par les entreprises de certaines règles éthiques ? (%) A tous (6531 Européens)

La volonté des consommateurs européens d'agir pour la prise en compte de certaines règles éthiques, ceci à travers des actes de consommation quotidiens, est évalué de manière très diverse en Europe, les Français et les Italiens se montrant majoritairement confiants dans les consommateurs pour changer leurs comportements tandis qu'à l'opposé, les Allemands et les Néerlandais sont nettement plus sceptiques.