Européennes 2019

22:30 - Le RN prend la première place des Européennes

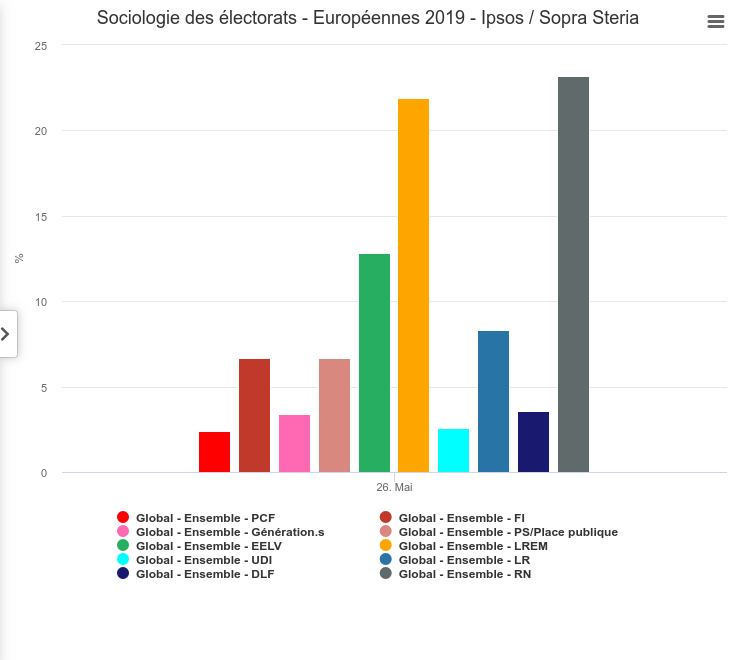

Comme en 2014, le RN est la liste qui disposera du plus grand nombre de députés français au parlement européen. Avec 23,4% des suffrages (pour 24,9% en 2014), elle obtiendra entre 23 et 25 sièges, selon l'estimation Ipsos / Sopra Steria réalisée pour France Télévisions, Radio France et France Médias Monde.

La République En Marche prend la deuxième place à 22,4% et devrait disposer de 22 à 24 sièges.

Troisième avec 13,2% des voix (pour 8,9% en 2014), la liste EELV est la première force de gauche, et enverra à Strasbourg de 12 à 14 députés.

La surprise vient du score très bas de la liste LR qui ne recueille que 8,2% des suffrages (20,8% pour l'UMP en 2014), pour 8 ou 9 sièges. L'estimation ne permet pas à ce stade de départager les listes FI et PS-Place publique, chacune à 6,4% (6,3% pour le Front de Gauche en 2014, 14% pour l'Union de la Gauche), pour 6 ou 7 députés. Aucune autre liste n'atteint les 5% nécessaires pour obtenir des sièges. DLF (3,5%) et Génération.s (3,3%) sont au-dessus de la barre des 3% qui leur assurerait le remboursement de leurs frais de campagne. Ce ne sera surement pas le cas pour la liste PCF, à 2,4%. La liste du Parti animaliste est à 2,2%, GE/MEI à 1,8%, la liste UPR est à 1,2%, et toutes les autres listes sont sous les 1%.

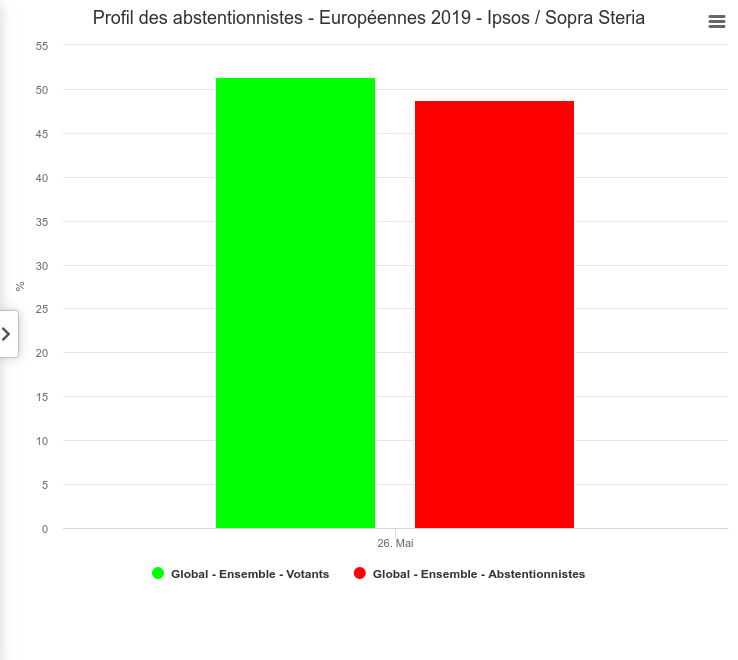

18:25 - 48,7% d'abstention, le plus faible taux depuis 25 ans

L'abstention aux Européennes 2019 s'élève à 48,7%, selon l'estimation Ipsos / Sopra Steria réalisée pour France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. C'est le taux d'abstention le plus faible enregistré aux Européennes depuis 1994 (47,2%).

Le profil des abstentionnistes, détaillé selon leur proximité politique et une batterie de critères sociodémographiques sera dévoilé vers 20h30. Un outil de data-visualisation vous permettra également de naviguer dans nos données pour afficher et comparer la mobilisation de chaque catégorie d'électeurs.

21:00 - Profil des abstentionnistes

L'enquête Ipsos / Sopra Steria réalisée pour France Télévisions, Radio France, RFI et France 24 auprès de 5433 électeurs détaille le profil des abstentionnistes selon une batterie de critères politiques et sociodémographiques.

N.B Publié d'ici 30 minutes, un outil de data-visualisation vous permettra de naviguer dans nos données pour afficher et comparer la mobilisation de chaque catégorie d'électeurs.

A 48,5%%, l'abstention est en net recul par rapport aux Européennes de 2014 (57,6%), 2009 (59,4%), 2004 (57,2%) et 1999 (53,2%), et il faut remonter 25 ans en arrière pour trouver un niveau équivalent (47,3 en 1994). On mesure peut-être là un effet Gilets jaunes. Ceux qui se sentent très proches du mouvement social se sont en effet nettement moins abstenus que la moyenne des Français (42%), comme ceux qui s'en sentent très éloignés (44%). Que ce soit pour ou contre lui, le mouvement a remobilisé les citoyens.

Cela étant, près d'un Français sur deux a tout de même boudé les urnes. On relève une majorité d'abstentionnistes dans toutes les catégories d'âge jusqu'à 49 ans, avec les plus forts taux chez les moins de 35 ans, dont 60% ne sont pas allés voter. L'abstention passe sous les 50% dans la tranche 50-59 ans, tombe à 38% dans la tranche 60-69 ans, et à 35% chez les 70 ans et plus.

L'abstention est également majoritaire dans toutes les catégories socio-professionnelles testées, sauf les cadres, (49%). Elle se situe à près de 60 % au sein des professions intermédiaires, chez les employés, les ouvriers. Mais le différentiel de participation entre les CSP+ et les CSP- est plutôt inférieur à ce qu'on a l'habitude de mesurer.

C'est aussi le cas par rapport au niveau d'études, avec même une abstention équivalente chez les moins diplômés (50% chez les non-bacheliers ou ceux qui ont stoppé leurs études au baccalauréat) et chez ceux qui ont fait des études supérieures (48% pour les bac+2 et 47% pour les bac+3). C'est tout à fait inhabituel.

On retrouve une progression plus classique en s'attachant au niveau de revenu du foyer, avec près de 60% d'abstention dans la tranche de revenu la plus basse, 52% puis 47% dans les deux tranches intermédiaires, et 44% chez les plus aisés. Mais là encore les différences sont moins nettes que lors des précédents scrutins. Les catégories populaires sont bien à l'origine du sursaut de mobilisation que les enquêtes pré-électorales ont mesuré dans la dernière ligne droite.

Traduit électoralement, cela explique pour beaucoup la performance de la liste du RN. La mesure du taux d'abstention selon le vote au 1er tour de la Présidentielle est éloquente : l'électorat de Marine Le Pen au 1er tour, pourtant plus populaire, ne s'est pas sensiblement plus abstenu (43%) que l'électorat de François Fillon (44%) ou d'Emmanuel Macron (40%). En terme de proximité partisane, les proches du RN (58%) ont participé autant que les sympathisants de droite (54%) ou de gauche (53%).

Fiche technique : enquête Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, RFI et France 24 du 22 au 25 mai 2019 auprès de 5 433 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

20:30 - Comprendre le vote des Français

Quels ont été les déterminants du vote ? L'enquête Ipsos / Sopra Steria réalisée pour France Télévisions, Radio France, RFI et France 24 auprès de 5433 électeurs révèle l'état d'esprit dans lequel les Français se sont rendus aux urnes.

L'abstention

Si l'abstention a reculé par rapport aux trois dernières éditions des Européennes, elle concerne encore près d'un Français sur deux (48,7%). Ceux qui ne sont pas allés voter paraissent en premier lieu un peu désabusés. Pour 40% d'entre eux, "ces élections ne changeront rien à leur vie quotidienne", et 23% partagent l'idée que "les députés européens n'ont pas beaucoup de capacité d'action pour améliorer la situation en Europe". Le mécontentement, "à l'égard des responsables politiques en général" (32% de citations) ou "à l'égard de l'Union Européenne" (17%) a aussi éloigné les Français des urnes. Un abstentionniste sur quatre (24%) aurait aussi souhaité être mieux informé sur les élections.

Motivations et enjeux du vote

Les questions européennes (57%) se sont imposées sur les questions nationales (43%) dans les déterminants du vote en toute fin de campagne. L'opinion envers l'exécutif a aussi joué, mais à la marge : 16% des électeurs - surtout ceux de la liste LREM - se sont prononcés "pour manifester leur soutien au président de la République et au gouvernement", 36% (surtout dans l'électorat RN et gauche radicale) ont manifesté leur opposition, mais les plus nombreux (48%) "ni l'un ni l'autre". La hiérarchie des sujets dont les électeurs ont tenu compte souligne en creux le faible impact de la campagne électorale. "Le pouvoir d'achat" (38%), "la protection de l'environnement" (36%), "l'immigration" (35%), "la place de la France en Europe et dans le monde" (35%) et "le niveau des inégalités sociales" (25%) sont les plus souvent cités dans la liste des trois thèmes dont les électeurs ont tenu compte au moment du choix. Mais chaque électorat est resté concentré sur ses propres préoccupations : 70% de citations pour le sujet immigration dans l'électorat RN, 64% de citations pour "la place de la France en Europe et dans le monde" chez les électeurs LREM, 84% de citations pour "l'environnement" dans l'électorat EELV, première place du sujet "inégalités sociales" dans l'électorat des listes PS-Place publique, Génération.s, France Insoumise et PCF. La dilution des enjeux de campagne et l'absence de sujet nouveau et suffisamment fort pour cristalliser un débat transpartisan a favorisé la concentration des suffrages sur les listes LREM et RN. Dans un contexte de forte incertitude, la première place est devenu un enjeu principal.

Comme en 2014 le RN est arrivé en tête, sans que cela ne suscite de profonde indignation. Face à ce résultat, on mesure 23% de mécontents, 16% de déçus, 18% de satisfaits, 8% de soulagés, et 35% d'indifférents. La première place d'une liste nationaliste ne doit pas se lire comme un rejet de l'appartenance de la France à l'Europe. Au contraire, un Français sur deux considère comme "une bonne chose" que la France fasse partie de l'Union Européenne (pour 18% d'avis contraires et 33% qui jugent que ce n'est "ni une bonne, ni une mauvaise"). On est toutefois loin du blanc-seing. Les Français sont majoritairement favorables à une certaine renationalisation des pouvoirs, 61% d'entre eux jugeant que la meilleure solution pour faire face efficacement aux grands problèmes des années à venir serait de "renforcer les pouvoirs de décision de notre pays, même si cela doit conduire à limiter ceux de l'Europe". Et si 34% estiment que l'appartenance de la France à l'UE la protège des effets de la mondialisation, la majorité pense que ça l'expose davantage (37%), ou que ça ne change rien (29%).

Et maintenant ?

Un électeur sur deux jugeait à la veille du scrutin qu'une défaite d'Emmanuel Macron devait le conduire à modifier sa politique en profondeur. La campagne des Européennes n'aura pas redoré le blason du président de la République. Au sortir du scrutin, 59% des Français n'apprécient "ni sa personnalité, ni son action", 60% estiment que la politique menée par le gouvernement depuis deux ans "ne produira pas d'effets positifs", 55% "qu'elle a détérioré la situation du pays", tout comme "leur situation personnelle" (52%). Ceux qui pensent au contraire que la politique du gouvernement "portera ses fruits dans les mois ou années qui viennent" (26%) ou "qu'elle commence à produire des résultats positifs pour le pays" (14%) sont minoritaires.

Pour autant, les Français doutent fortement de la capacité de l'opposition à faire mieux que le gouvernement. La France Insoumise (50% estime qu'elle ferait "moins bien", 34% "ni mieux ni moins bien", 16% "mieux), le Rassemblement National (48% jugent qu'il ferait "moins bien", 31% "ni mieux ni moins bien", 21% "mieux), le PS (42% "moins bien", 46% "ni mieux ni moins bien", 12% "mieux") ou Les Républicains (29% "moins bien", 55% "ni mieux ni moins bien", 16% "mieux") n'ont guère plus de crédit aux yeux des Français.

Fiche technique : enquête Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, RFI et France 24 du 22 au 25 mai 2019 auprès de 5 433 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

21:54 - Sociologie des électorats

L'enquête Ipsos / Sopra Steria réalisée pour France Télévisions, Radio France, RFI et France 24 auprès de 5433 électeurs dresse la radiographie politique et sociologique des différents électorats

La liste du Rassemblement National a remporté son match contre La République En Marche. Il est arrivé en tête chez les 35-49 ans (26% des suffrages) et chez les 50-59 ans (30%). Le rapport de force avec LREM s'équilibre ensuite chez les 60-69 ans, mais c'est seulement chez les plus de 70 ans que la liste LREM est largement devant (33%, pour 21% au RN).

En termes de catégories professionnelles, la liste RN est en première position chez les ouvriers où elle obtient son meilleur score, à plus de 40%, et chez les employés (27% des suffrages). Mais le vote RN a aussi progressé par capillarité. Il fait sur ce scrutin jeu égal avec LREM au sein des professions intermédiaires (19% des suffrages pour chaque liste), et recueille 13% des voix des cadres (28% pour LREM). Encore plus marquant, le RN est désormais en tête dans toutes les catégories de revenus, sauf la supérieure : 30% des suffrages pour 11% à la liste LREM au sein des foyers qui disposent de moins de 1200€ mensuels, 26% / 17% dans la tranche 1200€ - 2000€, 27% / 24% dans la tranche 2000€ -3000€, et 26% / 18% en faveur de LREM dans les foyers plus aisés (revenu mensuel supérieur à 3000€). Le RN a aussi bien progressé chez les retraités, qui sont plus d'un sur cinq à avoir choisi la liste de Jordan Bardella (22%). 30% ont choisi LREM, mais là encore l'écart n'est plus si net. En termes de statut, le RN surpasse LREM sur l'ensemble des salariés (25% / 17%), du public (25% / 16%) comme du privé (25% / 19%). L'écart grimpe à quinze points chez les chômeurs (29% / 14%).

La concentration des suffrages sur les deux listes de tête a donc bien eu lieu. Vote utile ou évolution des comportements électoraux, elles ont bénéficié chacune du ralliement d'une partie des sympathisants de la droite traditionnelle, pour capter à elles deux près de la moitié des suffrages. 17% de l'électorat UDI / LR / DLF a en effet voté pour la liste RN, 16% a choisi la liste LREM.

Perdant des électeurs sur ses deux flancs, la droite traditionnelle a obtenu un score historiquement bas. Ses soutiens lui ont fait défaut, et lui ont massivement préféré LREM. La liste LR ne recueille ainsi que 8,4% des suffrages (contre 20,8% pour l'UMP en 2014),

9% des suffrages dans la catégorie 60-69 ans (23% pour LREM), 15% dans la catégorie 70 ans et plus (33% pour LREM). Elle ne capte que 11% du vote des retraités (30% pour LREM), est aussi largement derrière dans la tranche supérieure de revenus (10%, pour 26% qui ont choisi LREM). Symptomatiquement, la liste LR n'a réussi à mobiliser que le tiers de l'électorat de François Fillon à la présidentielle ; 27% lui ont préféré la liste LREM et 18% celle du RN.

Le succès de la liste EELV, première force à gauche, provient essentiellement de son score (27%) chez les moins de 35 ans, où elle arrive en tête. Le vote EELV est très marqué par le niveau de diplôme : 6% de suffrages chez les non-bacheliers, 14% chez ceux qui ont arrêté leurs études au baccalauréat, 15% chez les bac +2, 20% chez les bac +3 et plus.

A 6,7%, la liste FI est très loin des 19,6% obtenus par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la Présidentielle. Seuls 36% de ceux qui ont voté aux Européennes et qui avaient choisi la France Insoumise en 2017 ont réitéré leur choix. Les autres se sont dispersés entre les listes EELV (19%), PCF (11%) ou PS-Place publique (8%). La liste PS-Place publique aura tout de même des sièges au Parlement, malgré son score encore bas (6,7%). La gauche a perdu pied dans les catégories populaires. Ni le PC, ni la FI, ni Génération.s, ni le PS-Place publique ne recueille plus de de 10% des suffrages chez les ouvriers, les chômeurs, les non-bacheliers ou ceux qui ont arrêté leurs études au baccalauréat, ou au sein des foyers qui disposent d'un revenu mensuel compris entre 1200€ et 3000€.